CANTIERI NAVALI

IL CANTIERE NAVALE "NAVITAL"

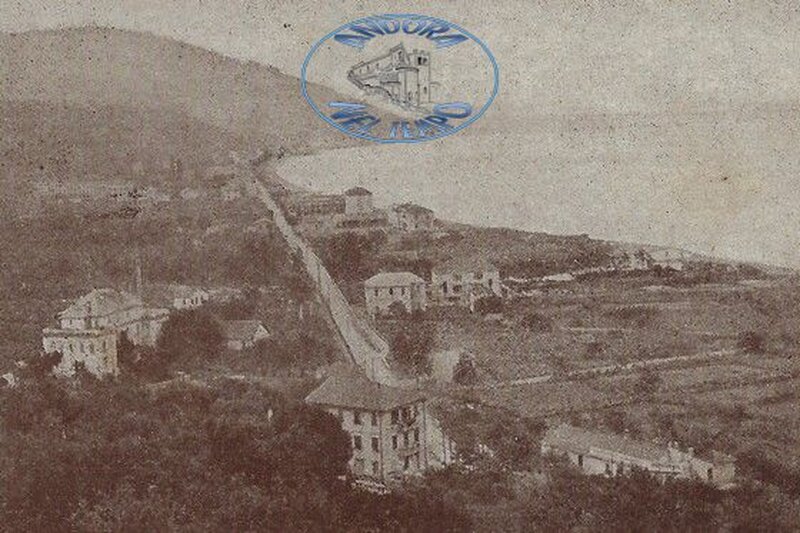

Planimetria che rappresenta le varie aree dei cantieri navali andoresi

I CANTIERI NAVALI

y

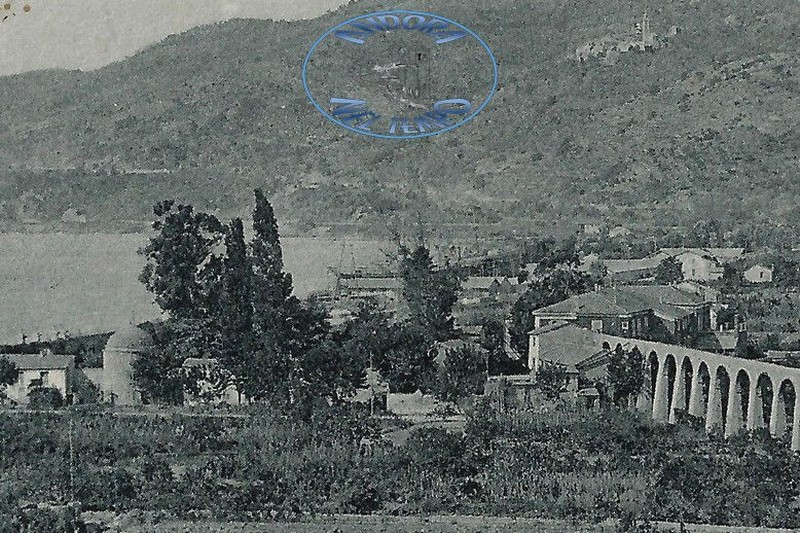

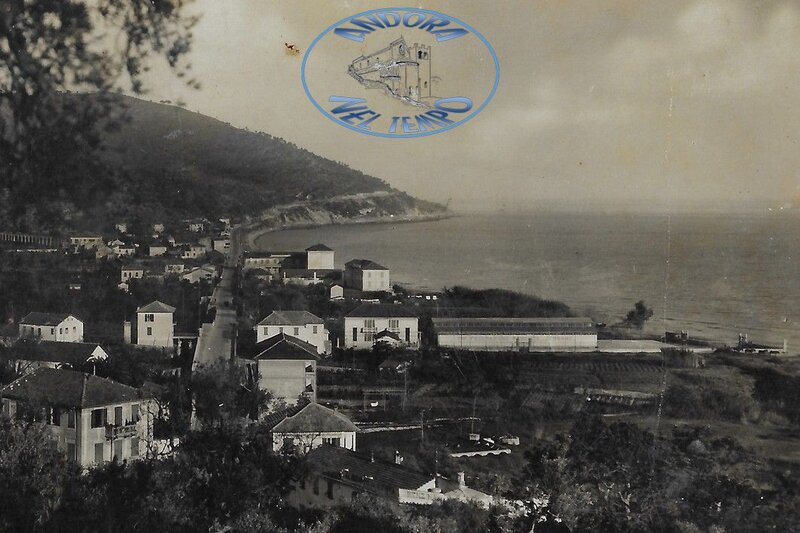

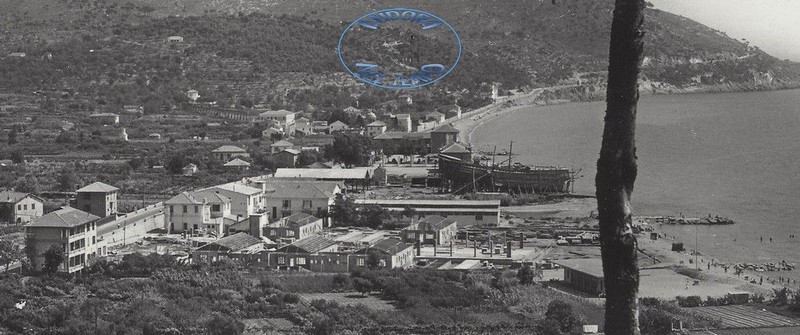

Sullo sfondo, il Cantiere Navale nella sua originaria posizione, con veliero in costruzione

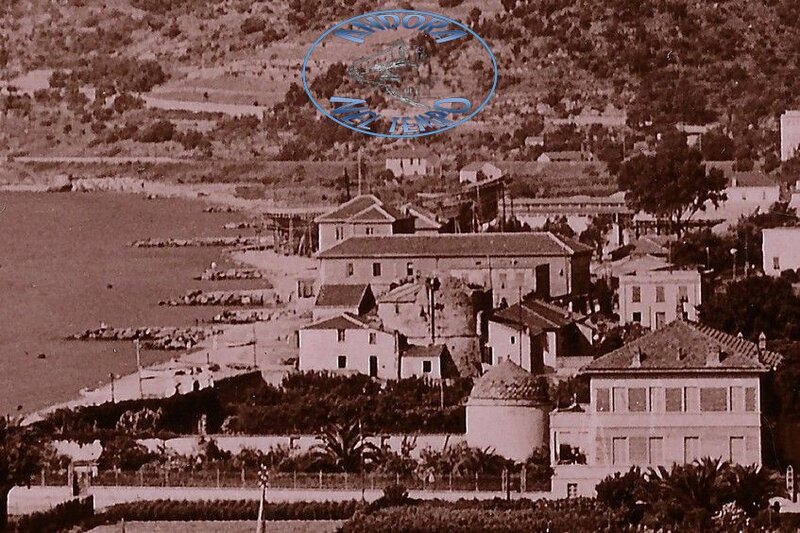

La Società “NAVITAL” fu l’armatrice del primo ed omonimo cantiere navale di Andora e sorse a levante del Torrente Merula, prima del 1920, estendendosi successivamente a ponente della foce.

Il cantiere originario si dedicò inizialmente alla costruzione degli ultimi velieri del Novecento, tra cui:

- il brigantino “Andora” (in seguito rinominato “Imperia”), varato nel 1919, con una stazza di 399 tonnellate, lunghezza dello scafo di 41,48 metri, larghezza 9,27 metri e puntale di 4,11 metri;

- la goletta “Andora II”, varata nel 1920 (impostata il 21 marzo 1918 e naufragata il 26 marzo 1922 nelle vicinanze di Gibilterra), con una stazza di 788 tonnellate;

- la goletta “Maria Solimano” (in seguito rinominata Innocenza), varata nel 1924 e costruita su commissione della Soc. Anonima Cantieri di Legino, con stazza di 447 tonnellate, lunghezza dello scafo 45,90 metri, larghezza 9,58 metri e puntale 4,37 metri.

Dal 1925 al 1930, in uno degli originari capannoni del cantiere funzionò una segheria, mentre l’area cantieristica fu spostata progressivamente verso il Torrente Merula.

Nel 1930, il P.N.F. (Partito Nazionale Fascista) trasformò i capannoni in una moderna ed attrezzata colonia elioterapica per i bambini del pubblico impiego e per valorizzare e dirigere la Nuova Colonia “Elios”, la direzione del P.N.F chiamò Mario Aicardi (“Mario du Segretàiu”); tale struttura diventerà successivamente la Colonia di Asti.

La sede del cantiere si spostava definitivamente verso il Torrente Merula.

Nel 1940, il cantiere navale fu riorganizzato, ampliando l’attrezzatura da quello che rimaneva dal varo della “Andora II”, mirando a costruire imbarcazioni e piccole navi in legno, a causa delle difficoltà per la realizzazione di natanti in ferro derivanti dallo stato di guerra.

Nel 1941, la Società “NAVITAL” fu rilevata dalla Società “CITMAR” di Genova con sede in Roma (Compagnia Italiana Trasporti Marittimi), che divise il cantiere in due parti, una a ponente del Merula e l'altra a levante: la parte a ponente del torrente fu affidata in gestione alla Società Monti, effettuando il collegamento tra le due locazioni con una passerella posizionata tra il ponte sull’Aurelia e la foce del Torrente Merula, mantenendo inalterato il nome del cantiere in “NAVITAL”.

Sullo sfondo, la passerella - ponte in legno che collegava le sedi cantieristiche sulle due sponde del Merula

La direzione del cantiere di ponente era composta da:

- Consigliere delegato: Comandante Alvise Bragadin;

- Direzione del cantiere: Marcantonio Bragadin;

- Costruttore navale: Giacomo Vassallo (“Maistrettu”), che aveva costruito nel 1908 a Porto Maurizio il brigantino “Leonardo Umberto”;

- Direttore dei lavori: Ambrogio Natale Vassallo (Natalèn”), capo dei mastri d’ascia;

- Mastri d’ascia: Paolo Amedeo, Camillo Capurro, Battista Dulbecco, Rosario Rapisarda, Giovanni Romano, Ambrogio Tambuscio, Luigi Tiragallo, Giuseppe Vassallo;

- Calafati: Wladimiro Dulbecco, Giovanni Grasso, Salvatore Rapisarda;

- Nostromi (sottufficiali incaricati al servizio marinaresco): Lorenzo Vassallo (“Aragan”) e Nicola Calvi (“Bazella”).

I vari principali furono:

- “Sovima”, motoveliero da 250 tonnellate, varata il 14 ottobre 1945;

- “Rondine”, rimorchiatore;

- “Andrianna”, motonave da 750 tonnellate, varata il (28 – 29) 30 settembre 1946;

- tre rimorchiatori;

- varie chiatte.

Il cantiere di levante, in gestione alla direzione della Società Monti, era composto da:

- Direttore lavori: Giacomo Terrizzano;

- Costruttore navale: Francesco Terrizzano, insieme al fratello Rosolino;

- Mastri d’ascia: maestranze del savonese;

- Nostromo: Lorenzo Belgrano (“Barbanottu”);

I vari principali furono:

- 2 motonavi da 400 tonnellate.

Nel luglio 1943, anche il cantiere di ponente fu acquistato definitivamente da Alvise Bragadin, con la Società “C.A.L.” (Cantieri Armamenti Liguri), la cui direzione fu affidata al figlio Marcantonio nell’ottobre dello stesso anno.

Durante la guerra e l’occupazione tedesca, il cantiere lavorò sotto il controllo della Marina Militare Tedesca, senza ricevere alcun danno nonostante la presenza di alcuni natanti in costruzione che non furono portati a termine, volutamente.

In tale periodo fu sostenuto l’espediente di portare gli scafi ad un avanzamento realizzativo dell’80% e di sospenderne l’ultimazione con la scusa della mancanza di legname adatto al loro completamento.

Tuttavia, l’intero cantiere lavorò regolarmente con una trentina di operai alle dipendenze del costruttore Giacomo Vassallo e del direttore di cantiere Ambrogio Natale Vassallo, superando nella normalità il periodo bellico.

In questo periodo venne organizzata la mensa degli operai nel piccolo albergo che sorgeva sull’arenile (l’ex Albergo Milano, che aveva cessato l’attività nel 1940, mantenendo però le attrezzature e che verrà acquistato dall’I.N.A.M. insieme a parte del cantiere navale tra il 1947 e il 1948), il quale era confinante con il cantiere stesso.

Sempre per agevolare gli operai e le rispettive famiglie, si realizzò una piccola produzione di sale marino, diventato quasi introvabile, utilizzando i trucioli di legname derivanti dalle lavorazioni cantieristiche; parte di questo sale veniva scambiata con le patate prodotte dai contadini piemontesi.

Gli scafi rimasti incompiuti durante la guerra vennero terminati e varati nella seconda metà del 1945 ed erano:

- due motonavi, di cui una da 1000 tonnellate;

- una motonave da 250 tonnellate;

- due grandi chiatte, di cui una da 130 tonnellate.

Un grosso problema dei cantieri navali di Andora era il varo, a causa dei fondali insufficienti.

Gli scafi venivano allestiti dal cantiere Passalacqua di Savona e venduti ad armatori genovesi.

Tra il 1946 e il 1948 iniziò la decadenza del cantiere, infatti vennero costruiti solo due rimorchiatori, una chiatta e una nave appoggio per recuperi.

La scarsità di fondale comportava da tempo difficoltà tecniche nel varo, che venivano superate con l’applicazione di galleggianti alla invasatura.

y

y

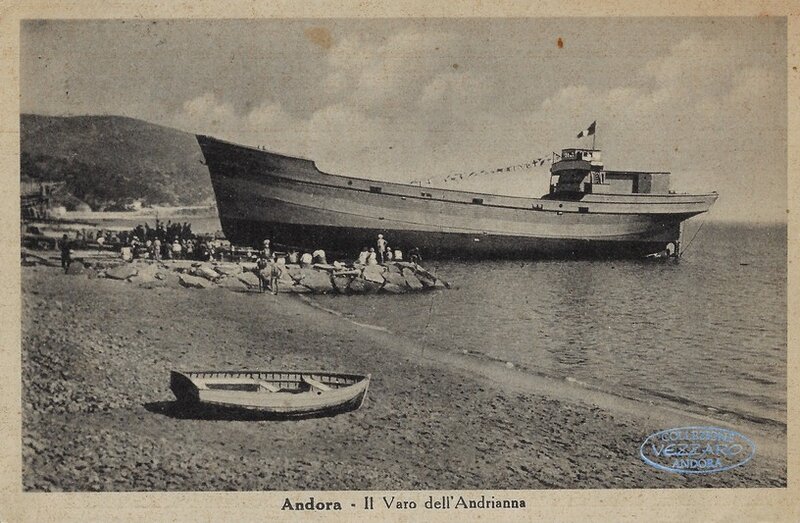

Il 28, 29 e 30 settembre 1946, avvenne il varo della motonave “Andrianna”, da 1000 tonnellate, il quale accentuò il sorgere di un grave problema, a causa dell’insufficienza dei fondali e l’irreperibilità di sevo (grasso) animale.

Nei cantieri navali andoresi era regolare criterio impostare gli scafi con la prora al mare, ma giunsero disposizioni opposte dalla direzione amministrativa di Genova, che assicurò un adeguato dragaggio, da eseguirsi con mezzi moderni e che avrebbe provveduto a preparare il fondale necessario per il varo con poppa a mare.

La costruzione della motonave durò più del tempo previsto ed il subentro nella proprietà da parte della Società C.A.L. contribuì all’impossibilità di poter disporre dei mezzi per un dragaggio adeguato alle condizioni necessarie per il varo.

Si ripiegò sulle antiche soluzioni artigianali:

- un’impresa genovese di sommozzatori, con una sorbona scavò il lungo canale necessario a portare lo scafo in acqua libera;

- per il grasso venne deciso l’impiego di un tipo artificiale allora in commercio;

- fu realizzata una invasatura straordinaria dello scafo, con una imponente protezione della carena per l’eventuale impatto col fondale sconosciuto, forse scoglioso e probabilmente ghiaioso, il quale avrebbe messo a rischio lo scafo.

Sebbene per la profondità del fondale, la sorbonatura effettuata avesse adeguatamente risolto parte del problema, la scelta di utilizzare del grasso alternativo non fu altrettanto azzeccata.

Infatti, appena la motonave prese a scendere regolarmente e si inoltrò con la poppa in mare, il grasso si infiammò, trasformandosi in una specie di pece che bloccò lo scafo, anche ostacolato dalle condizioni di calma piatta e bassa marea.

La nave si trovò in grave pericolo, in spiaggia aperta e con tempo minaccioso.

Dopo due giorni e due notti di faticosissimo lavoro, con argani, paranchi e “riprese” di cavi di ogni specie, grazie anche all’arrivo di normale marea, la nave iniziò a scendere di qualche centimetro ed infine si liberò in mare, senza danni e con la carena in perfetto stato grazie alla straordinaria invasatura.

Questo massacrante lavoro venne assolto dagli operai del cantiere, unitamente all’appassionata cooperazione della popolazione andorese: uomini e donne accorsi ad aiutare per fare forza sui cavi.

Benedizione della motonave Andrianna prima del varo

y

Dopo questo varo (gli scafi venivano rimorchiati a Savona per l’allestimento nel cantiere Passalacqua), il cantiere iniziò a “vivacchiare” e la maggior parte degli operai tornarono ad altre più proficue occupazioni.

La scarsità di profondità del fondale davanti al litorale e l’eccessiva onerosità dettata dalla necessità di dover adeguare il cantiere alle nuove e sempre più moderne richieste del mercato navale, portarono inevitabilmente ad abbandonare l’attività cantieristica sul territorio andorese, con la dismissione e vendita di macchinari, attrezzature e scorte di legname (rovere di Slavonia e pino da fasciame), il licenziamento degli ultimi operai rimasti ed infine la vendita del terreno.

La superficie del cantiere a levante del Torrente Merula, dopo varie vicissitudini, fu acquistata dal Comm. Carlo Pallavicino, che in pochi anni la trasformò nel complesso turistico formato dal Campeggio “Mare e sol” e dall’Albergo Ariston.

Nel 1949, il cantiere chiuse definitivamente, ma una parte del terreno a ponente del Merula, con atto notarile del 28 Giugno 1947 era già stato venduto all’I.N.A.M.

Nel 1950, la restante parte della proprietà (quella più vicina alla sponda a ponente del Merula) fu venduta all’Istituto Sacra Famiglia che successivamente diede origine alla Colonia “Salus”.

Finisce così l’importante e per certi versi gloriosa epopea dei cantieri navali andoresi.

y

Brigantino "Andora" - 1918

Goletta "Andora II" - 1920

"Sovima" - 1945

"Sovima" - 14 ottobre 1945

IL CANTIERE "NAVITAL" NEGLI ULTIMI ANNI PRIMA DELLA CHIUSURA

La motonave "Andrianna" dopo il varo

La motonave "Andrianna" prende il largo

La motonave "Andrianna" nei giorni del varo

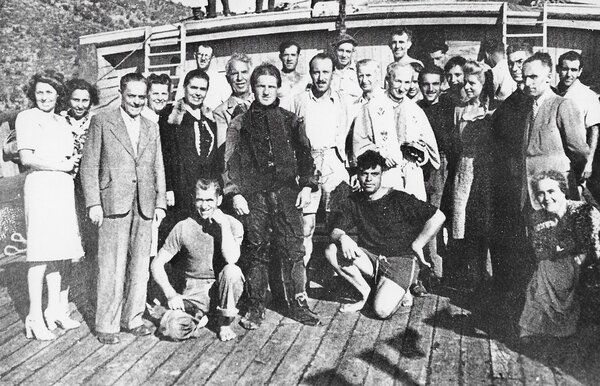

RICORDO DOPO IL VARO DELL'ADRIANNA

In alto: Memo Anselmo, Alfredo Vitelli, Perato, Dulbecco, Gino Orgero, Elamo, Crotti.

In piedi da sinistra: Gaggino, Romano, Allocco, Giacomo Vassallo, al centro l'armatore, Natalen Vassallo, Stefania Banti, Richardet, Francesco Amoretti, Chicchinello.

Seduti da sinistra: Ambrogio Tambuscio, Carluccio Morchio, Pippo Vassallo, un fabbro di Alassio, Numa Ghiglione, Lorenzo Vassallo, Nicola Calvi Razella, Livio Tambuscio, Gerolamo Tambuscio.

In piedi da sinistra: Gaggino, Romano, Allocco, Giacomo Vassallo, al centro l'armatore, Natalen Vassallo, Stefania Banti, Richardet, Francesco Amoretti, Chicchinello.

Seduti da sinistra: Ambrogio Tambuscio, Carluccio Morchio, Pippo Vassallo, un fabbro di Alassio, Numa Ghiglione, Lorenzo Vassallo, Nicola Calvi Razella, Livio Tambuscio, Gerolamo Tambuscio.

L'organico del cantiere "Navital" negli ultimi anni

Sovrapposizione tra la riproduzione della planimetria dell'Ing. Odoardo Giannelli - 1946 e foto area GoogleEarth

© Mario Vassallo - 2021

© Mario Vassallo - 2021