ANDORA NELL'OTTOCENTO

ANDORA NELL'OTTOCENTO

PREMESSE

CATASTO NAPOLEONICO

IL TERRITORIO

CRINALE DI LEVANTE

TORRENTE MERULA

PERCORSI STRADALI

MOLINO NUOVO

LA "BEŖA"

NUCLEI EDIFICATI

SAN GIOVANNI

MARINA E LITORALE

COSTRUZIONI NON PRESENTI

FABBRICATI ESISTENTI

IRRIGAZIONE

ANTICHE UNITA' DI MISURA

TERREMOTO DEL 1887

MODIFICAZIONI DELLA COSTA

PARTECIPAZIONE POPOLARE

IL FARO DI CAPO MELE

ANDORA NELL'OTTOCENTO

y

PREMESSE

Una breve, ma doverosa premessa per spiegare come nasce la ricostruzione andorese nel periodo napoleonico.

Sapevo che per esigenze lavorative, alcuni colleghi si erano cimentati in operazioni simili, ma su aree estremamente ridotte e spesso circoscritte a singole particelle catastali, incontrando grandi difficoltà e ottenendo marginalmente riscontri indicativi: quello che io cercavo, invece, era una sovrapposizione piuttosto dettagliata, di ampie zone del territorio.

In tanti mi hanno consigliato di perdere del tempo nella mia idea, ma mi sono impuntato sul volerci provare lo stesso.

Ho sfruttato e messo in opera tutti gli strumenti e le conoscenze tecniche acquisite, imparate ed esercitate in oltre trent’anni di professione.

Inizialmente ho provato con tentativi, per capire e vedere quali erano gli effetti, appoggiandomi al Catasto odierno, ma con le mappe d’impianto (poiché quelle attuali sono tutto, tranne che attendibili per operazioni di questo genere) …. E più di una volta ho dovuto ricominciare da zero.

Sapevo dove volevo arrivare, ma non conoscevo il modo per arrivarci e ottenere il risultato che mi ero prefissato.

Considerando attentamente le incongruenze che riscontravo durante i tentativi effettuati andando ad operare su piccole parti di territorio, ho deciso di estendere il tentativo di intervento su tutto il territorio comunale, in modo da avere la possibilità di effettuare compensazioni rigorose, ma anche localizzate, progressive, ed omogeneamente distribuite (tutto per mezzo di appositi software professionali specifici).

Così ho dapprima trovato il modo di unire tutte le mappe napoleoniche in una unica mappa gigante ….. trasformarla in bianco e nero, in modo da rendere trasparente il bianco ed avere un’immagine enorme, che altro non era che una “ragnatela”, della quale i “fili” erano le linee delle mappe originali …. andarla a sovrapporre su una altrettanto enorme foto aerea, la quale era però calibrata su coordinate precise e corrispondenti all’effettivo stato di fatto dei luoghi, grazie ad un rilievo topografico effettuato con strumentazione GPS in varie parti del Comune di Andora, in modo da fissare punti noti e certi di inquadramento e appoggio.

Studiando le traslazioni, le variazioni di scala, le deformazioni grafiche, è stato possibile comprendere quali erano le differenze di base tra il sistema di rappresentazione e cartografico dell’Ottocento e le varie entità di compensazione/adattamento ai criteri realizzativi odierni delle mappe.

A questo punto sono state effettuate due sostanziali operazioni distinte:

Creazione di planimetrie vettoriali

- sono state create delle planimetrie digitalizzate vettoriali di dettaglio (per mezzo di software CAD) su base catastale “moderna” (mappe catastali d’impianto), georeferenziate su coordinate non nel sistema classico catastale (Cassini – Soldner), ma in altro sistema geografico (Gauss- Boaga), con rilievo topografico di dettaglio appoggiato su punti noti e di coordinate note sul territorio andorese, realizzato con strumentazione GPS;

- tali planimetrie sono state anche “calibrate” sui corrispondenti estratti fotografici aerei/satellitari;

- è stato creato un reticolo di punti “calcolati”, corrispondente al reticolo catastale delle mappe;

- sono state calcolate le coordinate di punti di appoggio e inquadramento (in genere spigoli fabbricati molto antichi), scelti appositamente sulla rappresentazione grafica

Creazione di planimetrie grafiche (immagini)

- le planimetrie vettoriali create, sono state convertite in immagini digitali, che sono state adattate, con procedimento di calibrazione alle immagini digitali delle mappe napoleoniche, sfruttando le funzioni più complesse, per il mantenimento delle proporzioni reciproche ed assolute di dimensioni e distanze e di sovrapposizione dinamica in trasparenza;

- ciò ha consentito di verificare le condizioni di corrispondenza e di variazione/spostamento dimensionale tra la situazione attuale e quella dell’Ottocento;

- anche sulle mappe napoleoniche è stata effettuata l’operazione di calcolare le coordinate di punti di appoggio e inquadramento, riferiti al sistema di coordinate utilizzato per le planimetrie attuali (operazione possibile grazie alla doppia calibrazione effettuata).

Fatte queste due operazioni, le planimetrie/immagini originali e quelle ottenute per adattamento sono state caricate sul rilievo topografico effettuato, andando a calibrare per coincidenza i rispettivi corrispondenti punti di inquadramento rilevati e calcolati, ottenendo la sovrapposizione adattata delle mappe napoleoniche allo stato attuale dei luoghi.

Tale procedimento articolato e complesso, ha permesso di ottenere delle corrispondenze grafiche con tolleranze e precisioni assolutamente accettabili, restituendo un confronto immediato per sovrapposizione in trasparenza di epoche totalmente diverse e rendendo possibile un confronto visivo immediato sui cambiamenti intervenuti nel tempo.

y

y

CATASTO NAPOLEONICO

Molte volte si è sentito parlare di Catasto Napoleonico, identificandolo come una testimonianza storica di grande valore, ma in effetti sconosciuto a molti e, quindi, che cosa è il Catasto Napoleonico?

Per trovare un modo semplice e pratico per descriverlo, si tratta di una sorta di censimento delle proprietà, rappresentate sia graficamente su planimetrie che descritte su registri: un antenato del Catasto attuale che noi conosciamo meglio.

La sua natura è la stessa di quello di oggi, cioè uno strumento che permette di descrivere, classificare e quantificare le varie proprietà, con il fine di associargli dei valori su cui applicare delle imposte.

Il Catasto Napoleonico, tuttavia, assume una rilevante importanza, in riferimento alle proprie mappe, in quanto queste, molto accurate, ci permettono di avere una specie di “fotografia schematica” disegnata che ritrae la situazione del territorio all’inizio dell’Ottocento, con i suoi vari elementi distintivi principali: confini di proprietà e di tipo di coltivazione attuata, fabbricati (colorati in rosso), strade (colorate in verde-marroncino), corsi d’acqua (colorati in azzurro), nomi di luoghi (scritti tendenzialmente in francese).

La situazione che viene rappresentata è quella risalente al primo ventennio dell’Ottocento (cioè due secoli fa).

I registri sono manoscritti, rilegati in grandi “libroni”, conservati ed indicizzati negli archivi storici comunali o degli Archivi di Stato, mentre le mappe cartografiche sono accuratamente preservate presso gli Archivi di Stato.

Per quanto riguarda Andora, la parte cartografica (che è quella che descriveremo) è conservata presso l’Archivio di Stato di Torino, il territorio comunale è suddiviso in 16 mappe (secondo la classificazione ufficiale, ma in realtà sono solo 15, perché la sedicesima è un duplicato) oltre al Tableau d’Assemblage (il quadro d’unione che schematizza l’insieme di tutte le mappe del Comune).

Le mappe sono identificate con una lettera di “sezione” e sub-sezioni numeriche per ogni sezione (A1, A2 …. B1, B2 …. ecc.).

Tutte le mappe sono in scala 1:2.500 (1 cm sulla carta corrisponde a 25 metri nella realtà dei luoghi) con ingrandimenti in scala 1:1.250 e il Tableau d’Assemblage è in scala 1:15.000 (1 cm sulla carta corrisponde a 150 metri nella realtà dei luoghi).

Occorre precisare che tali rappresentazioni cartografiche, contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare, in quanto realizzate in epoche passate e con sistemi di misura e tecniche poco sofisticate rispetto ai mezzi moderni, hanno una altissima attendibilità e corrispondenza con lo stato di fatto dei luoghi, al pari delle mappe d’impianto del Catasto moderno (più giovane di oltre un secolo e rappresentate in scala 1:2.000 – 1:1.000 e quadro d’unione in scala 1:12.500).

E’ proprio grazie alla cartografia del Catasto Napoleonico che possiamo avere una testimonianza tangibile della consistenza e posizione dei caratteri territoriali di Andora ed un quadro preciso delle presenze edificate, che ci consentono di identificare con precisione l’avvenuto sviluppo urbanistico degli ultimi due secoli.

LA SUDDIVISIONE IN TAVOLE GRAFICHE

Tableau d’Assemblage – Scala 1:15.000.

- Sezione A – Sub-sezione 1 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 1a Classe RABINO. - (parte alta del territorio comunale, zona Tigorella – confini Comune di Stellanello, Comune di Garlenda, A2, Torrente Merula)

- Sezione A – Sub-sezione 2 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 1a Classe RABINO. - (zona Divizi, San Bartolomeo, Siffredi – confini A1, Comune di Villanova d’Albenga, A3 – A4, Torrente Merula)

- Sezione A – Sub-sezione 3 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 1a Classe RABINO. - (zona Lanfredi, Piazza, Pian Rosso – confini A2, A4, Torrente Merula)

- Sezione A – Sub-sezione 4 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 2a Classe FEDERICI. - (zona Piazza, Costa d’Agosti – confini A3, Comune di Alassio, A5, Torrente Merula)

- Sezione A – Sub-sezione 5 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 2a Classe FEDERICI. - (zona San Bartolomeo – confini A2, Comune di Alassio, A4)

- Sezione B – Sub-sezione 1 – Scala 1:2.500 - redatta da Mr. BOERIS figlio. - (zona San Pietro, Metta, Negri, Costa dei Galleani – confini A, Comune di Alassio, Comune di Laigueglia, B2, Torrente Merula)

- Sezione B – Sub-sezione 2 – Scala 1:2.500 - redatta da Mr. BOERIS figlio. - (zona Melotti, Marchiani, Marino, Maglioni – confini Torrente Merula, B1, Comune di Laigueglia, B3)

- Sezione B – Sub-sezione 3 – Scala 1:2.500 - redatta da Mr. BOERIS figlio. - (zona Castello, Marina – confini Torrente Merula, B2, Comune di Laigueglia, B4, B5, Mare Mediterraneo)

- Sezione B – Sub-sezione 4 – Scala 1:2.500 - redatta da Mr. GUASCHI sotto la direzione del Geometra di 1a Classe PELLEGRINI. - (zona Colla Micheri, Mezzacqua – confini B3, Comune di Laigueglia, B5)

- Sezione B – Sub-sezione 5 – Scala 1:2.500 - redatta da Mr. BOERIS figlio. - (zona Mezzacqua, Capo Mele – confini B4, Comune di Laigueglia, Mare Mediterraneo)

- Sezione C – Sub-sezione 1 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 1a Classe OLIVERI. - (zona Duomo, Ferraia – confini Comune di Faraldi, D3, Torrente Merula, C2)

- Sezione C – Sub-sezione 2 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 1a Classe OLIVERI. - (zona San Giovanni, Confredi Canussi, Pigna – confini Comune di Cervo, C1, Torrente Merula, Mare Mediterraneo, C3)

- Sezione C – Sub-sezione 3 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 1a Classe OLIVERI. - (zona Rollo – confini Comune di Cervo, Comune di San Bartolomeo al Mare, C2, Mare Mediterraneo)

- Sezione D – Sub-sezione 1 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 2a Classe MANDRILLI sotto la direzione del Geometra di 1a Classe PELLEGRINI. - (zona Moltedo, Barò – confini Comune di Faraldi, Comune di Stellanello, Torrente Merula, D2)

- Sezione D – Sub-sezione 2 e 3 – Scala 1:2.500 - redatta dal Geometra di 2a Classe MANDRILLI sotto la direzione del Geometra di 1a Classe PELLEGRINI. - (zona Conna, Garassini – confini Comune di Faraldi, D1, Torrente Merula, C1)

Passiamo alla descrizione di Andora, secondo la rappresentazione grafica e testimonianze riportate nelle Mappe del Catasto Napoleonico.

y

y

IL TERRITORIO

Il territorio comunale di Andora è caratterizzato dai nuclei edificati sui fianchi collinari della vallata solcata dal Torrente Merula, dove ogni agglomerato di case viene classificato con la propria denominazione anticipata da “hameau de”, cioè “frazione di”; tale fatto differisce dal sistema di denominazione successivo e più moderno, dove gli agglomerati edificati prendono il nome di “borgata” o, se tendenzialmente più sparsi, di “regione” o “località”, successivamente accorpati per zone ampie di territorio in “frazioni”.

L’estensione edificata di tali nuclei ripete abbastanza fedelmente il sedime delle corrispondenti borgate attuali, ad esclusione di alcuni edifici periferici alle stesse, che sono andati perduti e in gran parte ormai del tutto scomparsi.

Tali rappresentazioni cartografiche testimoniano che i “centri abitati” erano principalmente ed essenzialmente i nuclei “borgate”, sparsi e in posizioni isolate prevalentemente sulle pendici collinari, tra loro collegate con tracciati viari essenziali ed in numero esiguo.

Le denominazioni di tali nuclei sono spesso derivanti ed associate a ceppi famigliari evidentemente appartenenti ed insediati negli stessi, alcuni dei quali non sono a noi pervenuti, poiché scomparsi.

Partendo dalla parte alta della vallata, a confine con Stellanello e considerando le pendici collinari a sinistra del Torrente Merula troviamo i seguenti toponimi:

- le “borgate di”:

- Tigorella, Biancardi (Giancardi), Bondati (Bondai, nucleo scomparso), Forti (Cà dei Forti), Divizia (Divizi), San Bartolomeo (chiesa) Brighei (nucleo scomparso e poi in parte sostituito), Siffredi, Lanfredi e Agosti, Lanfredi, Agosti, Calai (nucleo scomparso e poi in parte sostituito), Cà di Cialamino, Piazza, Lanfredi (errore di trascrizione, in realtà Pianrosso), Metta, Galliani (Costa dei Galleani), San Pietro (chiesa parrocchiale), Negri, Marchiani, Tacorè (nucleo scomparso), Melotti, Marino, Gaggini (nucleo sostituito), San Rocco, Maglioni, Cazassi (nucleo scomparso), Borgo Castello (nucleo scomparso), Castello, Micheri, Colla Micheri, Mezaigua e Mezzacqua (doppio nucleo di cui uno sostituito), Marina di Andora;

- edifici:

- San Bartolomeo (Chiesa), Parrocchia di San Pietro, Cappella di San Rocco, Torre (Mulino Tagliaferro), Castello, Cappella di San Lazzaro, Cappella di Sant’Antonio (Sant’Antonio del Cavo), Semaforo;

- strade:

- sentiero da Stellanello a Alassio, sentiero di Garlenda, sentiero d’Armo, sentiero di Fontanette Soprane, sentiero della Colletta, sentiero di Pelato al Passo, sentiero della Colla, sentiero di San Bernardo, sentiero dei Negri, sentiero Scorin, sentiero Gagini, sentiero di Laigueglia, sentiero del Castello, sentiero da Andora a Alassio detto di Colla dei Micheri, sentiero di San Lazzaro, sentiero di Mezz’acqua, Grande Strada da Nizza a Genova, sentiero dei Piani, sentiero del Capo, sentiero della Marina;

- rii e corsi d’acqua:

- Torrente Merula, rio Varighi, rio Cunio, rio Terre rosse, rio Bozzanetto, rio di Costiglione, rio delle Mortine, rio di Picinin, rio dei Leali, rio della Castagna, rio di Piagia, rio di Pagliassa, rio delle Vecchie, rio di Valceresa, rio Bondati, rio Divizia, rio Gorghi, rio Arnioli, rio Siffredi, rio di Nafelina, rio d’Armo, rio di Moriano o Santa Lucia, rio di Lausegna, rio Solco (o rio Folco), rio Pendenti, rio della Bianca, rio di Fenochiato, rio di San Bernardo, rio del Vallone, rio di Cantalupo, rio delle Guardie, rio Fossato degli orti o dei Marchiani, rio dei Gagini, rio di Leoni, rio dei Tetti, rio della Cisterna, rio di Castello, rio della Rovora, rio di Colla, rio del Vallone, rio Zerbate, rio Bura, rio della Rocca, rio detto Fossato Croso, rio Solco, rio di Mezzacqua.

Partendo dalla parte alta della vallata, a confine con Stellanello e considerando le pendici collinari a destra del Torrente Merula troviamo i seguenti toponimi:

- le “borgate di”:

- Castello (nucleo scomparso), Moltedo, Case Dorè (nucleo scomparso), Duchi (nucleo scomparso), Gallian (nucleo scomparso), Barrò (Barò), Costa (Costa di Conna), Carogio (nucleo scomparso e poi in parte sostituito), Chiesa di Conna (Costa della Chiesa), Luchi (Cà de’ Lucchi), Poggio della Morra (nucleo scomparso), Garassini, Domo (Duomo), Ferraira (Ferraia), Canossi (Canussi), Confrei (Confredi), Rollo (Case Sottane), Perrati (Case Perato), Tagliaferri (Case Tagliaferro), Cadilà (Case Bande di Là), Stalla (Case Stalle), Berneri (Case Bernei), Bricole (nucleo scomparso);

- edifici:

- Mulini (Mulini di Barò), Mulino di Frassada, Mulini da olio, Casa Bèina, Casa Ca del Prete, Mulino di Zanzi, Cappella di San Sebastiano, Mulino a vento, Mulini da olio, Mulino (Villa Tagliaferro);

- strade:

- sentiero da Stellanello a Faraldi, sentiero da Conna a Villarelli, sentiero di Faraldi, sentiero di San Bartolomeo, sentiero di Conna, sentiero di Garzi, sentiero di Domo, sentiero da Andora a Stellanello, sentiero di Rollo, sentiero da Cervo a Andora;

- rii e corsi d’acqua:

- rio Cantalupo, rio Capramorta, rio Binella, rio Chiapa, rio Bragalea, Torrente di Moltedo, canale dei Mulini (Mulini di Barò), rio Casella, rio Basan, rio Basare, rio di Crose, rio Zerbaje, rio Bande da ca, canale (Beȓa), rio Caudera, rio dell’Erta, rio Brusaje, rio dei Boschi, Torrente di Duomo, canale del Mulino (beȓa del Domo), rio dell’Acqua Donnetta, rio delle Ciante, rio Coloi, Torrente San Giovanni, rio Bevuo, rio del Rinnovo, rio dei Binelli, rio delle Vignette, rio del Ratto, rio dei Sotti.

In mezzo al litorale, affacciata sul mare, la sola “borgata di” Marina di Andora.

Una nota importante è che non esiste il nucleo abitato di Molino Nuovo, come vedremo in dettaglio in seguito.

y

y

IL CRINALE COLLINARE DI LEVANTE

Considerando il crinale di Levante a confine con Laigueglia e Alassio, si possono notare alcune importanti presenze dal punto di vista storico e territoriale:

- in corrispondenza della sommità dove attualmente risiede la base aeronautica, sono indicati la denominazione “Semaforo” (toponimo che caratterizza la località), ma cosa più importante è riportato l’intero sedime dell’Oratorio di Sant’Antonio del Cavo, di cui si sono perse le tracce e rimangono sporadiche testimonianze; le Mappe Napoleoniche riportano e definiscono con precisione posizione, forme e superficie di tale insediamento religioso locale scomparso e ciò permette di accertare che detto edificio era ancora riscontrabile nella prima metà dell’Ottocento;

- prima del nucleo insediato dei “Micheri” (Colla Micheri), è rappresentata la costruzione su pianta circolare, ancora oggi esistente come Mulino Tagliaferro o Mulino Casalin; la particolarità che emerge dalle Mappe Napoleoniche è che tale fabbricato viene indicato come “torre”; ciò è un elemento incuriosisce perché la tradizione locale e storica attribuisce a tale costruzione la funzione originaria di “mulino” (a vento), sebbene anche in documenti della Repubblica di Genova, lo stesso sia talvolta indicato quale torre di avvistamento contro le incursioni corsare e piratesche;

- proseguendo sul crinale verso l’interno, si incontra una coppia di edifici a pianta circolare, i cosiddetti “mulini di Spaleta”, i quali sono posizionati circa in linea con il nucleo edificato scomparso identificato con il nome di “Borgo di Castello”, il quale era in realtà un nucleo edificato ai piedi del poggio del Castello, attraversato dalla via Julia Augusta ed oggi identificabile con i ruderi della “Casa del Dazio” o “Dogana”, presenti ai piedi della strada lastricata che sale verso la porta-torre e prima della fontana medievale;

- inoltrandoci ancora verso l’interno, si incontra un’altra coppia di edifici a pianta circolare, i cosiddetti “mulini di Pilato”, i quali sono posizionati circa in linea con il nucleo edificato dei Maglioni;

- proseguendo verso il confine con Stellanello, appena oltre il confine territoriale andorese, ubicato nel territorio di Alassio, troviamo la Cappella di San Bernardo, rappresentata con forma ed estensione planimetrica sostanzialmente diversa (di maggiore estensione) dai ruderi a noi pervenuti e attualmente riscontrabili sul posto.

Un particolare che emerge dalla lettura delle mappe è la presenza di una “Villa Musso” sulle pendici di Capo Mele.

Ciò risulterebbe l’origine di un fabbricato tuttora esistente in consistenza ampiamente ristrutturata e trasformata, sebbene mantenga parte della forma planimetrica e dimensionale richiamante l’antica costruzione.

Si trattava di un edificio isolato, probabilmente un’abitazione piuttosto signorile, in posizione con esposizione panoramica che affacciava sul golfo andorese e sulla baia laiguegliese, proprio sopra uno strapiombo di quella che era stata un’antica cava di pietra di Capo Mele.

Alcuni ricordi locali, non verificati documentalmente, narrerebbero che vi abbia soggiornato Napoleone durante una sosta all’epoca di realizzazione delle opere di trasformazione del tratto di Aurelia moderna, in allora chiamato Strada della Cornice.

Questa “Villa Musso” sarebbe una dei quattro omonimi insediamenti edificati coevi emergenti dai riscontri storico-cartografici andoresi:

- la “Villa Musso” ai piedi della borgata Duomo, costeggiata dalla Strada Mandamentale;

- la “Villa Musso” risalente alle origini della “Villa Quaglia” all’interno della Tenuta Stampino;

- la “Villa Musso” campagnola, nota in tempi più recenti come “Villa Rosetta”, insediamento rurale tra i più antichi della piana litoranea andorese, situata in posizione alle spalle rispetto alla odierna Chiesa Parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria;

- la “Villa Musso” sulle pendici di Capo Mele, appena descritta.

y

Torri di avvistamento o mulini a vento?

Per quanto riguarda Mulino Tagliaferro il dubbio è molto marcato (posizione assolutamente strategica rispetto al mare), ma per gli altri quattro, considerato che erano praticamente in coppie ed in posizioni lievemente infossate, si potrebbe propendere comunque più per la funzionalità di mulini, proprio per la presenza in coppia e così ravvicinati.

Non dimentichiamo che ci sono testimonianze sicure di mulini a vento locali che hanno dimensioni pressochè corrispondenti e posizionamenti simili.

Il fatto di essere fuori mano potrebbe essere tuttavia giustificato dal fatto che un mulino a vento, per essere operativo deve trovarsi in una posizione particolare (in alto sulle pendici collinari, in punti di esposizione ventosa, ecc.); in effetti i mulini andoresi risulterebbero anticamente "serviti" da percorsi diretti di accesso (stradine che comunque passano e conducono nelle immediate vicinanze) e, quindi, non sarebbero stati così isolati, anche se sicuramente non proprio comodi.

Tali mulini sono anche presenti in mappe cartografiche locali precedenti al Catasto Napoleonico (vedasi la Carta Tipografica della Magnifica Comunità e Valle di Andora) che li definisce e li posiziona nello stesso modo, pur senza avere l'inconveniente della possibile interpretazione linguistica dei termini tradotti (le mappe napoleoniche sono sostanzialmente redatte in francese).

Inoltre, gli antichi tracciati stradali erano sicuramente ripercorrenti la Ligure Costiera e la Julia Augusta: entrambe queste due strade, per lungo tempo sicuramente "principali", giungevano a Colla Micheri e da tale luogo per raggiungere i mulini la percorrenza era probabilmente meno complicata che in altre situazioni.

y

y

IL TORRENTE MERULA

L’alveo del Torrente Merula si presenta molto più ampio rispetto a come lo conosciamo, anche perché non è arginato e, quindi, è piuttosto naturale che il suo scorrimento copra zone molto più ampie e incontrollate.

Il suo percorso non rispecchia fedelmente l’andamento moderno, in quanto in alcuni tratti è completamente spostato.

Ad esempio, ai piedi del nucleo di Duomo (ribadiamo che all’epoca delle Mappe Napoleoniche Molino Nuovo non esisteva ancora), l’alveo è molto spostato verso Ponente, coprendo praticamente tutta la parte oggi edificata tra via Molineri e l’argine del torrente stesso ed il sedime della medesima via.

Poco più a monte, tra San Pietro e il nucleo dei Lanfredi, l’alveo è allargato verso il versante collinare a confine con Alassio.

Sono inoltre presenti delle formazioni alluvionali assimilabili a veri e propri isolotti fluviali, posizionati in vari tratti del percorso all’interno dell’intero territorio comunale.

Altra caratteristica di rilievo sono i ponti.

Infatti, sull’intero territorio andorese viene indicata la presenza del solo ponte medievale, mentre tutti gli altri non sono rappresentati e, in alcuni tratti di attraversamento dell’alveo da una sponda all’altra, sembrerebbero essere presenti solo tratti di percorrenza stradale in attraversamento a livello di guado; ciò farebbe pensare alle effettive difficoltà di trasporto e spostamento in periodi di piena e/o la necessità di realizzazione di costruzioni provvisorie e temporanee di attraversamento del corso torrentizio, almeno in pochi punti del territorio.

y

y

I PERCORSI STRADALI

L’analisi dei percorsi “stradali”, nella maggior parte dei casi tracciati di larghezza assimilabile a metri 2 – 3, sicuramente sterrati e non completamente carrabili, ma agibili pedonalmente o a dorso di animale, evidenzia una essenziale, ma articolata rete di percorsi anche tortuosi, che collega funzionalmente e con presenza continuativa tutti i nuclei edificati, definendo di fatto una “rete stradale” di servizio, che unisce in modo diretto le varie località poste sullo stesso versante basso e medio collinare, rendendo probabilmente fruibile ed adattiva la percorrenza e accessibilità territoriale anche in caso del perdurare di periodi di piena torrentizia.

Scendendo nel dettaglio della “rete stradale”, sono presenti solo due strade effettivamente principali: la litoranea costiera (Aurelia “moderna”, che sarà ufficialmente aperta da Carlo Felice nel 1832) e una strada intercomunale valliva, riconducibile in parte alla Strada Mandamentale, che percorre la zona a Ponente rispetto al Torrente Merula, con un percorso molto diverso dalla moderna Strada Provinciale (quest’ultima sarà successivamente realizzata nel 1825 e nel 1840).

La strada intervalliva, nel tratto del suo percorso verso mare, ricorda la Strada della Stazione (attuale via Carminati), sebbene il sedime sia spostato più a Ponente rispetto a quest’ultima (un tratto si accavallerebbe alternato tra l’ex sedime del vecchi tracciato ferroviario e una primordiale via del Poggio), e via Antica Romana, per raccordarsi nuovamente ad un tratto di tracciato che possiamo assimilare alle odierne via Carminati (circa all’incrocio con via Santa Matilde) e proseguire sull’attuale via Merula sino all’incrocio con il Rio San Giovanni; qui piega a sinistra verso la collina (in direzione Chiesa di San Giovanni Battista), per andare a raccordarsi con la Strada Mandamentale sino ad arrivare ai piedi del nucleo di Duomo (passando per il nucleo della Ferraia e dietro Villa Musso).

Quindi oltrepassa il Rio Domo attraversando il complesso edificato del Mulino di Zanzi (Mulino di Testa).

In questo punto biforca:

- il tratto principale prosegue sulla sponda destra del Torrente Merula dirigendosi verso Barò e il territorio di Stellanello, costeggiando pressochè in modo inseparabile la “Beŗa” (l’antico canale idraulico che alimentava i gumbi della vallata del Merula a partire dalla confluenza con il Rio Borgosozzo);

- un secondo tratto “ausiliario” piegava verso l’alveo del Torrente Merula, che attraversa, non è definibile con certezza come e dove, in confrontanza del nucleo di Pianrosso, da cui proseguiva collegando i vari nuclei edificati delle borgate e passando in prossimità delle varie Cappelle della zona.

y

La via Aurelia era una strada consolare romana che da Roma giungeva originariamente fino al sarzanese ed alla Lunigiana.

Solo secoli dopo, probabilmente per esigenze belliche, venne realizzata di fatto un'altra strada - la Julia Augusta, la quale doveva contribuire a prolungare la praticità di collegamento che si addentrasse nell'odierna Francia.

Conseguentemente l'Aurelia e la Julia Augusta diventarono una sorta di unico percorso di quasi 1000 km (970 di cui 698 in attuale territorio italiano).

La documentazione storica locale, le informazioni e fonti conosciute, testimoniano e determinano il tragitto che la Julia Augusta avrebbe sul territorio andorese (nel particolare, scende da Castello costeggiando la fontana medievale, si dirige nei pressi della Chiesa di San Giovanni e poi si inerpica verso il passo Chiappa); con questo tragitto, l'attraversamento del Merula si posizionerebbe nei pressi del ponte medievale.

Non sappiamo se l'effettivo attraversamento del Merula avvenisse proprio dove si trova il ponte medievale (che costituirebbe una possibile "riedificazione" più recente di una più antica struttura equivalente), oppure se sia una costruzione completamente diversa e in diverso luogo rispetto a precedenti più antichi attraversamenti.

y

y

MOLINO NUOVO

Come accennato in precedenza, l’elemento che di più colpisce l’attenzione con la consultazione della cartografia napoleonica è l’assoluta assenza di Molino Nuovo.

Le fonti documentali che trattano in varie pubblicazioni questo argomento, cioè la borgata di Molino Nuovo tendono sempre a descriverlo come il centro “cittadino” antico, attribuendogli indirettamente un’importanza epocale piuttosto antica, ed invece dall’analisi attenta del Catasto Napoleonico emerge come Molino Nuovo, sorprendentemente, non sia altro che la borgata antica più giovane di Andora, con il suo “giovane” secolo e mezzo di esistenza.

In epoca napoleonica del nucleo edificato che conosciamo oggi non esisteva assolutamente nulla; gli unici fabbricati presenti sono quello a noi conosciuto come “Villa Musso”, di superficie/sagoma ridotta rispetto all’edificio della fine del Novecento (prima dell’intervento di ristrutturazione che l’ha trasformato in una sorta di condominio) e quella che era forse l’originaria costruzione (di dimensioni ridotte rispetto alla consistenza successiva) che diventerà il Mulino di Rafè.

Di fronte a quest’ultima, viene testimoniato un isolotto fluviale di ragguardevoli dimensioni, suddiviso in appezzamenti e dove sarebbe sorto, secondo altre fonti documentali, il “mulino nuovo” costruito dagli Anfosso e condotto dai Siccardi: l’insediamento che spingerà materialmente alla futura formazione dell’intero nucleo abitato e nuova borgata di Molino Nuovo.

Il “mulino nuovo” degli Anfosso determina una novità rispetto a tutti gli altri frantoi/gumbi esistenti, poiché è il primo (nel territorio andorese) ad essere realizzato direttamente sul corso del Torrente Merula, mentre tutti gli altri sono spostati rispetto al flusso della corrente principale ed in posizione altimetrica rialzata rispetto allo sviluppo dell’alveo torrentizio, principalmente per proteggersi dalle periodiche ed improvvise piene, le quali avrebbero messo in pericolo l’incolumità degli edifici e impianti stessi, risultando ubicati in prossimità di opere idrauliche secondarie, tipo canali, fossati, rii, beudi.

Probabilmente il concetto che spinge alla costruzione del “molino nuovo” (che ricordiamo essere stato realizzato in sostituzione dell’antico mulino a vento presente su Poggio Ciazza), mira a creare un insediamento produttivo potenziato dal maggiore flusso idrico dovuto ad una corrente naturale di maggiore entità rispetto alle più ridotte e maggiormente controllabili opere idrauliche secondarie (canali, beudi, ecc.).

Valutando gli effetti “storici” in epoche successive, ci si pone la riflessione che tale soluzione adottata, almeno in parte, non abbia avuto gli esiti prospettati, in quanto l’attività del “mulino nuovo” si è rivelata sicuramente innovativa e redditizia nel breve periodo (circa mezzo secolo), ma non è stata in grado di integrarsi con le modifiche territoriali sostanziali dei periodi successivi e non ha caratterizzato peculiarità che siano state prese ad esempio per essere replicate in altri interventi conseguenti.

Infatti, mentre praticamente tutti gli altri analoghi insediamenti (frantoi/gumbi) precedenti e contemporanei, hanno resistito alla spinta innovativa del cambiamento territoriale, il “mulino nuovo” cessa la sua attività in un periodo relativamente breve, scomparendo completamente dal territorio e addirittura dai ricordi dettagliati della sua esistenza.

Tuttavia, tornando alla cartografia napoleonica, le divisioni terriere dell’isolotto ripetono fedelmente le conformazioni delle proprietà locali pervenute in tempi moderni e più recenti, lasciando e offrendo una preziosa testimonianza delle avvenute sostanziali mutazioni della stretta realtà locale, non ultima l’accentuata traslazione del sedime dell’alveo e l’edificazione di una borgata in occupazione di parte dello stesso.

Un’osservazione particolare attrae l’attenzione su una zona poco lontana, la località San Pietro, che si trova nelle vicinanze di Molino Nuovo e da questi separata solo dall’alveo del Torrente Merula.

La località San Pietro prende il nome dalla omonima antica Chiesa Parrocchiale, che le mappe del Catasto Napoleonico rappresentano con l’antistante Casa Canonica e poco lontano l’Oratorio di San Luca Evangelista.

Nelle vicinanze si trova un piccolo fabbricato, di dimensioni talmente ridotte da fare pensare ad una pertinenza rurale, un gumbo e il Rio Negri.

Questi due elementi sono distintivi, perché il gumbo appare di dimensioni piuttosto grandi, con una forma planimetrica che denota una consistenza articolata tipica dei maggiori gumbi della vallata e rappresenta un elemento importante, poiché è uno dei pochi frantoi ad acqua che si trovano nel versante a levante del Torrente Merula.

Le mappe evidenziano altresì la forma di alimentazione idrica che avviene da una “bea” (canaletta) di lunghezza importante, la quale “pesca” direttamente dal Rio Negri in un tratto in cui lo stesso ha l’alveo di considerevole larghezza rispetto a tutto il proprio corso.

La “bea” alimenta il gumbo dopo averlo superato per tutta la lunghezza e lo scarico delle acque è nuovamente convogliato allo stesso rio, in tratto rettilineo rispetto all’arrivo di adduzione.

Un’ultima importante considerazione deve essere fatta proprio sul Rio Negri, il quale, considerando uno dei tratti idrici quale braccio diretto del corso principale, è rappresentato nella Mappa ottocentesca alimentato da ben sette affluenti, a loro volta formati da un’altra dozzina di corsi d’acqua secondari.

Nelle Mappe Catastali di un secolo dopo, il numero degli affluenti è ridotto a tre e non compaiono più i corsi d’acqua secondari.

Tale differenza molto marcata potrebbe essere in parte attribuibile al puntiglioso dettaglio di rappresentazione delle Mappe ottocentesche ed alla semplificazione di quelle più moderne, ma poiché sono marcatamente accentuate differenze dimensionali dei corsi d’acqua rappresentati graficamente, sia in lunghezza che soprattutto in larghezza, ciò potrebbe significare una sostanziale variazione dell’assetto idrogeologico e territoriale dell’intero bacino di afflusso del Rio Negri nel corso di un secolo.

y

y

LA “BEŖA”

Un altro elemento che viene rappresentato e testimoniato dalle mappe del Catasto Napoleonico è la “beŗa”.

La “beŗa” era una canalizzazione tipo acquedotto, in parte fuori terra ed in parte interrata che, secondo le informazioni storiche locali, principalmente legate ai ricordi popolari, partendo dalla confluenza tra il Rio Moltedo con il Torrente Merula, alimentava i frantoi andoresi ed infine giungeva al mare passando dietro le Case della Stazione ed alimentando per ultimo il gumbo presso il complesso Tagliaferro.

Nel corso degli anni è pressochè scomparsa a causa delle varie trasformazioni subite dal territorio.

La consultazione approfondita della documentazione cartografica napoleonica ha permesso di individuare il percorso ed il posizionamento dell’intera cosiddetta “beŗa”, come di seguito viene descritta.

Occorre precisare che alcuni tratti sembrerebbero interrati e la percorrenza non apparirebbe continua, bensì intervallata da interruzioni dovute all’andamento orografico del territorio, nonché allo sfruttamento di innesto con altri corsi d’acqua minori discendenti dalle alture limitrofe: tali caratteristiche rappresenterebbero la funzione pratica di dotare l’intero territorio di una rete di canalizzazioni idrauliche piuttosto omogenea, ma non ricorrendo ad un unico canale, bensì a tratti di canali tra loro correlati e funzionalmente complementari.

L’impianto idraulico aveva origine in territorio di Stellanello, sulla sponda destra del Torrente Merula, in prossimità della confluenza del Rio Borgosozzo, in confrontanza della Borgata Albareto, da cui dirigeva verso il gumbo della Borgata Cà di Papi (sulla sponda destra del Merula) e proseguiva per raggiungere e collegare altri gumbi sino a quello sul Rio Cantalupo (davanti alla Borgata San Lorenzo, attualmente a lato del ponte per la Borgata Villarelli).

La percorrenza continuava in direzione verso mare e sempre a destra dell’alveo del Merula fino ad alimentare il gumbo – attuale proprietà Morro e successivamente quello di Frassada, adiacente alla ex Cappella della Famiglia Barbera (ponte di Moltedo – Barò).

Il “Mulino di Frassada” era alimentato anche da una canalizzazione che scendeva dal versante collinare di Levante, apportando un importante flusso idrico dedicato.

Questa canalizzazione laterale, dopo averlo alimentato convergeva nella “beŗa” in corrispondenza della confluenza tra il Torrente Merula e il Rio Moltedo.

La valletta di Moltedo era costellata di vari mulini isolati sparsi in corrispondenza dei vari nuclei edificati tra le borgate di Barò e Moltedo, serviti un po’ da tutti i corsi d’acqua secondari, affluenti del Rio Moltedo, disseminati sul crinale collinare condiviso con la borgata Garassini e i vari nuclei edificati di Conna.

Dopo l’incrocio con il Rio Moltedo, la “beŗa” proseguiva attraversando le regioni Pian di Basole e Berò fino a raggiungere il Mulino di Zanzi (in tempi più recenti ex Anfosso – Musso – Testa), che sorgeva vicino all’antica “Cappella di San Sebastiano”; il Mulino di Zanzi era probabilmente uno dei due più grandi di tutta la valle del Merula (l’altro era il Gumbassu) ed era situato proprio nel punto in cui la “beŗa” si congiungeva con il canale secondario proveniente dalla valletta del Duomo, dopo che lo stesso lungo il proprio percorso aveva alimentato altri numerosi frantoi, insieme al Rio Domo ed al Rio Garzi, suo maggiore affluente.

Si perimetrava così la zona andorese con la maggior concentrazione di gumbi/frantoi/mulini ad acqua, in un bacino virtuale compreso tra Torrente Merula, Rio Domo, borgate di Conna, Garassini, Moltedo, Barò e Rio Moltedo.

La “beŗa” continuava verso il Frantoio dei Musso (in seguito “u Gumbu de Rafè”), avvicinandosi alla sponda del Torrente Merula, fino a quasi incontrarsi con lo stesso in confrontanza davanti alla Borgata Melotti, e qui piegava per tornare verso la Borgata Ferraia (regione Acqua Calda), per proseguire costeggiando la Strada Mandamentale fino a gettarsi nel Rio Acqua Donnetta, da cui ripartiva fino a giungere al Gumbassu.

Dal Gunbassu volgeva verso il Ponte Romanico nei cui pressi finiva il suo percorso lineare, trasformandosi diffusamente in una rete più complessa di canalizzazioni anche localizzate, attivamente dipendenti da opere di presa nei vicini corsi d’acqua (rii).

Tale sistema a rete lo troviamo su tutta la parte territoriale a Ponente del Merula, dalla regione San Giovanni fino al litorale costiero, con marcato sviluppo nelle immediate vicinanze a monte del complesso di Villa Tagliaferro ed alle spalle delle case della regione Stazione.

Oltrepassato il riferimento con la borgata Confredi, in posizione costeggiante al tracciato stradale che portava dalla regione San Giovanni verso i piedi della borgata Duomo, in oggi riconducibile indicativamente ad un tratto della via Merula nei pressi dell’attuale Ortofrutticola, il tratto principale della “beŗa” creava un’ampia ansa verso il Torrente Merula, quasi a perimetrare la località “Siberia”, per tornare a scorrere costeggiando il percorso stradale di quella che sarà la Strada della Stazione (oggi via Carminati), creare una nuova breve ansa verso il Merula in allineamento alla futura Villa Stefania.

In questo tratto, il sedime stradale era spostato più a Levante, circa nella posizione su cui saranno posati i binari della vecchia ferrovia e tale strada si interromperà poco dopo, in prossimità dell’incontro con il corso del Rio Rinnovo.

In conseguenza, la “beŗa”, in corrispondenza dell’attuale ex pontino del sottopassaggio ferroviario, deviava nuovamente verso il Torrente Merula, andando a raggiungere il percorso dell’antica Strada Romana, costeggiandola fino all’altezza dell’attuale via Santa Lucia, da dove scendeva dritta fino agli attuali giardini Tagliaferro (in questo tratto sarebbe passata dietro le future originarie case di via Carminati, da dove raggiungeva retrostantemente la Villa Tagliaferro, sede dell’ultimo “gumbo” più vicino al mare, prima di gettarsi definitivamente nel Torrente Merula.

Nella parte compresa tra le regioni Frassada e Siberia ed il mare si riscontrano diversi tratti di canalizzazioni idrauliche interpoderali collegate trasversalmente con il Torrente Merula ed adducenti e/o confluenti nei limitrofi rii, pure senza mantenere una continuità con una dorsale comune longitudinale (pressochè il parallelismo con l’andamento dell’alveo del Torrente Merula).

Ed in effetti tali constatazioni troverebbero conferma nel fatto che la conformazione territoriale lascerebbe dei dubbi circa una sola ed unica canalizzazione idraulica attraversante l’intero territorio comunale da Stellanello al mare, per la quale il naturale scorrimento idrico necessiterebbe di una pendenza se non costante almeno continua, rimandando a costruzioni ingegneristiche ed architettoniche quantomeno importanti dal punto di vista dell’impatto, di cui non sono state reperite tracce documentali e neanche informazioni popolari.

y

y

NUCLEI EDIFICATI

Affrontiamo ora l’analisi dei nuclei edificati, presenti sui versanti vallivi collinari.

Come è stato accennato in precedenza, il tessuto edificato dei vari nuclei viene rappresentato cartograficamente in consistenza molto simile a quanto pervenuto ai nostri giorni, sebbene alcuni edifici siano andati perduti nel tempo.

Occorre ricordare che le fasi cicliche del tempo e delle civiltà comportano spesso una trasformazione dei luoghi mediante il riutilizzo delle risorse disponibili.

Il susseguirsi di eventi, generazioni, la mutazione di necessità, usi e consuetudini, ha portato nel tempo al riutilizzo di materiali per altri scopi analoghi o differenziati.

I fabbricati erano realizzati originariamente con materiali naturali locali, per i quali è ipotizzabile, nei casi in cui gli stessi non siano deperibili (legno) che siano stati riutilizzati (pietrame) per altri scopi; quindi, è considerabile che edifici progressivamente diruti siano stati completamente abbandonati, diventando una sorta di “cava” dove procurarsi materiale primario da costruzione per effettuare altri interventi edificatori; è così possibile che alcune testimonianze edificate siano andate perdute e scomparse, per permettere la realizzazione di altri fabbricati e opere di sistemazione del territorio (muri di sostegno, terrazzamenti, ecc.).

Lo stato ed il fenomeno di abbandono potrebbero essere stati cagionati anche da eventi improvvisi, quali ad esempio mortalità diffusa per ricorrenti epidemie (non dimentichiamo che nel primo ventennio dell’Ottocento ci furono una epidemia di febbre gialla e una di vaiolo, che decimarono notevolmente la popolazione), che avrebbero sterminato intere famiglie e gruppi di appartenenza locale, oppure eventi naturali (terremoti, alluvioni), arrecanti disagi e dissesti tali da indurre ad un abbandono anziché investimenti e dedizione in interventi manutentivi importanti e di ricostruzione.

Da tali conseguenze deriva che alcuni nuclei edificati sono pressochè scomparsi, altri hanno versato per lunghi periodi in stato di abbandono per poi essere recuperati e trasformati, ed altri ancora hanno, invece, mantenuto un costante popolamento, pervenendo a noi modernizzati, ma ancora esistenti.

Tra i nuclei scomparsi troviamo:

- Bondai, nel tratto tra la Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo e la borgata Tigorella;

- Tacorè, a monte della borgata Melotti;

- Cazassi, nelle vicinanze della borgata Maglioni;

- Borgo Castello, all’incrocio tra la via Julia Augusta e la strada di accesso alla porta-torre;

- Castello, antico nucleo insediato a monte rispetto alla borgata Moltedo (probabilmente l’antico nucleo insediato di Moltedo);

- Dorè, Duchi, Galliani, antichi nuclei sotto la borgata Moltedo;

- Poggio della Morra, tra la borgata Garassini e Cà dei Lucchi;

- Bricole, antico nucleo tra Case Stalla e Case Bernei.

Tra i nuclei pressochè abbandonati e ricostruiti in tempi successivi:

- Giancardi, nucleo prima di Tigorella;

- Brighei, nucleo tra la Chiesa di San Bartolomeo e la borgata Siffredi;

- Costa d’Agosti, nucleo sopra alla borgata Lanfredi;

- Calai, nucleo tra le borgate Piazza e Pianrosso;

- Gagini, nucleo in realtà non più distinto e associato alla borgata Marino – San Rocco;

- Mezzacqua, uno dei due nuclei (“la rocca di Mezzacqua”), pressochè interamente sostituito e ubicato nell’omonima borgata;

- Carogio, nucleo sostituito con ricostruzione parziale tra le borgate di Costa della Chiesa e Costa di Conna.

Tutti gli altri nuclei hanno mantenuto sostanzialmente i loro sommari insediamenti originari, seppure con le derivanti modifiche dovute ai cambiamenti insediativi dell’epoca moderna.

Nonostante ciò, un’analisi formale e dimensionale dei perimetri edificati pone in evidenza alcuni aspetti che si ripetono in diversi casi:

- i nuclei edificati attuali, derivanti ed associabili alle preesistenze documentate in periodo ottocentesco, nonostante una recente espansione edilizia che ha ampliato la copertura edificata del territorio, si sarebbero contratti negli effettivi perimetri originari; ciò significa che gli ampliamenti e le nuove costruzioni hanno ampliato il perimetro complessivo dell’insediamento edificato, ma al contempo gli ingombri dei fabbricati degli antichi nuclei originari hanno perso alcuni pezzi, rimpicciolendosi e trasformandosi sensibilmente nelle forme;

- questo fenomeno di recupero – trasformazione ha anche eliminato alcune aree di corte e tipiche aie, anche “interne” (una sorta di cortile interno o grande cavedio), inglobando tali spazi in completamenti con nuovi corpi di fabbrica;

- conseguentemente, in alcuni casi di determinate borgate si assiste contemporaneamente alla riduzione dell’edificato originario, con ampliamento del tessuto fabbricato complessivo.

y

y

SAN GIOVANNI

Nella porzione pianeggiante oltre la sponda destra del Torrente Merula, nel tratto da Duomo a San Giovanni, si rileva la presenza del tracciato stradale principale della Strada Mandamentale, che attraversa la borgata Ferraia, fino a giungere nei pressi della Chiesa di San Giovanni Battista, dove si crea una strettoia tra i due fabbricati della Garotta: presumibile stazione di ristoro e cambio dei cavalli, dove è attualmente ancora presente una vasca/abbeveratoio chiaro manufatto di epoca napoleonica.

Poco prima di tale nucleo insediato, si riscontrano i fabbricati del Gumbasso (frantoio e gumbo) e poco prima più a monte si individua un piccolo fabbricato che costituisce l’originaria costruzione di una delle quattro tenute andoresi dell’epoca appartenenti ai Musso, che sarà la Villa Stampino (il corpo di fabbrica a sud-ovest dell’attuale fabbricato principale, dove al piano inferiore si trova il gumbo).

La borgata Canussi appare con un tessuto edificato di estensione maggiore rispetto a quanto attuale, richiamando alla memoria le sventure subite alla fine dell’Ottocento, dove la popolazione fu drasticamente decimata da epidemie, ed i fabbricati subirono gravi danneggiamenti da parte di un’invasione di formiche e dal terremoto del 1887, il quale colpì significativamente anche la vicina Chiesa di San Giovanni Battista e il campanile.

L’analisi cartografica catastale evidenzia che non si riscontra la presenza di alcuno dei cimiteri.

Infatti, secondo la documentazione storica del Comune, la costruzione degli stessi sarebbe successiva, in quanto sono datate 1831 – 1835 le perizie per lo studio realizzativo delle strutture cimiteriali nell’intero Comune.

y

Frantoio e gumbo sono praticamente la stessa cosa, dove "gumbo" è semplicemente il termine dialettale e tradizionale (si tratta di strutture che lavora(va)no con lo sfruttamento di forza motrice derivante dall'utilizzo di flussi idrici - "ad acqua", o da trazione/movimento animale - "a sangue"). Tuttavia, spesso si indicano entrambi i vocaboli, come se fossero due cose diverse, perchè nella consuetudine tramandata (in effetti non precisa, ma così considerata da alcune abitudini locali e non solo andoresi), si tende a voler distinguere il frantoio da olive da quello da granaglia; quest'ultimo sarebbe in realtà il "mulino", che però altrettanto spesso viene associato alle strutture a vento (ormai pressochè scomparse).

Si crea così una confusione sull'effettivo significato del termine, ricorrendo per consuetudine e comodità ad entrambi (frantoio e gumbo), per identificare le realtà che impegnavano sia la funzione di "frangitura delle olive", sia la "macinazione delle granaglie".

Secondo alcune consuetudini locali, non vere e proprie fonti documentali, la distinzione sarebbe anche legata al sistema di funzionamento e della struttura meccanica di lavorazione.

y

y

MARINA E LITORALE

Arriviamo alla zona della piana verso mare.

L’unico nucleo edificato è la borgata della Marina che si sviluppa alle spalle del Bastione, il quale è da quasi due secoli baluardo in posizione isolata ed avanzata rispetto a tutto il resto edificato limitrofo e si presenta di pianta circolare, senza alcun corpo di fabbrica aggiuntivo annesso (ricordiamo che i corpi di fabbrica aggiunti in ampliamento al torrione originario, pervenuti sino ai giorni nostri, sono stati realizzati tra l’ultimo decennio dell’Ottocento ed il primo decennio del Novecento).

La strada litoranea (che diventerà l’Aurelia moderna), come del resto tutte le “strade”, è poco più di un sentiero, che costeggia il litorale.

Nella zona più a Levante ha ancora la percorrenza originaria, precedente alle variazioni tipiche apportate in fase di realizzazione dell’Aurelia moderna (1811-12 - Strada della Cornice) e delle modifiche apportate al promontorio di “Pinamare” a seguito degli interventi edificatori del Porto e dei primi insediamenti locali degli anni ’60 del Novecento (Rocce di Pinamare, Condominio San Martino, ecc.).

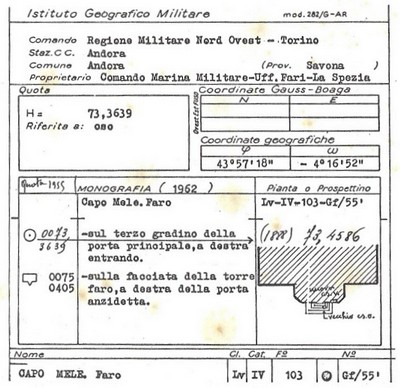

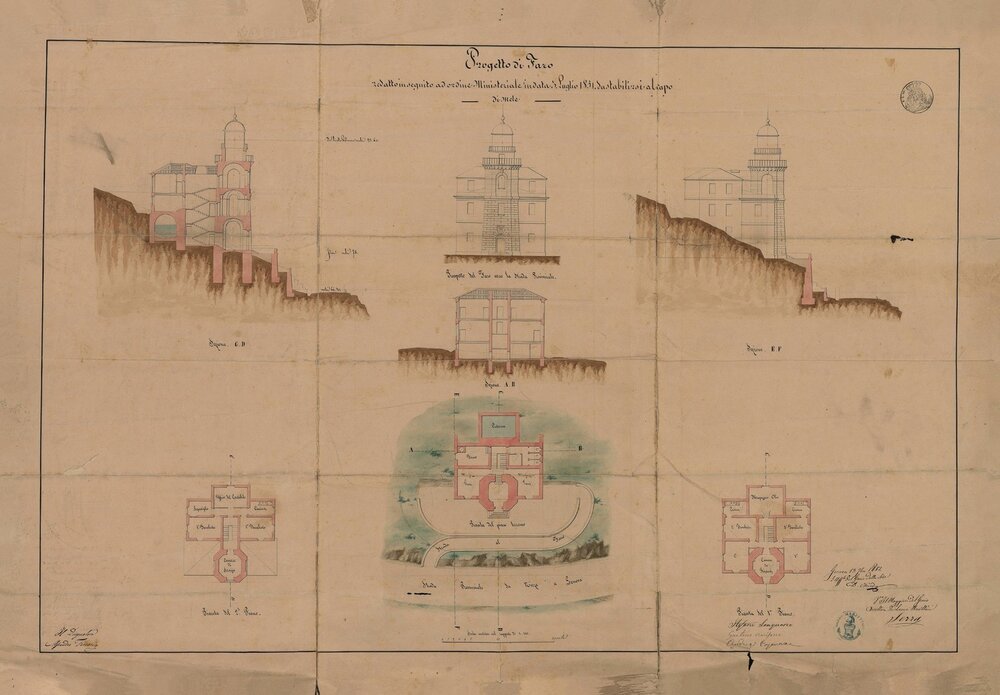

Sulle pendici di Capo Mele non è presente il Faro (la cui costruzione risale alla metà dell’Ottocento – 1852/1856 e, quindi, è successivo alle mappe napoleoniche).

In zona “Orizzonte” è presente l’indicazione di “batterie”, probabilmente strutture di guardia e di difesa militari, non meglio descritte.

Proseguendo si incontra, a monte rispetto alla strada litoranea, una piccola costruzione costiera che risale all’originario fabbricato che ampliato diventerà Villa Martinetto e poi più nulla sino al Bastione.

In corrispondenza del Bastione, poco prima, la strada litoranea effettua una deviazione a triangolo intorno al Bastione stesso, passandogli dietro, in quanto lo stesso è edificato praticamente sull’arenile, andando a collegare le case della borgata Marina, per ritornare subito dopo parallela alla costa per un tratto.

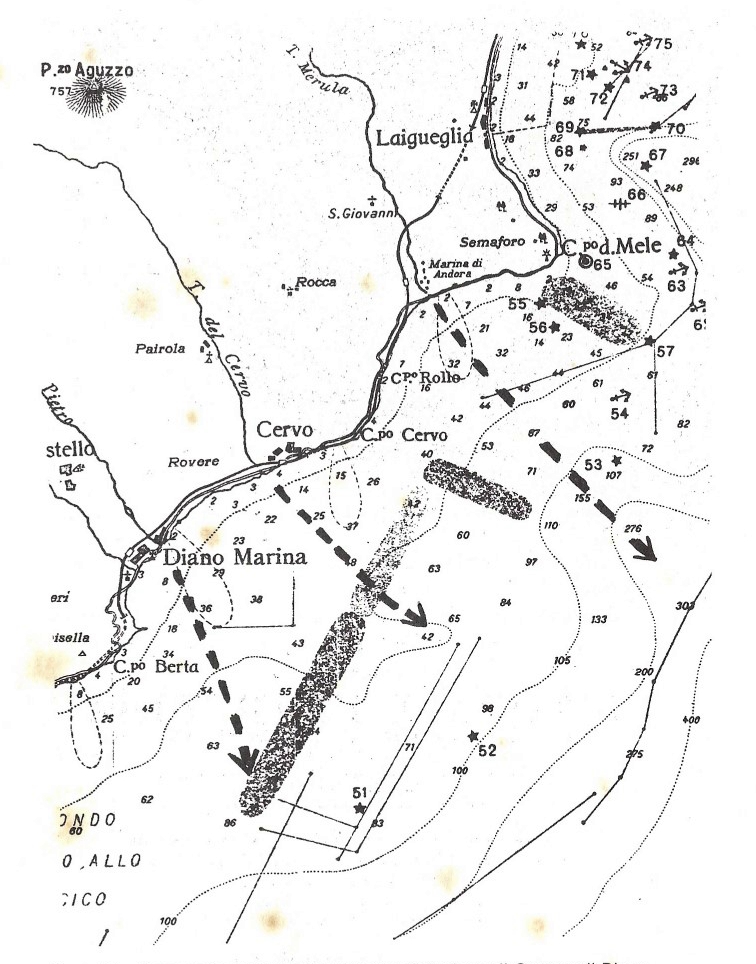

In questo tratto la posizione è circa corrispondente all’attuale battigia, in quanto il tratto costiero risulterebbe più avanzato ed il mare più arretrato rispetto all’attuale andamento, con una differenza variabile tra circa metri 10 – 20.

Questo particolare è dettagliatamente rilevabile dalle analisi territoriali effettuate a seguito del terremoto del 1887, a cui sono succedute, unitamente a fenomeni di sconvolgimento dei fondali sottomarini che hanno tra l’altro portato alla scomparsa dei banchi di corallo, marcate modificazioni della costa e delle quote altimetriche di alcune zone territoriali.

I resoconti storici dei fatti accaduti a seguito degli eventi tellurici di fine Ottocento testimoniano grandi eventi franosi sul litorale costiero roccioso alle pendici di Capo Mele, con conseguenti alterazioni marcate dello stato dei luoghi.

Circa in corrispondenza della attuale via Doria, la strada litoranea arretrerebbe dal mare riavvicinandosi all’attuale posizione della via Aurelia e dividendosi in due tratti:

- uno di questi, risultando comunque sempre traslato più verso mare di una decina di metri (per l’attuale via Aurelia), arriva fino alle sponde del Merula e qui si interrompe, in quanto nella parte più verso mare, non esistono strade (nessuna traccia dell’attuale via Fontana);

- il secondo tratto, invece, circa in corrispondenza della attuale piazza Doria - via Usodimare, si addentra all’interno, fino circa all’altezza della attuale via Vasco de Gama, che ripercorre idealmente per giungere alla sponda del Torrente Merula; qui non vengono segnalati ponti di attraversamento dell’alveo, ma sulla sponda torrentizia opposta, in corrispondenza, in tracciato stradale segna un ideale proseguimento del percorso viario, in parallelo al mare all’altezza del Rio Binelli (attuale piazza Caduti di Nassiriya – ex piazza del mercato), andando a collegarsi con l’antica strada principale per l’entroterra, in un tratto parallelo alla via Carminati, ma posizionato oltre gli ex binari ferroviari, scendendo a via Fontana oltre l’ex passaggio a livello ferroviario e proseguendo verso Cervo in forma nuovamente litoranea.

L’attraversamento del Torrente Merula avviene senza poter identificare l’eventuale presenza e consistenza di un ponte in particolare (ricordiamo che la costruzione del ponte “Aurelia” verso la foce del Torrente Merula fu oggetto di una “petizione” sostenuta dal Marchese Marco Maglioni nel 1878, con la quale indicava i disagi e i vantaggi che la costruzione di tale opera avrebbe potuto contribuire ad affrontare).

A parte la borgata della Marina e il Bastione, nel tratto costiero tra quella che sarà “Villa Martinetto” e il Merula, non esistono altri fabbricati, sia a monte che a mare della strada litoranea.

y

y

COSTRUZIONI “STORICHE ANDORESI” NON PRESENTI – ZONA MARINA E LITORALE

Come detto in precedenza non esiste il tratto di via Fontana (dal Torrente Merula a via Carminati); non esiste la Strada della Stazione (via Carminati), almeno per il posizionamento che oggi gli possiamo attribuire, ma è presente solo un tratto che la richiama, sebbene “spostato” in sovrapposizione al tracciato che diventerà sede dei binari della vecchia ferrovia.

Non esistono i fabbricati dei cantieri navali e poi Colonia di Asti, non esiste il fabbricato della Pensione Mondovì (odierna Caserma dei Carabinieri), non esiste alcun fabbricato della odierna via Carminati, non esistono gli edifici dell’Albergo dei Poveri di Genova, non esiste l’Albergo della Posta o Albergo Savoia, non esiste la vecchia Stazione Ferroviaria e neanche la linea ferroviaria (arriveranno intorno al 1870).

Non esiste la Chiesa di Santa Matilde e il suo Seminario; non esistono Villa Stefania, Villa Fontana, Villa Garelli, Villa Tebaldi, Villa Laura, l’acquedotto della Marina, la Chiesa dei Canonici Regolari Lateranensi dell’Immacolata (odierna Biblioteca Comunale).

Sono tutti campi.

y

y

FABBRICATI ESISTENTI – ZONA MARINA E LITORALE

Considerando la zona tra il mare (a Sud), l’ex tracciato ferroviario (ad Ovest), l’attuale zona del ponte ferroviario (a Nord) ed il versante collinare di Levante (ad Est), escludendo la borgata Marina e la borgata Mezzacqua (dove è presente la Chiesetta dell’Immacolata Concezione, indicata come però come Cappella della Croce), troviamo solo i seguenti fabbricati:

- Villa Tagliaferro (indicata con la dicitura di “mulino”), con una superficie ridotta di circa un terzo rispetto a quella attuale, in quanto mancherebbe il corpo di fabbrica più a Levante;

- l’oratorio dei Santi Cosma e Damiano;

- la “cà da Cianò”, una piccola antica costruzione isolata sulle pendici del poggio di San Damiano nel versante rivolto a Castello;

- due piccoli fabbricati, uno dei quali completamente scomparso e l’altro di cui restano attualmente solo alcune porzioni di rudere, nei dintorni boschivi dell’Oratorio dei Santi Cosma e Damiano;

- un piccolo fabbricato nell’odierna bassa area militare aeronautica;

- una piccola costruzione costiera, che si affaccia sulla strada litoranea (odierna via Aurelia a monte dell’area portuale), che risale all’originario fabbricato che ampliato diventerà Villa Martinetto;

- l’Oratorio di Sant’Antonio del Cavo, in corrispondenza della sommità del crinale di Capo Mele a confine con il Comune di Laigueglia, dove attualmente risiede la base radar aeronautica;

- la “Villa Musso” sulle pendici di Capo Mele, in corrispondenza del crinale di confine con Laigueglia;

- la Cappella di San Lazzaro (Oratorio dei Santi Nazario e Celso);

- il fabbricato originario della tenuta contadina dei Musso che costituirà Villa Rosetta, uno degli insediamenti rurali più importanti della piana andorese della Marina;

- il vecchio fabbricato che sarà di Lalìn Anselmo;

- un piccolo fabbricato dove sorgerà la proprietà Perato in quella che sarà la Strada Comunale di Mezzacqua – odierna via Rattalino (lato verso mare);

- il fabbricato che sarà la proprietà Caviglia - odierna via Rattalino (lato a monte);

- un fabbricato negli appezzamenti della località Binello, ma diverso da quelli che saranno la proprietà Ferrando;

- il fabbricato localmente conosciuto nel Novecento come “cà Giànca”, che darà origine alla denominazione locale Cà Bianca, bruciato ai tempi della Prima Guerra Mondiale e in origine probabilmente sede di un “convento” di monache legate all’ordine del Priorato di San Martino;

- la parte più a ponente della “torretta” di Noceto; questo fabbricato era probabilmente un frantoio/gumbo, in quanto collegato e affacciato su un ampio canale;

- un piccolo fabbricato, che nella prima metà del Novecento farà parte del gruppo di case distinte con la denominazione “dal Castellante”, scomparso nella realizzazione di piazza Andrea Doria;

- due piccoli fabbricati in corrispondenza del futuro fabbricato Torrengo (attuale angolo via Fontana – via Carminati);

- un grande fabbricato di forma planimetrica articolata (delle dimensioni circa dell’originaria “Villa Tagliaferro” già citata), posizionato in allineamento ai due edifici precedenti, con occupazione del sedime che sarà sede della futura linea ferroviaria.

Questo elenco riporta tutti i fabbricati presenti nel primo ventennio dell’Ottocento su una superficie di circa 8,5 chilometri quadrati di Andora, corrispondenti alla parte territoriale di attuale maggiore concentrazione edificata!!

La borgata Marina presenta un ingombro dell’abitato che ripete sostanzialmente una perimetrazione simile a quella rilevabile nel Catasto d’Impianto moderno (anni ’30 – ’50 del Novecento), sebbene la densità di fabbricati sia minore a causa della presenza di aree cortilizie che saranno successivamente edificate con porzioni di nuovi fabbricati e/o ampliamenti consistenti di quelli preesistenti.

Nella parte a Levante della borgata sono già presenti alcuni dei fabbricati che caratterizzeranno la tenuta residenziale del Marchese Marco Maglioni, ed in particolare quello che successivamente al marchesato diventerà il lussuoso Grand Hotel du Parc nei primi decenni del Novecento.

Fermiamoci un momento, per rendere l’idea in modo figurato ed ineccepibile, e proviamo a immaginare la seguente situazione.

Facciamo un paragone con l’Andora di oggi, considerando tutta la distesa di territorio con questi confini: a sud il cavalcavia della via Aurelia, a est l’argine destro del Torrente Merula, a ovest una linea passante per via del Poggio e parallela al Torrente Merula; prolunghiamo la delimitazione di questa striscia verso nord, verso Molino Nuovo.

Ebbene, nel primo ventennio dell’Ottocento, in tutta l’area come sopra descritta, partendo da quella che oggi sarebbe la via Aurelia, il primo fabbricato che avremmo incontrato sarebbe stato Villa Tagliaferro (oggi Palazzo Tagliaferro), mentre il secondo fabbricato che avremmo incontrato sarebbe stato il Gumbassu a San Giovanni: due soli fabbricati ad una distanza tra loro di oltre 2 chilometri e 100 metri!! Due soli fabbricati su 5 chilometri quadrati di Andora!!

y

y

IRRIGAZIONE

Ultimo elemento importante rilevato è la rete di canalizzazioni idrauliche nella parte pianeggiante della zona territoriale di Andora Marina, a Levante dell’alveo del Torrente Merula.

In precedenza è stata descritta la situazione a Ponente del corso torrentizio, che risulterebbe almeno concettualmente e strutturalmente, dal punto di vista idrico, collegata all’opera idraulica chiamata “beŗa”.

La consistenza a Levante del Torrente Merula, invece, presenta una fitta rete molto articolata di canalizzazioni che caratterizzano le delimitazioni dei vari appezzamenti, spesso con sviluppo per l’intero perimetro degli stessi e con una diffusione molto estesa.

La particolarità è che tale presenza verrebbe concentrata nell’area territoriale oggi identificabile con due linee idealmente perpendicolari al mare e passanti circa per le attuali via san Lazzaro e via Piana del Merula, con un’estensione dal mare sino all’odierno ponte ferroviario.

In questa zona si rileva una “ragnatela” di canali, fossi, beudi, tra loro collegati e/o formanti vere e proprie ramificazioni, estese a coprire l’intera estensione dei campi presumibilmente coltivati, formando una rete di irrigazione a cielo libero che sfrutterebbe la naturale pendenza dei luoghi.

Una caratteristica che viene subito notata è la mancanza di indicazione in cartografia catastale ottocentesca di pozzi, o meglio essi sono indicati, ma sono pochissimi e sicuramente in numero e posizioni non adeguati e sufficienti a coprire il fabbisogno dell’estensione territoriale interessata, ai fini di uno sfruttamento per irrigazione.

Tale valutazione, considerando la morfologia del territorio, farebbe pensare alla presenza di sorgenti sul versante collinare di levante, necessarie all’approvvigionamento idrico utilizzato per scorrimento ai fini irrigui.

Volendo fare un paragone con tempi più recenti, in effetti la suddetta considerazione ricalcherebbe la situazione successiva al periodo napoleonico e risalente fino a circa cinquanta anni fa, quando i vari poderi, anche di proprietà diverse, erano tra loro uniti e dipendenti nelle coltivazioni dalle stesse fonti di approvvigionamento idrico (dei mini-consorzi stipulati o concordati verbalmente da patti tra privati), che prevedevano l’adduzione dell’utilizzo idrico con una portata principale per mezzo di tubazione e successiva irrigazione “a solco”, cioè modellando una rete di canali superficiali modificabili in base alle necessità e all’uso, che venivano “aperti” e “chiusi” con semplici “zappate di terra”.

Sicuramente nell’Ottocento non si ricorreva a vere e proprie tubazioni o condutture, ma il principio di sfruttamento delle risorse idriche e dell’utilizzo per gli scopi necessari può essere considerato equivalente con la forma del “canale aperto”.

Tale considerazione sarebbe confermata da ricordi di antica memoria, raccolti da Alma Anfosso durante le interviste e ricerche operate per la stesura del suo libro “Questa nostra Andora”, secondo i quali alcuni anziani preti locali che erano giunti ad Andora in tempi a noi lontani, ricordavano come la giornata all’aperto, trascorsa in quelli che erano i terreni appartenuti alla tenuta della Marina del Marchese Marco Maglioni e in tempi molto successivi all’Istituto Orfani di guerra di Cuneo, o semplicemente passeggiando tra orti e frutteti della piana della Marina, fosse caratterizzata dal continuo suono di ruscellamenti, innumerevoli zampillii e scrosci dovuti alla presenza ricca e diffusa in tutti i dintorni di canali e beudi in cui scorrevano le acque che alimentavano un unico grande sistema di irrigazione a cielo aperto.

Inoltre, dalle mappe catastali napoleoniche si può notare come i sentieri di accesso siano spesso paralleli e corrispondenti a tratti di tali canalizzazioni, in modo da ridurre il più possibile le tare improduttive.

y

Il solco, "surcu",in terra che veniva usato per l'irrigazione era tracciato a mano usando una zappa a pala piegata di 90° rispetto al manico: "a sappa da surchi " o "sappa larga" o "sappa cianèlla".

Per deviare l'acqua da un solco all'altro con la stessa zappa si chiudeva con la terra il solco pieno in modo che l'acqua entrasse nel successivo.

Questa operazione si chiamava "giò u surcu" (letteralmente “girare il solco”).

* * * * *

L'acqua veniva prelevata dal pozzo mediante un sistema meccanico di sollevamento chiamato "nóia" (nória) e veniva azionata da un cavallo o mulo che legato ad una barra ruotava attorno a pozzo azionando così il meccanismo di sollevamento.

y

ANTICHE UNITA' DI MISURA

y

Nel periodo storico tra Settecento e Ottocento, nelle fonti documentali di riferimento, si rilevano indicazioni relative agli antichi sistemi di misura applicati in funzione a quelli derivanti dall’uso presso la Repubblica di Genova.

E ciò dando per scontato e/o assimilando il fatto che, appartenendo Andora alla Repubblica di Genova, automaticamente così fosse.

In realtà, la situazione è molto diversa, perché i sistemi di misura variavano, e spesso non poco, da zona a zona: troviamo così diversi sistemi/unità di misura in uso nei vari Mandamenti e variabili tra le varie località (senza allontanarci troppo) di Finalborgo, Calizzano – Massimino – Bardineto, Pietra Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Andora.

Curiosando tra i documenti dell’Archivio Storico Comunale e con riferimento a specifici studi sulle varie differenziazioni locali, diamo uno sguardo agli antichi sistemi di misura utilizzati nell’Andora della seconda metà dell’Ottocento.

- LUNGHEZZA si usava: la “canna” (ml 3.00), valutata 4 “passi” (ml 0,75); ogni “passo” era 3 “palmi” (ml 0,25); ogni “palmo” era diviso in 12 “once” (ognuna poco più di cm 2).

- SUPERFICIE si usava: la “giornata” (mq 900,00), suddivisa in 1600 “passi quadrati” (mq 0,5625); il passo quadrato si suddivideva in 9 “palmi quadrati” (mq 0,0625) e ogni “palmo quadrato” in 12 “once di palmo quadrato” – La “giornata” corrispondeva ad un quadrato di 10 “canne” di lato, cioè 40 “passi”.

- VOLUME si usava: la “canna cuba” (litri 27000,00), suddivisa in 1728 “palmi cubi” (litri 15,625), ognuno suddiviso in 1728 “once cube”; la “oncia cuba” era costituita da 1728 “punti cubi” – I muri venivano misurati con la “cannella”, pari alla sesta parte della “cannella cuba”, costituita da 288 “palmi cubi” e cioè pari a mc 4,5.

- CEREALI si usava: la “emina” (litri 121,92 sebbene fosse semplificativamente considerata litri 120), suddivisa in 6 “eminette” (litri 20,32, in conseguenza considerati litri 20).

- OLIVE si usava: la “quarta” o “quartara” (litri 36), composta da 18 “motulari”; tuttavia, esisteva anche una “quarta” composta da 7 “motulari”.

- VINO si usava: il “barile (da vino)” (litri 40), suddiviso in 40 “amole” corrispondenti al litro; ogni “amola” era suddivisa in 2 “mezze amole”.

- OLIO si usava: il “barile (da olio)” (litri 65,48), suddiviso in 120 “quarteroni” (anticamente in 20 “lire”) o in 64 “pinte”; tuttavia, si prediligeva la vendita dell’olio a peso.

- PESO si usava: il “cantaro” (kg 47,50 successivamente semplificato a kg 48), formato da 6 “rubbi” (kg 7,92 successivamente semplificato a kg 8); ogni “rubbo” era suddiviso in 25 “libbre” (grammi 316,75); la “libbra” era costituite da 12 “once”; la “oncia” era formata da 8 “ottavi” o “drammi”; ogni “ottavo” o “dramma” era costituito da 3 “denari” o “scrupoli” e questi ultimi suddivisi ognuno in 24 “grani”; il “cantaro” poteva essere suddiviso in 100 “rotoli” e ogni “rotolo” era corrispondente a 1,5 “libbre”.

y

IL TERREMOTO DEL 1887

y

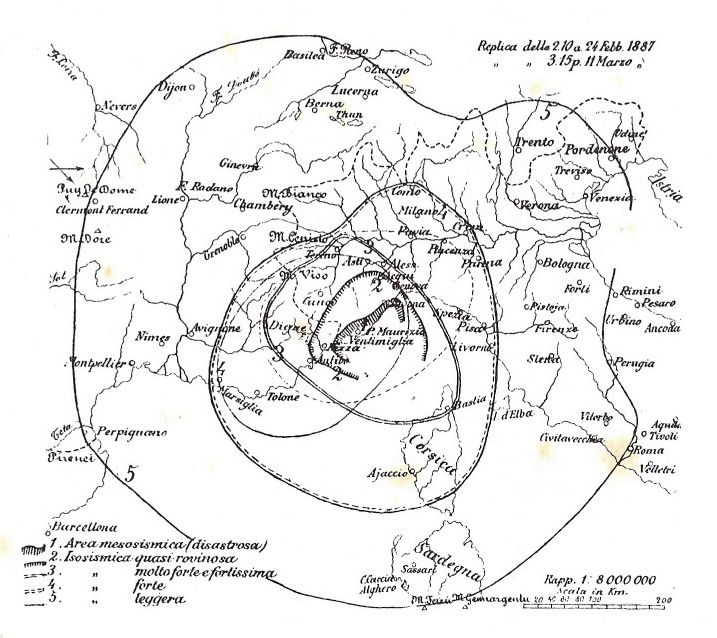

Il 23 febbraio 1887, mercoledì delle Ceneri, un disastroso terremoto colpì la Liguria occidentale, il Piemonte e la Provenza.

La prima scossa, alle prime luci dell'alba (ore 6,21), fu preceduta da un grande boato e seguita da altre di notevole intensità e per un totale di oltre 200, con un'intensità massima tra il IX - X grado della Scala Mercalli e con una magnitudo di 6,5 - Scala Richter.

Alcuni tratti della costa furono interessati da fenomeni di maremoto, con ritiro del fronte marino di alcune decine di metri e ritorno di onde anche di 4 - 6 metri.

Numerosi furono i centri danneggiati, con i picchi di Diano Marina (190 morti), Baiardo (226 morti di cui 224 sepolti nel crollo della chiesa), Apricale (distrutta completamente, senza vittime e con soli 7 feriti), Bussana (53 vittime, distrutta completamente e successivamente ricostruita in altro luogo come Bussana Nuova).

In totale le vittime ufficiali accertate saranno 644

Anche Andora fu interessata dall'evento con 2 morti e 16 feriti e riscontrando, tra gli altri:

- gravi danni alla palazzina del Marchese Marco Maglioni (lesioni tali da ridurre in rovina l'intera residenza), il quale si salvò essendosi trovato altrove quella notte;

- l'acquedotto della Marina subì vistose lesioni ad alcune arcate, con parziale distacco di porzioni murarie e danneggiamento della canaletta di scolo sommitale, la quale rimase interrotta in vari tratti;

- la strada provinciale intercomunale e la litoranea (Strada della Cornice - Aurelia) risultarono caratterizzate da larghi e profondi crepacci;

- ci furono notevoli frane su Capo Mele, tanto da modificarne definitivamente il profilo costiero del promontorio in corrispondenza al Faro; una di queste compromise definitivamente la cava presente e da tempo in buona parte non più utilizzata;

- da una delle spaccature maggiori, alle pendici di Capo Mele, si crearono delle fuoriuscite di materiale melmoso che originarono depressioni acquitrinose, le quali persistettero per alcune settimane, fino al loro naturale riassorbimento all'interno del suolo;

- il Faro di Capo Mele subì il danneggiamento della copertura;

- la concomitanza tra il crollo delle scogliere scoscese ed il ritiro del mare per oltre una trentina di metri originarono una alta duna costiera di materiale incoerente, lunga oltre 150 metri, gradualmente erosa dalle potenti mareggiate che seguirono per settimane alle onde di maremoto che generò onde alte 4 metri;

- l'abitato costiero della Marina fu in parte allagato dal ritorno del mare, sebbene i muri di protezione ai campi, soprattutto quello eretto a monte del tracciato viario litoraneo, abbiano retto all'impatto improvviso e ripetuto con le forti onde, manifestando crolli localizzati in brevi tratti;

- nella borgata della Marina, il fondo di un pozzo si alzò di alcuni metri, diventando asciutto;

- la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista risultò essere segnata da ingenti danni e l'unica a necessitare importanti interventi di manutenzione conseguenti all'interno dell'intero Comune;

- nella Borgata Castello si registrarono diversi crolli tra gli edifici presenti in stato di rudere e vistose lesioni su altri abitati o utilizzati per scopi agricoli; alcuni edifici del borgo, ancora testimoniati agibili in epoca post-napoleonica, crollano in modo definitivo a seguito delle scosse telluriche, mentre la poco lontana borgata rurale nota come "La Palazzina, edificata pochi decenni prima (ad accezione di un fabbricato presente già nel primo ventennio del secolo), viene praticamente rasa al suolo dopo solo poco più di mezzo secolo di esistenza; quest'ultimo insediamento edificato deve la sua breve presenza alle caratteristiche strutturali costruttive "povere", che ne determinano una ridotta resistenza agli eventi nel tempo;

- nelle restanti borgate si manifestarono danni di una qualche entità rilevante nelle località Confredi, Canussi, Piazza, Lanfredi, Divizi, Moltedo, Cà di Forti (in quest'ultima si riscontra una delle due vittime);

- le case della Borgata Costa d'Agosti subirono ingenti crolli, tanto da risultare l'intero edificato praticamente distrutto e non più agibile e la stessa sorte interessò la Borgata Costa dei Galleani, le cui abitazioni restarono fruibili solo più per un terzo di quelle precedentemente esistenti;

- nella Borgata di Conna, poco lontano dalla Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea, si verificarono lesioni e crolli parziali di alcuni edifici, tra cui la dimora "du Sciù Dega", ovvero Diego Maurizio Guardone, benestante del luogo, che crollò completamente.

y

y

TESTIMONIANZE DEL TERREMOTO DEL 1887

Si riporta la ricostruzione di cosa successe, con estratti delle drammatiche testimonianze dei presenti all’epoca dell’evento.

L’evento tragico si verificò la mattina del 23 febbraio 1887, mercoledì delle Ceneri, quando non era “ancora cessata l’eco dei tripudi spensierati, allegri, del carnevale”, festeggiato in Diano Marina “secondo le usanze del paese: qualche mascherata per le vie, brigatelle ozianti e liete per le piazze, buontemponi e devoti a Bacco nelle osterie ….”.

La prima scossa (h. 6.25), “cominciata con alcuni violenti ma brevi sussulti, a cui seguirono fortissime ondulazioni frammiste a nuovi movimenti sussultori”, durò 28” e fu accompagnata da boati-rombi premonitori e da “una fitta colonna di vapori di color cenere biancastra” che “sfiorava in guisa di drappo funereo i tetti delle case della povera Diano, tra la Chiesa e la borgata Paradisi”, “La maggior intensità non fu al principio ma verso la fine della scossa ….. e molte persone, non potendo reggersi in piedi caddero o dovettero appoggiarsi”.

Le piccole scosse ed i tremiti del suolo erano ininterrotti: l’effetto era tale che "la sabbia saltava alla spiaggia del mare come sopra una lastra metallica in vibrazione e si afferma che ad Andora la sabbia e i ciotoli saltavano a più di un metro d’altezza".

“Molte case, forse le meno solide, o le più esposte alla violenza tellurica, crollarono d’un tratto, tutte rimanendo sconquassate e rotte ... e tosto d’ogni parte grida e lamenti. Alcuni avevano trovato sepoltura immediata nel proprio letto, altri fuggirono o precipitarono dalle abitazioni, restando poi vittime delle mura rovinanti a mezzo le vie irregolari ed anguste”.

La seconda scossa (h. 6.35) “solo ondulatoria, preceduta da rombo, durò circa 15”, fu meno forte della prima, ma cagionò nuove rovine”.

La terza scossa (h. 9.00) “preceduta pure da rombo, durò da 4 a 5” e parve prima sussultoria poi ondulatoria e rotatoria. Secondo alcuni fu un po' più forte della seconda, meno però della prima ….. Alcuni durante questa scossa videro saltellare le pietre del lastricato”.

“Un minuto dopo seguì una quarta scossa meno forte e di 1 a 2” di durata”.

“Qualche istante avanti la prima e la terza scossa il mare sobolliva, lungi da terra senza che ci fosse vento ed una specie di vortice d'acqua di 25 a 35 m. di diametro si avanzava verso terra, producendosi la scossa al momento in cui esso toccava il suolo... Al momento delle grandi scosse …. dicono si sia sentito un forte odore di solfo”.

“Le mura maestre rimasero in piedi, ma i solai dei piani superiori si distaccarono e precipitando sui sottoposti convertirono in un mucchio di rottami tutto l’interno del fabbricato. Spesse volte diroccarono le scale; quasi sempre si trovò scompaginato il tetto ….. e non mancano casi in cui si vede addirittura sfondato.

Le case rimaste in piedi presentano quasi tutte spaccature verticali sopra e sotto le linee che limitano i vani delle porte e finestre. Ove si danno due o più finestre sovrapposte, le fessure passano dall’una all'altra. Queste fessure sono poi sempre più spiccate in corrispondenza degli angoli e nei piani superiori”.

Epicentro del terremoto del 23 febbraio 1887

(Taramelli Mercalli - "Il terremoto ligure del 23 febbraio 1887" - Tip. Metastasio - ROMA 1888

y

y

TERREMOTI IN LIGURIA

y

Le ricerche storiche fatte dai professori Mercalli e Taramelli sulle scosse sismiche verificatesi in Italia, hanno permesso di ottenere un elenco dei terremoti susseguitisi in Liguria.

Fino al 421 d.C. si hanno solo rare indicazioni pervenute attraverso gli storici greci e latini, mentre da un’epoca più tardo-medievale si hanno testimonianze più ricorrenti di eventi succedutisi.

Si riassumono i sismi che hanno interessato la Liguria, dato scosse forti e fortissime, creando molti danni, escludendo quelli con effetti lievi, nel periodo a partire dal 951 d.C.

- 951: molte scosse fortissime in Liguria.

- 1135: terremoto fortissimo in Liguria.

- 1182, 14 agosto: forte terremoto a Genova e in tutta la Liguria (annali del Giustiani).

- 1197: terremoto fortissimo e rovinoso a Genova e in altre città dell'alta Italia.

- 1217, 8 gennaio: terremoto di breve durata alle tre di notte (annali del Giustiniani).

- 1222, 25 dicembre: terremoto disastroso nell’alta Italia. La città di Genova fu tutta in pericolo di ruinare (annali del Giustiniani). Terremoto rovinoso nelle Alpi Marittime.

- 1564, 15 marzo: terremoto disastroso nelle Alpi Marittime. (200 vittime alla Bolléne. Luglio: terremoto rovinoso a Nizza e in Provenza. Danni anche nella Liguria occidentale. Si dormì due mesi all’aperto a Sanremo, Taggia, Porto Maurizio, Diano Marina, per il ripetersi delle scosse.

- 1612, 30-31 gennaio: la città di Genova fu scossa violentemente per due ore all’inizio della notte. Fortissimo terremoto a Nizza.

- 1643, in Quaresima: terremoto fortissimo a Taggia, Porto Maurizio e a Oneglia.

- 1644: terremoto a Nizza.

- 1688: terremoto nel Genovesato, molto forte a Sanremo.

- 1751, 21 novembre: forti scosse a Genova e a Sanremo.

- 1752, 16 gennaio: terremoto a Nizza. Il 16 febbraio: terremoto fortissimo a Oneglia, rovinoso nel Nizzardo.

- 1753: forti scosse nel Genovesato.

- 1765: scosse nel Genovesato.

- 1771: scosse nel Nizzardo.

- 1772: scosse nel Genovesato.

- 1781: terremoto fortissimo a Oneglia e nel Nizzardo.

- 1783: scosse nel Genovesato.

- 1799: scosse nel Nizzardo.

- 1807: terremoto forte a Sanremo, Cuneo, Nizza.