ANDORA NELLA PRIMA META' DEL NOVECENTO

L'INIZIO DEL NOVECENTO

ANDORA NELLA PRIMA META' DEL NOVECENTO

y

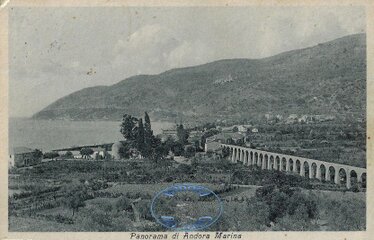

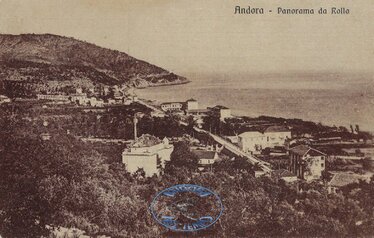

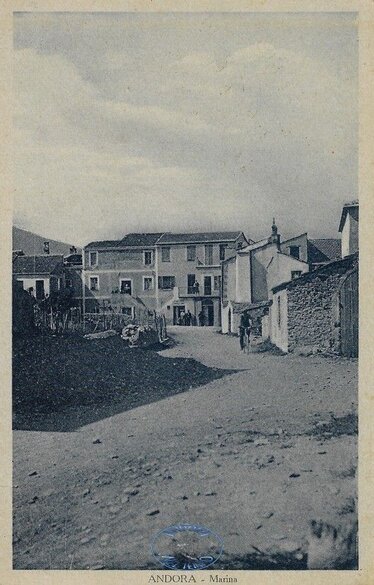

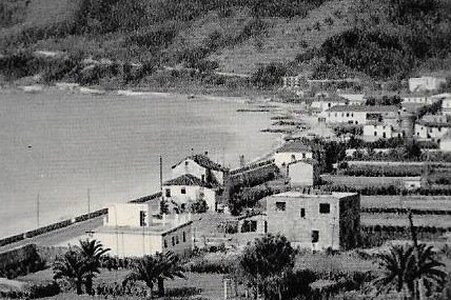

La parte iniziale del Novecento, sino al periodo marchiato dai due conflitti mondiali, è il periodo che vede Andora economicamente interessata dall’avvento dei cantieri navali, che operano sul litorale costiero, inizialmente a Levante della foce del Torrente Merula per poi espandersi anche a Ponente della foce stessa, poco prima di cessare totalmente l’attività.

Sono proprio i cantieri navali che portano alla costruzione di imponenti fabbricati che saranno sede di una delle Colonie Marine andoresi (Colonia di Asti a Levante del Merula e Colonia I.N.A.M. a Ponente del Merula), mentre le altre andranno a sfruttare edifici un tempo usati quali insediamenti religiosi (Colonia di Milano nel complesso di Villa Tagliaferro) e quelle che furono le proprietà di residenza del Marchese Marco Maglioni e poi Grand Hotel du Parc (Istituto Orfani di Guerra di Cuneo).

Vengono costruiti edifici che entreranno a fare parte della storia delle origini edificatorie andoresi: la Chiesa di Santa Matilde e l’annesso Seminario (realizzati con una donazione del Marchese Giuseppe Maglioni in memoria della propria moglie Matilde), Villa Tebaldi, Villa Fontana, Villa Laura, Villa Garelli, Villa Stefania (ex residenza del Marchese Giuseppe Maglioni e dedicata alla propria figlia Stefania, morta in giovane età).

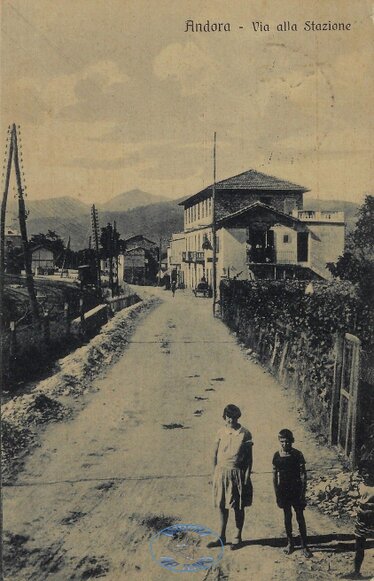

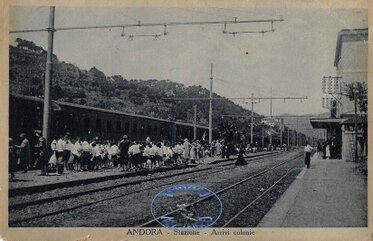

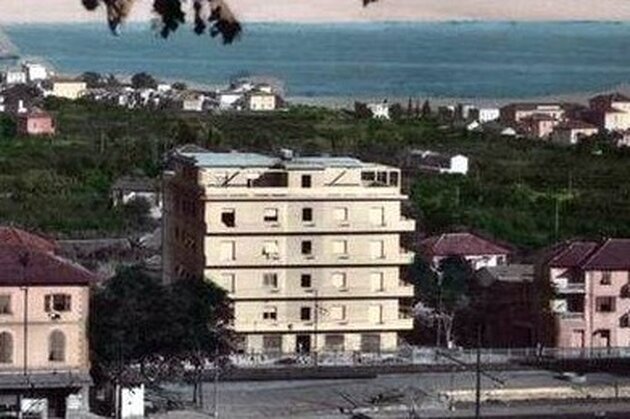

In questo periodo (1928-1939) avviene l’elettrificazione della linea ferroviaria, che apporta significativi miglioramenti al percorso vero la modernizzazione e gradualmente si forma e cresce il nucleo insediato della Pigna – Stazione che caratterizzerà il cuore commerciale andorese nei successivi decenni.

Nascono attività commerciali che segneranno epoche diverse: elettrodomestici Anfosso, bar – tabaccheria Torrengo, calzature Risso, Locanda degli Amici, Locanda/Trattoria Cacciatori.

y

IL NOVECENTO ANDORESE

y

Quando si parla della storia di Andora, immediatamente si pensa a quelli che sono i suoi monumenti ancora presenti sul territorio e, inevitabilmente, il pensiero corre al Borgo di Castello e all’età medioevale, spesso mischiata e confusa con errate associazioni ideali all’epoca romana.

Ma la storia andorese non è solo questo.

C’è un periodo importante che delinea le basi di uno spartiacque netto tra il passato “più lontano” e l’Andora attuale, che troppo spesso viene dimenticato o meglio aa cui non viene dedicata la giusta attenzione: la prima metà del Novecento e soprattutto i decenni tra le due Guerre Mondiali.

E’ un periodo storico che spesso sfugge, si fa scivolare via riconducendolo all’esistenza nefasta del regime fascista, la lotta partigiana, la sofferenza sociale di restrizioni, limitazioni e censure tipiche delle spinte e ideologie governative di quel tempo, ma non sempre gli si permette di essere analizzato per quello che ha rappresentato come periodo fine a se stesso, fuori da ogni coinvolgimento ideologico politico.

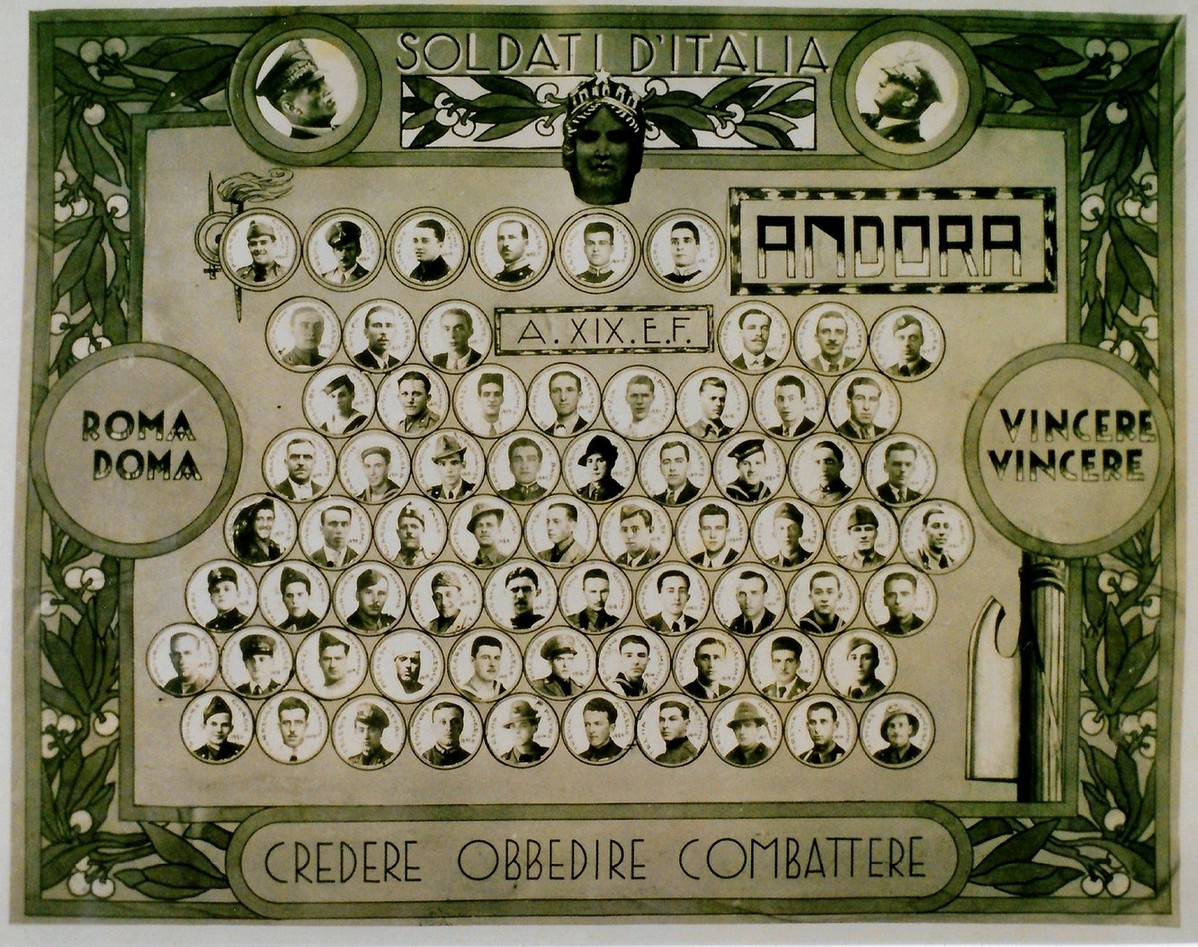

Nell’intervallo di tempo che trascorre tra la Prima e Seconda Guerra Mondiale, anche Andora, come ogni altro paese, subisce l’impostazione amministrativa fascista, retta da Commissari Prefettizi e Podestà, gli andoresi si adattano allo “stile di vita” dettato dalle imposizioni mussoliniane, fatte di principi autarchici, limitanti con forme di censura sociale e psicologica improntate all’ideologia di difesa della razza, la visione della donna come centro della famiglia, il valore di difesa della famiglia e della patria e tutto ciò di spinto che ne consegue.

Le due guerre non fanno registrare devastazioni belliche importanti sull’area comunale locale, non apportando significative distruzioni a zone edificate e/o nelle varie parti del territorio e senza registrare particolari tensioni oltre a quelle tipiche di un ambiente rurale di carattere ancora sanguigno.

In questo periodo si instaurano tutta una serie di opere e insediamenti che lentamente, ma significativamente, trasformano equilibri, abitudini e creano adattamenti che gettano le basi sulla crescita e trasformazione che si verificheranno in modo esteso a partire dal secondo dopoguerra.

Ecco così che sorgono sul territorio andorese importanti opere, le quali, oltre ad apportare modifiche alla normale fruibilità del territorio, talvolta rappresentano una fonte di investimento e sviluppo economico che genera occupazione lavorativa e, pertanto, fonte di risorsa per molti nuclei famigliari del posto:

- le Colonie Marine;

- i cantieri navali;

- i ponti;

- le strade;

- opere territoriali.

y

LE COLONIE MARINE

[La prima forma italiana di colonia marina per bambini sorge a Viareggio nel 1822, su iniziativa dell'Ospedale di Lucca.

Tali strutture aumentano piuttosto velocemente di numero a metà dell'Ottocento, principalmente in Toscana ed Emilia e Romagna.

Durante la Prima Guerra mondiale la Croce Rossa aumenta l'interesse per queste iniziative e nel 1928 le colonie vengono affidate all'Opera Nazionale per la Maternità ed Infanzia.

Nel periodo fascista l'attività delle colonie viene intensificata, dedicandosi ai bambini e ragazzi per sostenere le famiglie meno agiate, offrendo un periodo di attività fisica e ludica.

Dopo la Seconda guerra mondiale le colonie non saranno più rivolte alle sole fasce svantaggiate.]

A parte la cosiddetta Colonia Stefania Maglione o Colonia Brignole (successivamente chiamata Colonia di Genova, ma originariamente Albergo dei Poveri di Genova), già presente in ambito andorese quale insediamento ottocentesco ospitante soggetti meno abbienti, sul territorio comunale si insediano in epoca fascista la Colonia di Asti nel 1927, l’Istituto Orfani di guerra di Cuneo nel 1928 e la Colonia Ancilla o Colonia Martini (successivamente Colonia di Milano) nel 1932.

Tra queste, la Colonia di Asti fu quella con maggiore legame al periodo anche politico dell’epoca, soggetta ai maggiori stravolgimenti ed integrazioni nell’uso protratto nei vari decenni.

COLONIA DI ASTI

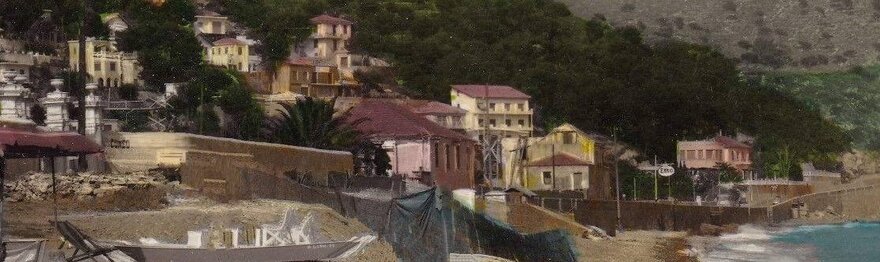

Gli edifici costieri nascono quali strutture del cantiere navale “Navital” ad inizio degli anni venti del XX secolo, in una zona litoranea dove, in precedenza, sostavano i pescatori nelle fasi di sistemazione delle reti.

Furono ultimati ed inaugurati all’uso di colonia marina nel 1927.

A partire dal 1930 il P.N.F. (Partito Nazionale Fascista) trasformò i capannoni in una moderna ed attrezzata colonia elioterapica per i bambini del Pubblico Impiego con sede in Roma, con la denominazione di "ELIOS".

Per tutti gli anni '30 del Novecento e fino alla Seconda Guerra Mondiale tale colonia operò in coesistenza con la colonia "SALUS" con sede in Carmagnola e con la colonia "ASTIGIANA".

[L'iniziativa del P.N.F. fu rafforzata, negli ultimi anni del decennio che anticipava il secondo conflitto mondiale, dall'istituzione della G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), fondata nel 1937, che sostituiva le precedenti soppresse Opera Nazionale Balilla e Federazione dei Fasci di Combattimento, operante al motto di "Credere, obbedire, combattere".

La GIL era organizzata in:

- Figli della lupa, dai sei ai sette anni;

- Balilla, bambini dagli otto ai dodici anni;

- Piccole italiane, bambine dagli otto ai dodici anni;

- Avanguardisti e Giovani italiane, ragazzi e ragazzi dai tredici ai diciassette anni;

- Giovani fascisti e Giovani fasciste, dai diciotto ai ventuno anni.]

Durante il periodo bellico della prima metà degli anni '40 del Novecento, le strutture della Colonia marina furono occupate e destinate alla permanenza dall'esercito trasformandole in caserma, unitamente alla vicina Colonia di Cuneo, ospitando i militari del 41° Reggimento Brigata Modena del 22° Fanteria Brigata Cremona, le cosiddette "cravatte rosse".

Nel 1943, con lo scioglimento della G.I.L., tutti gli immobili da essa precedentemente occupati e/o utilizzati dovevano essere attribuiti al demanio o agli enti comunali.

L'intero complesso donato ai fasci di combattimento del Comune di Asti dalla Cassa di Risparmio e dell'Amministrazione Provinciale di Asti diventa proprietà del Comune di Asti, il quale divenne l'unico gestore di quella che sarebbe diventata la Colonia di Asti giunta a noi e che riprenderà regolarmente la propria attività dopo gli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, negli anni 1947/48.

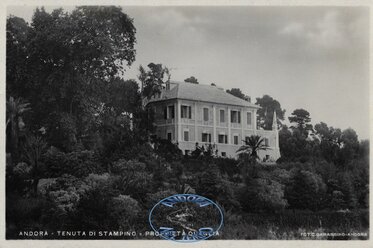

ISTITUTO ORFANI DI GUERRA DI CUNEO

Nel 1919-20, la splendida villa della Contessa Maria Ernestina Mazè de la Roche, figlia del Marchese Marco Maglioni, fu comprata dal notaio Ambrogio e dall'avvocato Garelli e sapientemente trasformata nel più lussuoso albergo di Andora: il “Grand Hotel du Parc”, che operò sino al 1927, valorizzato da un parco e un giardino di eccezionale bellezza.

Nel 1928 tutta la proprietà fu venduta all'Istituto Orfani di Guerra di Cuneo e la Colonia di Cuneo iniziò a operare in Andora nel 1929.

Durante il periodo bellico della prima metà degli anni '40 del Novecento, le strutture della Colonia marina furono occupate e destinate alla permanenza dall'esercito trasformandole in caserma, unitamente alla Colonia di Asti, ospitando i militari del 41° Reggimento Brigata Modena e del 22° Fanteria Brigata Cremona, le cosiddette "cravatte rosse".

y

I CANTIERI NAVALI

[L'unico cantiere navale andorese estraneo all'attività del cantiere "NAVITAL" fu quello di Giacomo Viggio, operante nel 1937/38 (circa davanti all'odierna viale Roma) e costruì alcune imbarcazioni in legno dedicate alla pesca del tonno].

La Società “NAVITAL” fu l’armatrice del primo ed omonimo cantiere navale di Andora e sorse a levante del Torrente Merula, prima del 1920, estendendosi successivamente a ponente della foce.

Nel 1930, con l’acquisizione da parte del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista) delle strutture edificate per adibirle a colonia marina, la sede del cantiere si spostava definitivamente verso il Torrente Merula.

Nel 1940, il cantiere navale fu riorganizzato, ampliando l’attrezzatura da quello che rimaneva dai vari precedenti.

Nel 1941, la Società “NAVITAL” fu rilevata dalla Società “C.I.T.MAR” di Genova con sede in Roma (Compagnia Italiana Trasporti Marittimi), che divise il cantiere in due parti: una a ponente del Merula affidata in gestione alla Società Monti e l'altra a levante, tra loro collegate con una passerella posizionata tra il ponte sull’Aurelia e la foce del Torrente Merula, mantenendo inalterato il nome del cantiere in “NAVITAL”.

Nel luglio 1943, l’intero cantiere fu acquistato definitivamente dalla Società “C.A.L.” (Cantieri Armamenti Liguri) e durante la guerra e l’occupazione tedesca lavorò sotto il controllo della Marina Militare Tedesca, senza ricevere alcun danno nonostante la presenza di alcuni natanti in costruzione che non furono portati a termine, volutamente (in tale periodo fu sostenuto l’espediente di portare gli scafi ad un avanzamento realizzativo dell’80% e di sospenderne l’ultimazione con la scusa della mancanza di legname adatto al loro completamento).

Tra il 1946 e il 1948 iniziò la decadenza del cantiere, che portò alla inevitabile chiusura dello stesso ed alla dismissione e cessione di aree ed attrezzature.

y

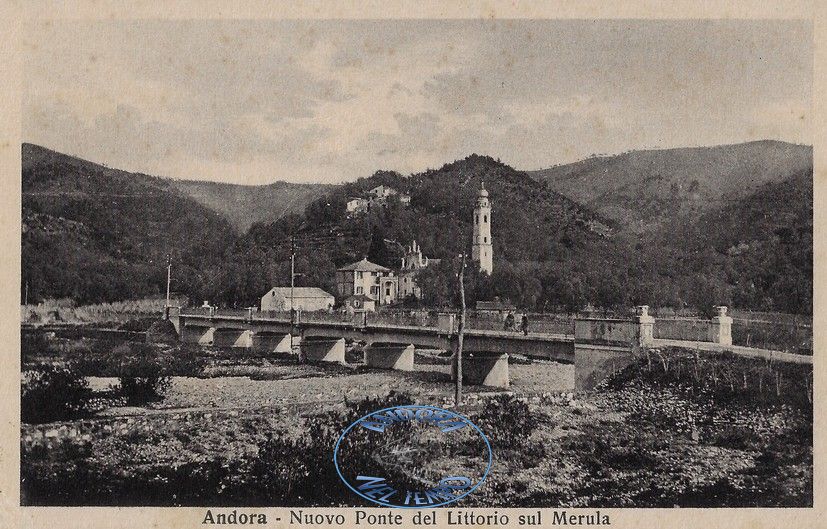

I PONTI

Con riunione di Consiglio Comunale del 25 maggio 1915, unitamente ai Sindaci di Stellanello e Testico, veniva deliberata la costruzione del ponte “Molino Nuovo”.

Con l’originario progetto dell’Ing. Lupi, fu prevista una costruzione di altezza m. 4, lunghezza m. 95 e carreggiata di m. 6, con un costo approssimativo di Lire 120.000.

Venne realizzato molti anni dopo, terminato nel 1932, sotto la direzione del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista), dall'Impresa Magnani-Bessanini, costando complessivamente Lire 350.000 e chiamato “Ponte du Cunettun”, poiché in quel tratto il Torrente Merula era difficile da guadare, specialmente in inverno e nell’uso locale era assimilato ad una grande cunetta.

I gerarchi fascisti dell’epoca invitarono le autorità locali all’intitolazione all’ex Podestà fascista Tullio Musso, senza che la richiesta venisse ufficialmente accolta.

Nel 1933, fu realizzato il ponte “Fornace” più conosciuto come ponte di “Marino”, con manodopera prestata gratuitamente dagli abitanti della frazione Marino, sotto la direzione del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista) ed il costo complessivo dell’opera di Lire 35.000.

Nel 1934, con la collaborazione degli abitanti della località, fu costruito il ponte “Stampino” o ponte di “Nastasio”, con un costo complessivo di Lire 32.000.

Anche quest’opera fu realizzata sotto la direzione del P.N.F. (Partito Nazionale Fascista).

Tale ponte fu più volte danneggiato dalle piene del Torrente Merula (i danni più gravi li riportò durante l’alluvione del 1948), ma fu sempre riparato dai contadini della zona, fino agli anni cinquanta, quando, durante i lavori di arginamento del Torrente, fu completamente demolito.

y

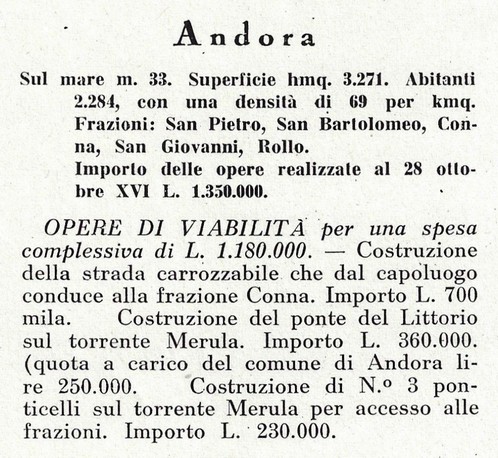

VIABILITA’ E TERRITORIO

SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Con la Delibera del Podestà n° 119 del 13 dicembre 1935 vengono convalidate le denominazioni delle Frazioni andoresi San Giovanni, San Pietro, San Bartolomeo, Rollo e Conna, già in uso da decenni e derivanti dall’antica suddivisione amministrativa in “quartieri”.

STRADA NAZIONALE AURELIA

Nel 1938, si adotta la modifica al tracciato della Strada Nazionale Aurelia, nel tratto denominato via Fontana che incrociava i binari della ferrovia completata alla fine del XIX Secolo.

Il progetto di variante a monte per l’eliminazione del passaggio a livello di Marina di Andora – via Fontana fu autorizzato dall'Azienda Autonoma Statale della Strada, sezione viabilità e prevedeva la realizzazione di un viadotto di 14 archi, 13 di mt. 6,90, e 1 di mt 13 di luce.

La costruzione, con progetto ulteriormente modificato, iniziò il 25 luglio 1942 e vennero costruiti tutti i piloni esclusi gli ultimi due, quelli inerenti alla strada provinciale ed alla ferrovia.

Finita la Seconda Guerra Mondiale, ripresero i lavori che terminarono nel 1953.

Il progetto originale prevedeva anche l’allargamento del ponte sul torrente Merula ed il progetto era finanziato dal Ministero della Guerra, il quale aveva fatto prevedere che nelle fondazioni di tutti i piloni doveva essere inserito un tubo in cemento e amianto, idoneo a contenere una carica esplosiva, e quindi, in caso di necessità belliche, a farla brillare per distruggere il viadotto.

STRADA DI CONNA

La viabilità che dalla zona pianeggiante della vallata saliva ai nuclei edificati della Frazione Conna era dipendente dalla presenza di antiche strade vicinali, delle sorte di mulattiere, che si inerpicavano sui versanti collinari dalle borgate della Ferraia e di Duomo, attraversando uliveti e boschi.

La modernizzazione, legata all’utilizzo rivolto verso mezzi di trasporto di dimensioni crescenti, sebbene ancora in larga scala dipendenti dal traino animale, rendevano necessario pensare alla realizzazione di un percorso viario più agevole e diretto, che garantisse e consentisse una più comoda viabilità e collegamento con le borgate di Conna e dei Garassini.

Le diatribe storiche tra famiglie contadine del luogo e all’interno delle stesse, portavano sempre a lunghe discussioni, condite da dispetti, opposizioni e ripicche che condizionavano la riuscita di un potenziale progetto.

Anche per queste motivazioni, alcuni esponenti locali, inseriti nel contesto sociale interessato, cercarono di incrociare la limitata disponibilità degli abitanti strettamente locale con le possibilità rappresentate dalla presenza amministrativa delle cariche operanti e facenti parte del P.N.F., portando ad una sorta di proposta e mediazione che indussero a comprendere l’importanza ed i vantaggi dell’opera da realizzare, inducendo ed invogliando i vari proprietari terrieri a consentire reciproche cessioni necessarie alla realizzazione di un tracciato stradale comune, il quale avrebbe consentito di poter raggiungere nuclei edificati e possedimenti agricoli con maggiore sicurezza nella percorrenza e minore dispendio di fatica e difficoltà.

La presenza e la partecipazione più o meno attiva della supervisione da parte degli ambienti fascisti portò a raggiungimento dell’obbiettivo, ma anche all’appropriarsi di ogni merito principale, deviando la paternità dell’operato e della riuscita dalla effettiva forma collaborativa di interi nuclei famigliari, andando ad identificare come promotore ed affidando la gloria dell’operato alla figura di Paolo Cavassa, quale meritevole appartenente fascista locale.

y

INTERVENTI TERRITORIALI

SEDE DEL P.N.F.

Nel periodo tra le due guerre mondiali la sede comunale risiedeva nella Casa Municipale di Molino Nuovo, dove vi era stata trasferita dalla Borgata Metta alla fine del 1878.

Caserma dei Carabinieri a Molino Nuovo

Sempre nella Borgata di Molino Nuovo erano stanziate la Caserma dei Carabinieri (che sarà spostata a fine degli anni ’30 del Novecento nel nuovo edificio in Strada della Stazione) e la sede del P.N.F., originariamente al piano terra di un fabbricato a fianco all’officina dello “stagnìn” Frau, per essere trasferita a Villa Musso nel 1936 e nel 1937 presso la casa Trevia, dove resterà sino alla fine del periodo fascista.

y

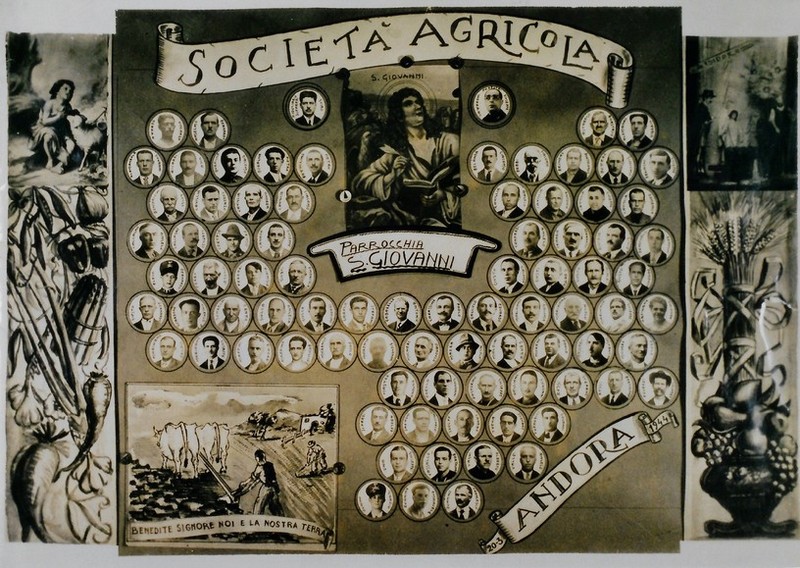

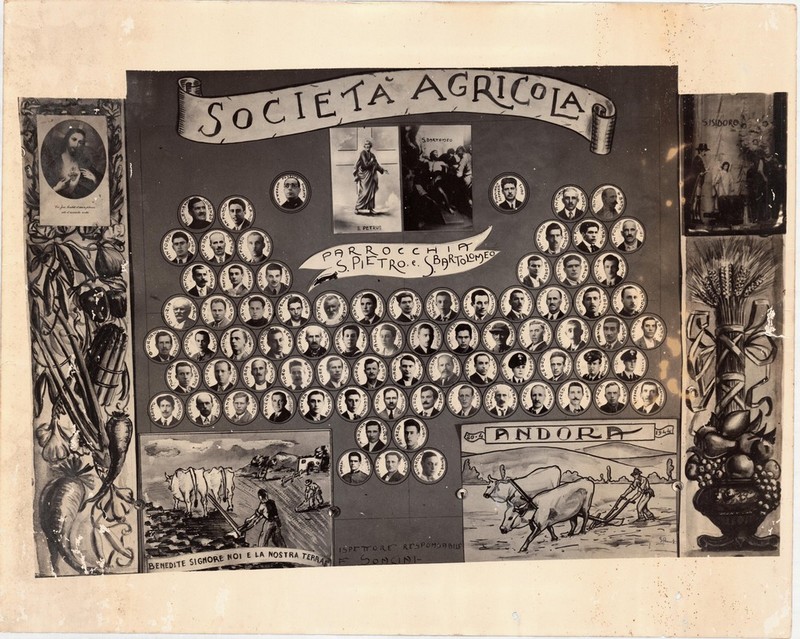

SOCIETÀ AGRICOLA

Nel 1912 venne fondata la Società Agricola, che nei decenni raccoglierà l'adesione e la reciproca tutela dei vari "contadini" andoresi, ampliandosi al punto di essere formata da più gruppi distinti per quartiere/parrocchia, nonché completamente “ristrutturata” in epoca e per direttive fasciste.

y

MONUMENTO AI CADUTI

In località Molino Nuovo, a ponente del Merula e limitrofo al ponte che collega la borgata di Molino Nuovo con la Strada Provinciale n° 13 “Valmerula”, fu realizzato, negli anni ’20 del Novecento, il Monumento ai Caduti, su un’area donata al Comune dall’andorese Giacomo Trevia in memoria del figlio Filippo, deceduto in guerra nel 1917.

Tale monumento, a seguito di una piena del Merula, diventò pericolante, tanto da doverne prevedere la completa demolizione.

y

CHIESA DEI SANTI GIACOMO E FILIPPO

Negli anni ’30 si rende necessario un intervento di rifacimento del tetto di copertura della Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo e per tale intervento viene incaricato della progettazione e gestione uno Studio Artistico di Bergamo, mentre le ditte esecutrici, in rigorosa attuazione delle disposizioni del periodo saranno individuate in soggetti possibilmente “locali”.

La gestione dello studio lombardo si rivela assolutamente inadeguata e pessima, andando a creare un esagerato contenzioso economico tra i vari Ministeri, Soprintendenza, Comune. Parrocchia, Curia, ditte esecutrici, tanto da portare a forzate rinunce su parte di compensi spettanti per opere già eseguite e parzialmente ultimate.

La situazione complessiva trova soluzione grazie all’intervento dell’amministrazione fascista locale, nella persona del Commissario Prefettizio Giuseppe Vatterone, il quale si adopera impegnando il Comune per la concessione di un cospicuo contributo straordinario, secondo le disponibilità finanziarie amministrative, al fine di perseguire l’appianamento degli insoluti con i creditori ed adoperandosi per integrare tale somma, tramite concessioni ed interessamento personali dei funzionari del Partito Nazionale Fascista.

Dopo Vatterone, il suo successore nella carica, Raffaele Morro, e il Podestà Tullio Musso, perseguiranno tale comportamento tra le conoscenze gerarchiche fasciste per portare a compimento “agevolazioni” amministrative, le quali consentiranno di ottenere finanziamenti e realizzare fino alla conclusione importanti opere “pubbliche” di “alto interesse comune”.

y

DOCUMENTI E CURIOSITA’ DI EPOCA FASCISTA

Con l’approssimarsi del nuovo periodo bellico che confluirà nella Seconda Guerra Mondiale, saranno attuate numerose iniziative di restrizione e di propaganda che limiteranno l’uso di alcuni prodotti e materiali, al fine di riservarli in via esclusiva ai fini militari o propedeutici alle manovre che interesseranno il conflitto armato.

Partono così iniziative “pubbliche” di promozione di produzioni locali (uva) e raccolta della lana, che saranno caratterizzate da giornate dedicate (anche a titolo nazionale), durante le quali saranno impegnati nel corretto svolgimento membri di famiglie locali e spesso giovani imparentati con figure associate al regime fascista.

Tra i prodotti che cominciano a scarseggiare ci sono anche i carburanti, sebbene i veicoli a motore non siano ancora di uso estesamente comune.

Accade, quindi, che la “corriera du Grillu”, ovvero il servizio di trasporto intercomunale tra Andora e Stellanello gestito da Angelo Galleano si trovi nella condizione di dover utilizzare carburanti alternativi per la conduzione del veicolo a motore che effettua il servizio di trasporto.

L’OM-469 viene così dotato di una alimentazione alternativa, per mezzo dell’installazione di due bombole a metano, che sono sistemate sotto al veicolo, simmetricamente rispetto alle ruote posteriori dello stesso.

Tra le attività propedeutiche alla guerra e alla vita militare viene dedicata attenzione alla formazione culturale scolastica, prediligendo un linguaggio mirato a porre in evidenza comportamenti di coraggio ed eroici, strettamente patriottici, con grande attenzione all’uso di vocaboli esclusivamente nazionali.

Vengono attuati programmi ginnici, possibilmente in spazi aperti, dedicati alla gioventù, affinchè cresca sana e robusta e prevalentemente sono distinte le attività fisico-personali tra maschi (“Balilla”) e femmine (“Giovani italiane”), dedicando ai primi ciò che può caratterizzare una figura socialmente dominante ed alle seconde la figura di perno all’interno di un ambito famigliare.

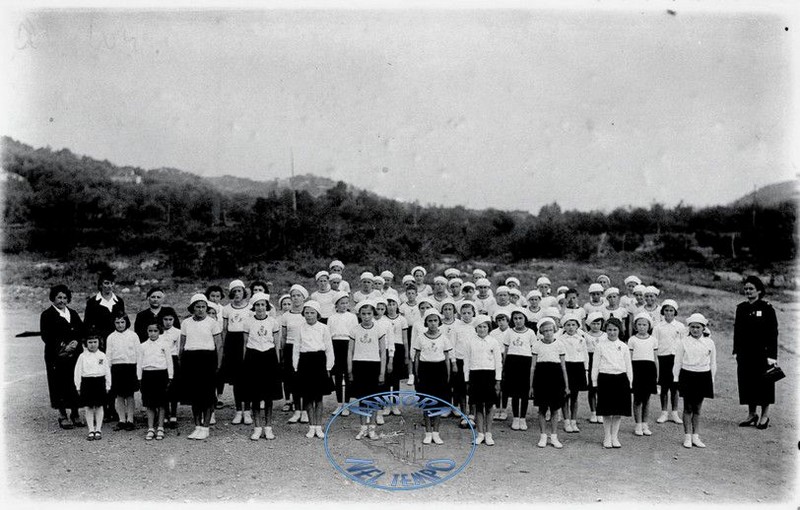

Nelle tre foto, esercitazioni ginniche all'aperto, presso il campo sportivo di Molino Nuovo.

Si riconoscono sulle pendici collinari di sfondo le case della borgata Marino.

Sul litorale costiero vengono organizzate esercitazioni di tiro contraereo, addestramenti attuati su sagome lignee a varie distanze dalla costa, in parte realizzate per l’occasione e su commissione dai cantieri navali locali con materiali di scarto delle lavorazioni legate alla creazione di scafi: il tutto sotto le attenzioni compiaciute degli esponenti locali del P.N.F..

y

I CIMITERI

y

Le mappe del catasto napoleonico, riferite all’inizio dell’Ottocento, testimoniano che sul territorio comunale non esistevano ancora i cimiteri.

Le sepolture avvenivano nelle cripte o sotterranei degli edifici religiosi, ma verosimilmente anche in aree – campi, in tutto simili al concetto di cimitero e probabilmente corrispondenti a quelli che saranno i futuri “camposanti”, solitamente nelle vicinanze degli edifici religiosi principali, ovvero delle Chiese Parrocchiali.

Nei ricordi delle generazioni passate, si tramandavano dei detti collegati ai luoghi di sepoltura, che riprendevano antiche denominazioni locali dimenticate nel tempo: per indicare il luogo da raggiungere alla fine della propria esistenza terrena, a San Giovanni si usava dire “andò in tu Ciàn de l’ursu” (Piano dell’orso, che è il luogo dove sorge l’attuale cimitero di San Giovanni), mentre a Rollo il luogo era denominato “Varè” (anche in questo caso la posizione corrisponde a quella dell’attuale cimitero di Rollo).

Con Decreto dell’Eccellentissimo Real Senato di Genova datato 25 febbraio 1833, si definisce l’obbligo di costruire un cimitero per ogni Chiesa Parrocchiale.

Prendono così ufficialmente forma i cimiteri che oggi conosciamo, ampliati nel tempo secondo le esigenze legate all’incremento demografico della popolazione residente e non, localizzati nelle cinque ubicazioni di Rollo, San Giovanni, San Pietro, Conna, San Bartolomeo.

y

CIMITERO DI ROLLO

[image:image-0]

In blu, la sagoma del cimitero originario; in rosso, la sagoma del cimitero attuale

Estratto foto aerea da GoogleEarth in sovrapposizione con mappa catastale d'impianto

[image:image-1]

y

CIMITERO DI SAN GIOVANNI

[image:image-2]

In blu, la sagoma del cimitero originario; in rosso, la sagoma del cimitero attuale

Estratto foto aerea da GoogleEarth in sovrapposizione con mappa catastale d'impianto

[image:image-3]

y

CIMITERO DI SAN PIETRO

[image:image-4]

In blu, la sagoma del cimitero originario; in rosso, la sagoma del cimitero attuale

Estratto foto aerea da GoogleEarth in sovrapposizione con mappa catastale d'impianto

[image:image-5]

y

CIMITERO DI CONNA

[image:image-6]

In blu, la sagoma del cimitero originario; in rosso, la sagoma del cimitero attuale

Estratto foto aerea da GoogleEarth in sovrapposizione con mappa catastale d'impianto

[image:image-7]

y

CIMITERO DI SAN BARTOLOMEO

[image:image-8]

In blu, la sagoma del cimitero originario; in rosso, la sagoma del cimitero attuale

Estratto foto aerea da GoogleEarth in sovrapposizione con mappa catastale d'impianto

[image:image-9]

y

LA FORNACE

y

[image:image-0]

Al centro della foto, la "sotta", antica cava di argilla poco lontana dalla sponda del Torrente Merula

A Levante del corso del Torrente Merula, circa a metà nel tratto tra il ponte "dei Prevètti" e quello sulla Strada Nazionale Aurelia, ancora negli anni '60 del Novecento si ricorda la presenza di una zona paludosa, comunemente denominata "a sotta".

La "sotta" era la testimonianza di ciò che restava di una depressione creatasi a seguito dello sfruttamento quale cava di argilla, utilizzata per la fabbricazione di laterizi da parte di almeno una delle "fornaci" che hanno trovato sviluppo all'interno del territorio andorese.

Questo tipo di "industrie", utili a fornire un materiale da costruzione, appunto il laterizio, di derivazione naturale e locale che andava ad aggiungersi agli altri materiali tipici del posto quali il legname e la pietra.

Sul suolo andorese, in base ai ricordi ed ai toponimi presenti, risulterebbero essere state attive almeno due "fornaci": una, documentata, avrebbe avuto ubicazione nella zona della Marina, mentre per l'altra (o forse due diverse?), le scarne informazioni tramandate ne farebbero ipotizzare la posizione probabilmente nei dintorni tra Stampino e Molino Nuovo, ma anche in zona San Bartolomeo, nella località Divizi, seppure senza alcun riscontro preciso formale.

La "fornace" della Marina ha costituito, sebbene per un breve periodo, un riferimento economico produttivo di rilievo per l'epoca.

Giovanni Soleri, di Taggia, padrino del Marchese Marco Maglioni, aveva già un figlio da un precedente matrimonio quando giunge ad Andora a fine '800 e sposa una Tagliaferro; dal matrimonio nascono almeno 6 figli e in Andora acquista dei terreni dal Marchese Maglioni.

Uno dei figli, Marco, sarà soprannominato "il burrasca" a causa del carattere rissoso che lo portava a girare per il paese armato di doppietta, che diventerà elettricista.

Soleri apre la "fornace" alla fine dell'800, in prossimità dell'odierno Condominio "Cinzia", tra le attuali vie Rattalino - Dante Alighieri - Amerigo Vespucci.

L'insediamento produttivo utilizzerà l'estrazione della materia prima prelevata dalla zona della "sotta" e cesserà la propria attività nei primissimi decenni del Novecento.

y

LA GROTTA DEI COLOMBI

y

[image:image-0]

Fino agli anni '60 del secolo scorso, in prossimità del confine tra Cervo ed Andora, al livello del mare esisteva una cavità naturale chiamata la “Grotta dei Colombi”, la quale scomparve a causa di una frana.

A breve distanza dalla riva, in pieno mare, si trovava una polla d'acqua dolce che ribolliva in mezzo all'acqua salata circostante ed era punto di sosta e ristoro per i vari pescatori che frequentavano quel tratto marino.

Secondo i ricordi di alcuni vecchi abitanti andoresi, appoggiando l'orecchio a terra in alcuni punti della collina di Rollo, si poteva udire lo scorrimento di un corso d'acqua sotterraneo.

Con i lavori di trivellazione delle gallerie autostradali e successiva costruzione del viadotto dell'Autostrada dei Fiori Genova-Ventimiglia, fu rinvenuto un corso d'acqua che rallentò per un lungo periodo i lavori, durante i quali tale presenza idrica fu deviata senza incanalarla.

Come diretta conseguenza, sparì la polla di acqua dolce che sfociava in pieno mare, nel luogo davanti a quella che era stata la “Grotta dei Colombi.

y

ISTITUTO SUORE SORELLE DI SANT'EUSEBIO

y

Nel 1932 alcune suore figlie di San Eusebio, si trasferiscono, dalla casa madre di Vercelli, ad Andora, chiamate dai Padri Lateranensi, per prestare la loro opera nel seminario di Santa Matilde.

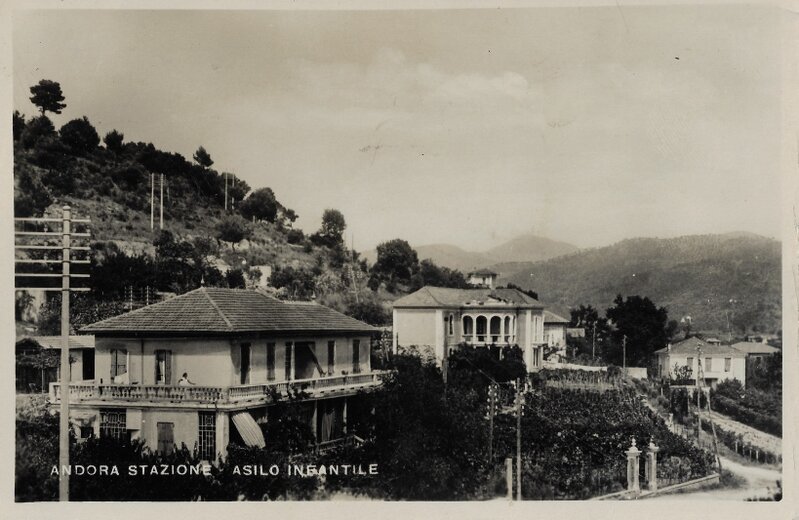

Nel 1934, su invito dell’Amministrazione Comunale di allora, la madre fondatrice, Suor Eusebia Arrigoni, acquista una piccola casa ai piedi della collina del Poggio, circondata da molto terreno, e apre una scuola materna per i bambini bisognosi del Paese.

Negli anni sessanta la casa venne demolita e fu costruito il moderno edificio che poteva ospitare un grande numero di bambini, disponendo anche di 54 posti letto per persone anziane.

y

LA CASERMA DEI CARABINIERI

y

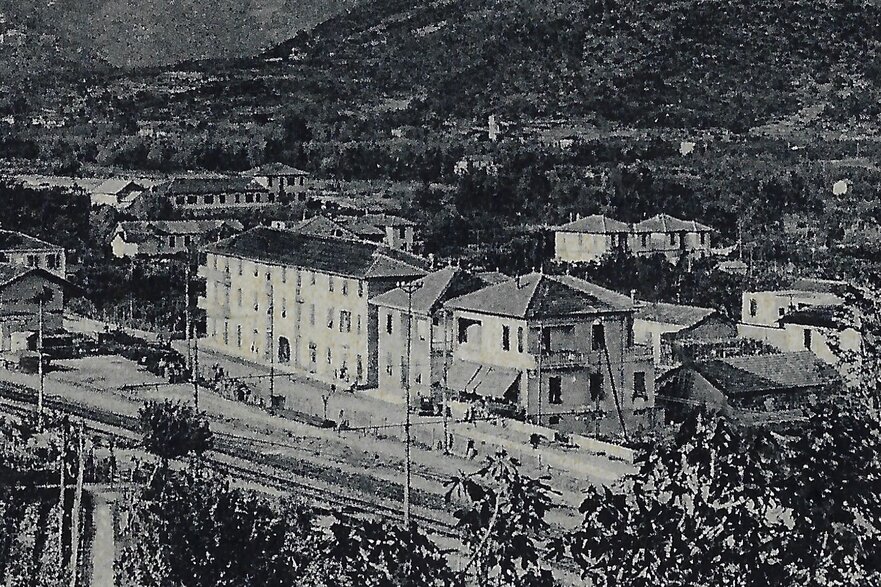

Caserma di Molino Nuovo - Fine anni '20 del Novecento

Foto Collezione Marino Vezzaro - Andora

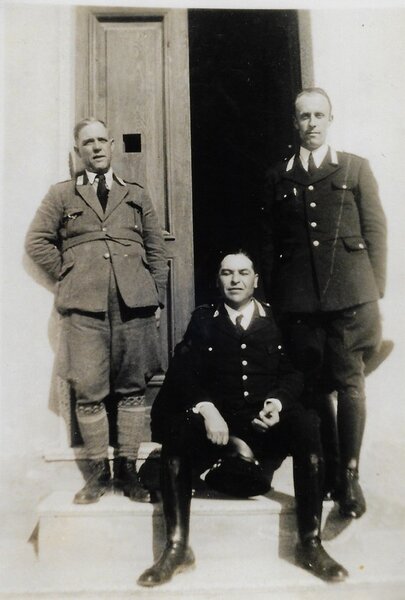

Foto Collezione Marino Vezzaro - Andora

Nella foto di gruppo realizzata davanti alla vecchia Caserma di Molino Nuovo alla fine degli anni '20 del secolo scorso, è presente in prima fila (la terza persona seduta da sinistra) Angelo Tessitore, papà di Amelia (moglie di Angioletto Siccardi).

y

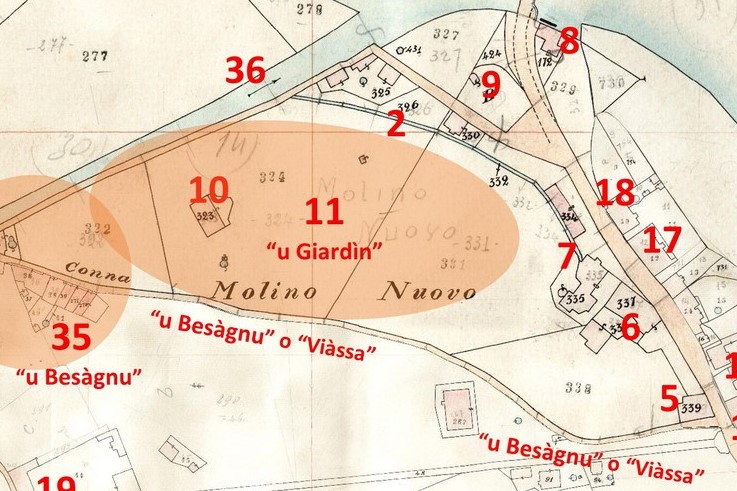

La caserma dei Carabinieri era anticamente ubicata ai piedi della Borgata Duono, nella Borgata ni Molino Nuovo di recente formazione, in prossimità della strada chiamata "u Besàgnu" o ""Viàssa", nella zona localmente nota come "u Giardìn".

L'edificio, una volta spostata la Caserma in altra sede, diventerà proprietà di un Maglione di Laigueglia.

L'antica Caserma dei Carabinieri è sopra indicata con il numero 10

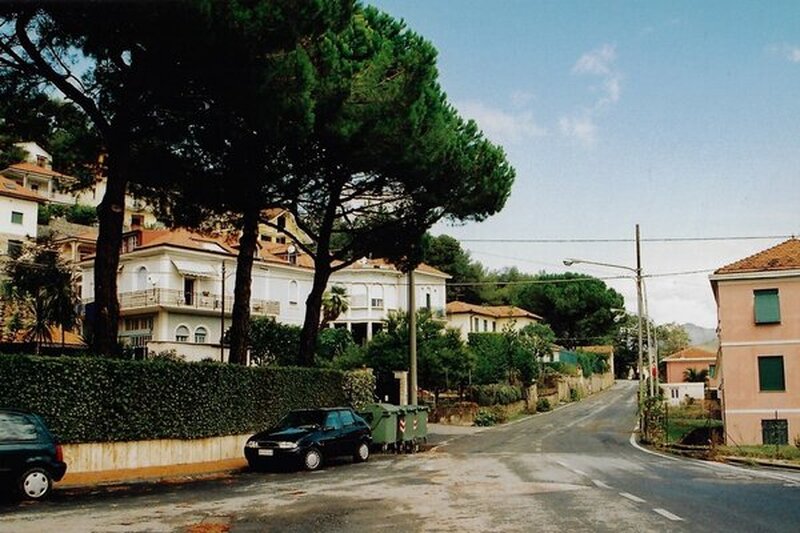

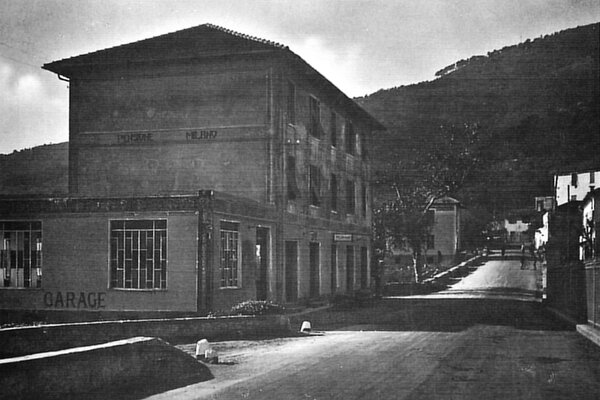

Da Molino Nuovo la sede viene spostata, alla fine degli anni '30 del Novencento, in via Carminati, nell'edificio di recente costruzione a fianco alla rivendita Trevia.

Foto del 1941: in centro la Caserma dei Carabinieri e a destra (con le tende) la rivendita Trevia.

Caserma Carabinieri - Anno 1943

In epoca recente, negli ultimi decenni del Novecento, la sede viene ulteriormente spostata nell'attuale posizione, nel fabbricato in via Fontana che fu Pensione Mondovì, Albergo Torino, Albergo Milano e parte della Colonia I.N.A.M.

Fabbricato attuale sede della Caserma dei Carabinieri all'epoca in cui era Albergo Milano nella prima metà del Novecento

y

LA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA

y

Intorno agli anni '30 del Novecento, la Caserma della Guardia di Finanza aveva sede nel fabbricato sulla Strada Nazionale Aurelia, localmente conosciuto come "a cà rùssa" (la casa rossa, circa in corrispondenza dell'attuale Hotel Moresco).

Foto del 1957

Nel 1957 la sede viene spostata presso il Palazzo Ciccione in prossimità della piazza della Stazione (odierna via Carminati, intitolazione che all'epoca non è stata ancora attribuita e lo sarà nel 1961; per gli andoresi è la via della Stazione), nello stesso edificio dove si trova anche il Commercialista Roberto Risso.

E in via Carminati sarà ubicata anche per un periodo nei locali, al primo piano, sopra la negozio di scarpe di Risso "Gè" Angelo.

Palazzo Ciccione

Nel periodo seguente la sede della Caserma della Guardia di Finanza sarà spostata per breve tempo in via Aurelia, nel fabbricato che sarà successivamente sede degli uffici del Notaio Savastano.

Un ulteriore spostamento la porterà in un edificio di via del Poggio, dove resterà fino alla chiusura definitiva negli anni '90 del Novecento.

y

NOCETO

y

Noceto è stata a lungo una denominazione che ha caratterizzato un'ampia zona della piana andorese più verso mare, circa tra il ponte ferroviario e l'antica strada Comunale di Mezzacqua (misto odierno tra via C. Colombo e via Rattalino), nella parte più addossata alla zona collinare verso Levante.

Il nome di Noceto era anche attribuito all’attuale via San Lazzaro, nel tratto tra via Colombo e lo stesso ponte ferroviario, ma con una anomala estensione anche nella parte di via San Damiano ai piedi del Villaggio Ca' Bianca (fino agli anni '60).

L'origine era riconosciuta con le "Case Noceto", più nota come la "torretta", antico edificio già presente in epoca napoleonica e indicato sulle mappe del Catasto Napoleonico con caratteristiche che farebbero pensare ad un frantoio, essendo lo stesso collegato ad una antica rete idrica molto articolata, equiparabile alle strutture tipiche dei frantoi/gumbi presenti nell'entroterra andorese.

Foto sopra: la "Torretta" alla fine del Novecento

La "Torretta" oggi

y

L'ANTICO SARCOFAGO

y

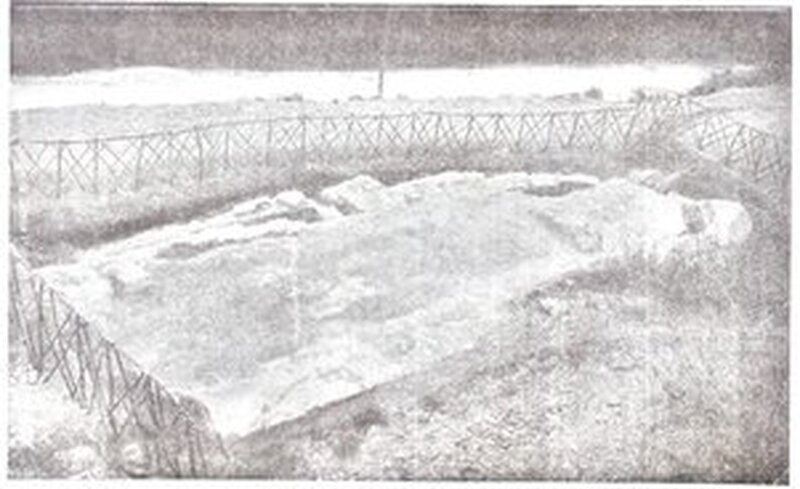

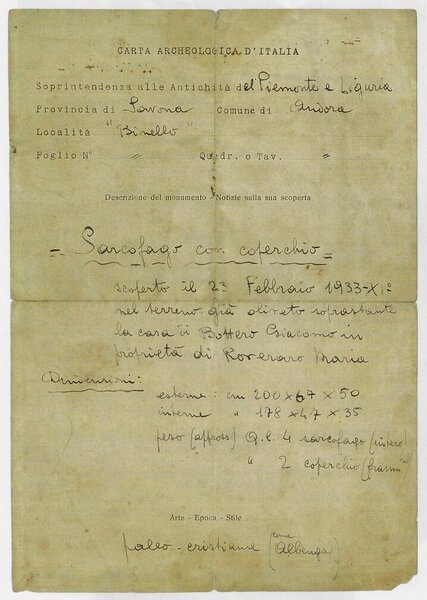

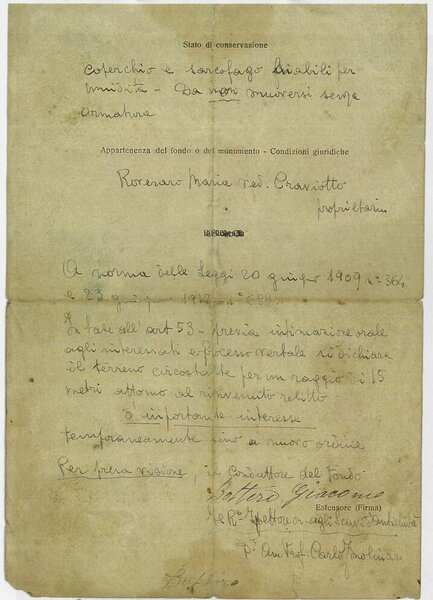

Dall'estratto "Andora: Sarcofago di tarda età romana" di Nino Lamboglia, pubblicato sul Bollettino della Società Storico - Archeologica Ingauna e Intemelia, A. I, 1934, n. 1 - 2, pp. 66 - 70:

"Andora. - Il 23 febbraio 1933 - XI, in località Binello presso la Marina d’Andora, sulle ultime pendici occidentali di capo Mele, il colono Giacomo Bottero mise in luce, durante lavori agricoli per l’impianto di una carciofaia, un sarcofago monolitico con coperchio a tettuccio, scavato assai rozzamente in un blocco di conglomerato calcareo finalese.

Esso giaceva alla profondità di circa m. 1,30 dal suolo attuale; il coperchio, la cui estremità superiore era a poco più di 50 cm. di profondità, fu inavvertitamente spezzato all'inizio dello scavo, e solo in parte fu possibile ricomporlo. Dentro il sarcofago erano resti umani appartenenti a diversi individui: si riconobbero avanzi di almeno 6 crani. Altri frammenti ossei furono rinvenuti sparsi nel suolo immediatamente vicino; ciò proverebbe, in relazione col fatto che uno degli angoli del coperchio risulta spezzato per rottura antica, che la tomba era già stata manomessa.

Il sarcofago, anepigrafe, misura esternamente m. 2 in lunghezza e m. 0.75 in larghezza; l’altezza compreso il coperchio, è di 75 cm. È del tipo (caratterizzato dal coperchio a tettuccio con acroteri agl’angoli e dall’uso della pietra del Finale) già noto attraverso vari altri esemplari della Liguria: sei identici già se ne conservano nel Civico Museo Ingauno ad Albenga; altri ne esistono a Noli, a fianco della chiesa di S. Paragorio; uno si conserva persino alla Spezia, nel Civico Museo. La rozzezza della lavorazione, la destinazione stessa all’interramento riportano ad epoca di decadenza e probabilmente di insicurezza pei resti degli estinti: il V o VI secolo, se non addirittura l’alto medioevo (1 ). In tutti si raccolsero resti umani appartenenti a più individui, sicché pare che la destinazione ad ossario sia originaria, non frutto di posteriore riutilizzazione: anche questa caratteristica riporta ai secoli del profondo medio evo e dell’età paleocristiana.

Accanto al sarcofago furono raccolti frammenti di vari tegoloni romani a margini rialzati privi di bollo, tra cui due ricomponibili, di embrici ed altri fittili: anche questo materiale appartenente forse ad una tomba manomessa e distrutta.

Ad eguale profondità e a qualche metro di distanza venne in luce successivamente, durante la prosecuzione dei lavori agricoli, un centurionale di Costanzo Gallo, coniato a SER(dica) (Dacia).

Tutto il materiale rinvenuto fu donato dalla proprietaria del fondo Maria Roveraro ved. Craviotto, consenziente la R. Sovraintendenza alle Antichità, al Civico Museo Ingauno di Albenga. Il sarcofago, ridotto in pezzi per l’imperizia di chi lo estrasse dallo scavo e per le peripezie subite prima che venisse deciso il suo trasferimento ad Albenga, fu dovuto ricomporre con molta fatica, non coronata totalmente da successo, a cura della direzione del Museo".

(1) Per più ampie notizie generali al riguardo cfr. ora il mio studio Per l'archeologia di Albingaunum, in «Coll. Stor. Archeol. d. Lig. Occ.d.», 101), 1934, N. S., vol. I, p.

Il terreno denominato Binello - Foto anni '90

y

LA RESISTENZA

y

Casa Bertè

Nella Valle del Merula, i primi aspetti di una organizzazione delle bande partigiane si ebbero quando quella di Felice Cascione, nel dicembre 1943, dalla località Magaietto (Comune di Diano Castello), si trasferì nella località detta “Passu du Beu”, nel Comune di Stellanello, attraversando il Passo della Colla (zona del Pizzo d’Evigno).

Alcuni giovani della zona di Andora, dopo l’8 settembre, avevano manifestato l’intenzione di raggiungere le prime improvvisate bande partigiane che si stavano organizzando in montagna, in parte per non essere obbligati a confluire nell’esercito della Repubblica Sociale, che era stata costituita al Nord con a capo Benito Mussolini, dopo che costui era stato liberato dai Tedeschi dalla prigione del Gran Sasso su ordine di Hitler.

Durante l'inverno 1943 – 1944, queste bande nella maggioranza si sciolsero, in attesa di una vera organizzazione, che si attuò nella primavera del 1944, con l'intervento di vecchi antifascisti che avevano sperimentato le galere del Regime.

Dopo che Felice Cascione cadde in combattimento il 27 gennaio 1944, vi fu uno sbandamento generale, fatto che subito si arrestò quando comparvero delle bande ben organizzate: tra le altre la “Volante”, comandata da Silvio Bonfante (Cion) e la Volantina comandata da Massimo Gismondi (Mancen), bande che, inizialmente, operavano nella Valle del Merula e che nel luglio successivo confluirono nella 1a Brigata “Silvano Belgrano”, dopo che venne costituita la 2a Divisione d’assalto Garibaldi “Felice Cascione”.

Silvio Bonfante "Cion"

Il 10 giugno 1944, avviene il primo rimarchevole e drammatico episodio della guerra partigiana nella Valle del Merula.

In località Rossi, una squadra del Distaccamento della “Volante” di Cion obbliga quattordici militi fascisti ad arrendersi: sono catturati, disarmati e puniti perché da qualche tempo rendevano precaria la vita alla popolazione con soprusi e ruberie.

Un tentativo nemico di rappresaglia fallito, non provoca conseguenze agli abitanti del luogo.

Si hanno intanto le prime perdite partigiane: Matteo Canale, nato a Stellanello nel 1928, incaricato di svolgere attività di collegamento tra le formazioni partigiane (ormai cresciute di numero), è catturato il 19 giugno successivo nella zona di San Lorenzo, nel corso del grande rastrellamento nazifascista culminato con la battaglia di Pizzo d’Evigno, dove il nemico si scontra con la “Volante” di Cion, formazione che aveva la base in Cian di Bellotto.

Il Canale, benché torturato, non rivela i nomi dei compagni, per cui viene fucilato nel medesimo giorno.

Uguale sorte subisce il parroco di Stellanello, sospettato dai Tedeschi di collaborazione con i partigiani; è catturato e seviziato perché si rifiuta di indicare l’ubicazione di alcune squadre partigiane; condotto presso il borgo di Molino del Fico, nella Valle di Cervo - San Bartolomeo, è fucilato presso il muro a secco di un oliveto.

È il primo religioso caduto della Resistenza nella 1a Zona Operativa Liguria.

I garibaldini della 1a Brigata sperimentano anche i primi attacchi contro il nemico sulle vie di comunicazione.

Nella terza decade di giugno, in un punto della Via Aurelia presso il borgo di Rollo, ad una squadra di dieci uomini (tra cui i partigiani Fiume, Leo, Ceno, Federico ed altri), comandata da Nino Agnese (Marco), si presenta l’occasione di catturare un camion di derrate alimentari destinate al Comando della marina militare tedesca di Loano.

I due ufficiali tedeschi che accompagnavano il carico vengono abbattuti da raffiche di mitra e le derrate comprendenti zucchero, farina, riso e sigarette, sono trasferite alla base partigiana di Cian di Bellotto.

Il 12 luglio 1944, con una magnifica azione, il Distaccamento “Volante” asporta quintali di derrate alimentari da un treno merci tedesco.

In particolare: il comandante Cion, informato dal capostazione di Andora della presenza in linea di un treno tedesco fermo nella stazione perché impossibilitato a muoversi a causa della ferrovia interrotta da bombardamenti aerei, decide di impossessarsi delle derrate stivate nei vagoni.

Su consiglio del comandante della 1a Brigata “Nino Siccardi” (Curto) si decide un sopralluogo per coordinare l’azione: Cion, Mancen e Germano, con alcuni uomini, circondano la stazione ferroviaria e sequestrato il personale ed il capostazione, i partigiani si vestono da ferrovieri.

Alle ore ventidue giunge un treno passeggeri, dalla parte della linea non interrotta, da cui scendono repubblichini, Tedeschi e molta gente.

Tutto si svolge regolarmente e ritornata la calma, vengono fatti affluire alla stazione alcuni carri per asportare le derrate.

Una parte di esse è trasferita a Stellanello e poi in Cian di Bellotto; l'altra è messa a disposizione della popolazione che se ne impossessa ed in poco tempo la fa sparire.

Il giorno successivo, il comando tedesco fa prelevare il Podestà di Andora, minacciandolo ed intimandogli di darsi da fare per ricuperare quanto asportato, ma il Podestà riesce a salvare la pelle e tutto finisce lì.

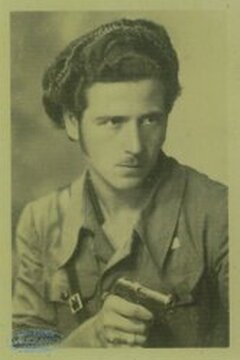

Altra perdita partigiana: Casimiro Briozzo, nato in Francia nel 1912, staffetta della 1a Brigata, catturato a Laigueglia il 20 agosto 1944, mentre per conto del Comitato di Liberazione Nazionale locale tratta con un soldato della Divisione fascista San Marco, Carlo Ferrari, al fine di organizzare la diserzione di un contingente della divisione stessa, di stanza ad Andora Marina, viene fucilato il giorno successivo sulla spiaggia della frazione Pigna, unitamente al milite contattato.

Casimiro Briozzo - A destra poco prima della fucilazione

Nella prima decade di agosto, la Divisione San Marco della Repubblica Sociale Italiana, addestrata in Germania, era stata scaglionata in copertura alla costa tra Varazze e Sanremo.

Dopo qualche tempo, circa trecento soldati della Divisione disertavano e raggiungevano, con armi e bagagli, le formazioni partigiane.

Uno degli episodi più notevoli verificatisi nella Valle di Andora, riguarda la fuga in montagna di molti soldati della San Marco: un grosso presidio era stato dislocato presso Molino Nuovo, consistente nella intera 12a Compagnia.

Il 15 settembre, dopo un abboccamento ed una trattativa di convinzione, il presidio si consegna ai partigiani della 1a Brigata: sono ottanta soldati che, con i loro equipaggiamenti, salgono in montagna. Tuttavia un sanmarchino riesce a sottrarsi all’esodo e corre ad informare il Comando fascista ubicato nel palazzo della Tenuta Stampino.

Lo stesso Comando, riuniti gli uomini disponibili e formata una colonna, con essa si mette in marcia velocemente con la speranza di agganciare i fuggitivi.

In parte vi riesce perché si scontra con i partigiani che erano rimasti di retroguardia per proteggere i disertori in marcia verso la montagna.

Purtroppo nello scontro cadono Antonio Terragno, Giovanni Molineri ed Elio Castellari; altri tre dello stesso gruppo di retroguardia, Franco Vaccari, Giacomo Bianchi e Giovanni Barale, presi prigionieri, saranno fucilati il 19 nel greto del torrente Merula.

Durante l’autunno nella Valle di Andora avvengono piccoli scontri di partigiani con i fascisti.

Il 13 novembre, partigiani del Distaccamento “A. Viani” riescono a prelevare quattordici apparecchi radio presso il Comando nazifascista e riconsegnarli ai legittimi proprietari.

Il 2 di dicembre successivo, i Tedeschi colpiscono con i mortai le frazioni di Borgosozzo e Armati, distruggendo alcuni casolari, già sedi di squadre della 1a Brigata.

Pagano però cara la loro azione, con cinque soldati morti ed alcuni feriti, in una imboscata sulla strada Stellanello – Andora, tesa dal Distaccamento d’assalto comandato da Franco Bianchi (Stalin).

Il 20 gennaio 1945, la Divisione nemica “Cacciatori degli Appennini” inizia un poderoso rastrellamento che durerà dieci giorni, coinvolgendo nell’azione le valli di Albenga, dell'Arroscia, del Lerrone, di Andora e di Diano.

Nelle prime ore del 26 gennaio, il Distaccamento “G. Catter”, riuscito a sottrarsi al rastrellamento, raggiunge la Cappella Soprana di Stellanello (Chiesa di “Santa Maria del bosco”).

Dopo breve riposo, gli uomini riprendono il cammino, ma quattro garibaldini, stremati dalla faticosa marcia, sono costretti a fermarsi in un casolare nei pressi di Vellego.

Non appena è acceso un piccolo fuoco, uno di loro vede a pochi passi una colonna nemica della divisione fascista: non c'è altra scelta, bisogna combattere per cercare di aprirsi un varco nel minacciato accerchiamento e simultaneamente i quattro garibaldini iniziano un fuoco intenso.

Il commissario Felice Scotto (Gapon), il caposquadra Bruno Amoretti, i partigiani Renzo Orbotti (Maret) e Franco Del Polito (Franco), combattendo con estremo coraggio, riescono a uccidere il tenente che è al comando del pattuglione, un sottufficiale e quattro soldati.

Per le perdite subite, il nemico disorientato si ritira, per cui i quattro partigiani riescono a sganciarsi. Purtroppo, il garibaldino Orbotti rimane gravemente ferito: sparando sul nemico le ultime cartucce, sebbene protetto dai compagni, viene nuovamente colpito da una raffica di mitra che lo uccide.

A metà marzo, i contadini di Testico e di Ginestro scavano un rifugio sotterraneo in località San Gregorio, nel quale si rifugia la missione inglese sbarcata a Bordighera il precedente 6 di gennaio.

Un sergente dell’esercito tedesco, Jacob Unkelbach (Antonio), che disertando si era aggregato al Distaccamento di Stalin, fugge e, raggiunti i suoi commilitoni, fa i nomi dei contadini che avevano scavato il rifugio.

Questi ultimi, circa una trentina, vengono rastrellati, condotti al passo di Testico e uccisi con raffiche di mitra.

Questo è l’episodio di sangue più tragico della Resistenza verificatosi a metà aprile 1945 nell'alta Valle del Merula.

Il 25 aprile 1945, giornata della Liberazione, i Distaccamenti delle Brigate 1a, 2a, 3a e 4a, che compongono la 4a Divisione d’assalto Garibaldi “Silvio Bonfante”, occupano le città costiere da Oneglia a Ceriale.

Il Distaccamento “F. De Marchi” della 3a Brigata viene messo di presidio ad Andora con la forza di una quarantina di uomini.

Nonostante queste drammatiche vicende, non deve essere dimenticato che i contadini ed i frantoiani della Valle del Merula diedero un enorme contributo in termini di alimenti e di olio per sostenere i Distaccamenti partigiani che operarono nella zona.

y

y

Nel 2024, in occasione della celebrazione annuale dedicata alla ricorrenza del 25 aprile – Anniversario della Liberazione – avviene la cerimonia di intitolazione dei "Giardini della Pace" per l’area pubblica localmente conosciuta come “Giardini della Statua della Liberta'”, tra via Clavesana, via San Lazzaro e via San Damiano.

E' presente, alla sua ultima partecipazione pubblica, il partigiano andorese Leopoldo Fassio, nome di battaglia "Leo", che verrà a mancare il 14 giugno.

Leopoldo Fassio "Leo", con la valigetta di Felice Cascione, che ha custodito per tanti anni

y

Paola Ordano

Enrico Barusso

Giuseppe Frau

Noris Faustelli "Lio" e Stalla a Casa Bertè

"LA CENSURA NEL PERIODO FASCISTA" - ALICE VASSALLO

<

>

TESI DI LAUREA

UNIVERSITA' DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

ANNO ACCADEMICO 2021/22

UNIVERSITA' DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE

ANNO ACCADEMICO 2021/22