ANDORA RICOSTRUITA

ANDORA RICOSTRUITA

ANDORA RICOSTRUITA

y

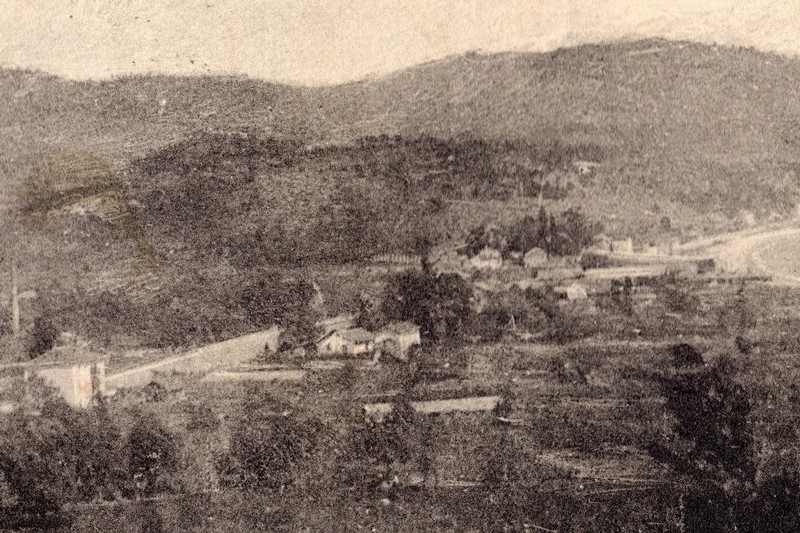

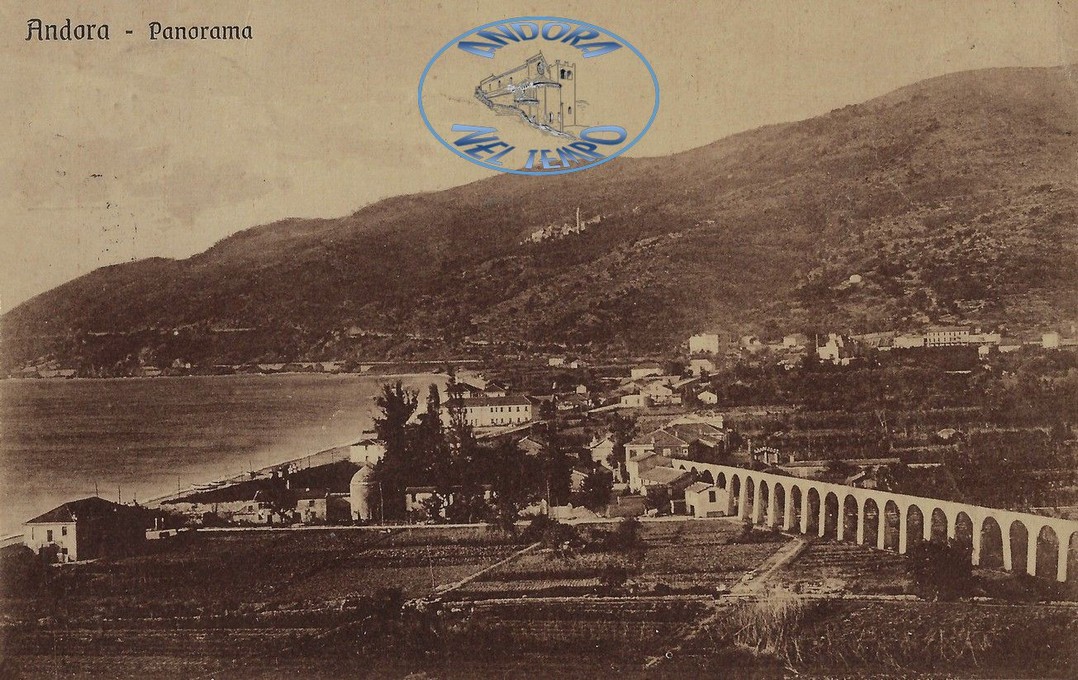

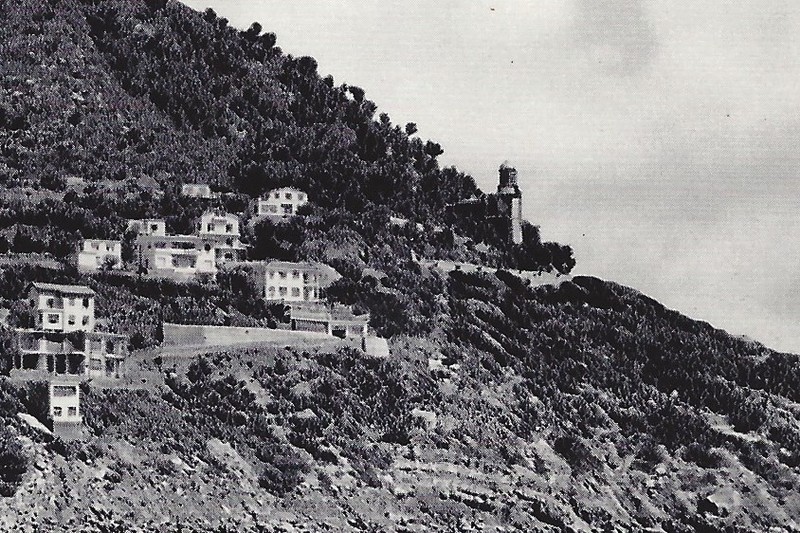

La foto con la veduta panoramica più antica di Andora - anno 1898

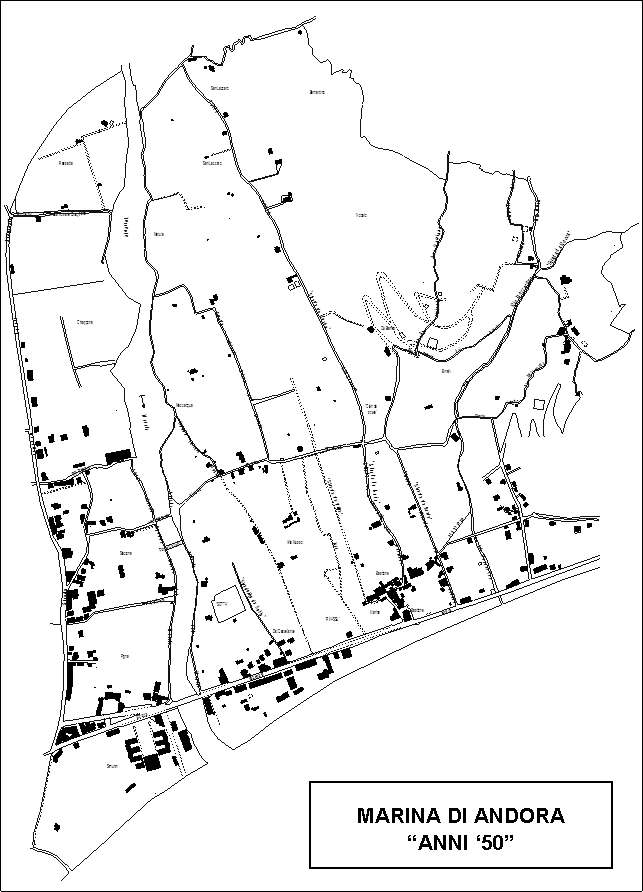

Partiamo dal periodo del secondo dopoguerra - anni '40.

Non esisteva ancora un vero e proprio nucleo cittadino.

Gli insediamenti abitati in posizione più litoranea sono riconducibili a piccoli gruppi di case (Marina e Pigna), in parte di antiche origini, mentre nell’interno della vallata i borghi principali sono pressochè il posizione a mezza costa sui declivi collinari (Rollo, Conna, Duomo) o su poggi (Castello) e crinali (Colla Micheri), mentre il centro cittadino è nell’interno a Molino Nuovo.

Tutti gli altri insediamenti sono attribuibili alle antiche borgate, di estensione variabile e disseminate per la vallata, prevalentemente ai piedi dei profili collinari.

Nella zona pianeggiante, alcuni piccoli agglomerati edificati si alternano con edifici isolati e sparsi, tipici dell’indirizzo rurale di un territorio segnato da campi e coltivazioni ai lati dell’alveo del Torrente Merula, che spesso crea inondazioni nei periodi di piena, lungo il suo percorso.

Molino Nuovo

La "Marina"

Il passare delle ore è scandito dalle campane delle Chiese Parrocchiali (San Giovanni Battista, Santissima Trinità a Rollo, Sant’Andrea a Conna, San Pietro, San Bartolomeo), le strade sono ancora sterrate (più per poco, perché le asfaltature incombono).

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

Il torrente Merula non è ancora arginato e, verso la foce, poco lontano dalla riva sinistra, permane una zona paludosa: “a sòtta”, quanto rimaneva di una cava di argilla (utilizzata tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento da una vicina fornace per la fabbricazione di laterizi) ed il ricordo dell’antica piana, prima della lunga e faticosa opera di risanamento di una valle malsana che aveva condizionato e caratterizzato gli insediamenti e la vita nell’intero territorio andorese.

Il Merula è invaso dai suoi variopinti e tipici oleandri, che in periodo di fioritura lo colorano a festa.

Ampi canneti segnano le sponde e si estendono localmente dei terreni coltivati limitrofi, nei quali si sfruttano le canne con vari usi per le tecniche agrarie praticate.

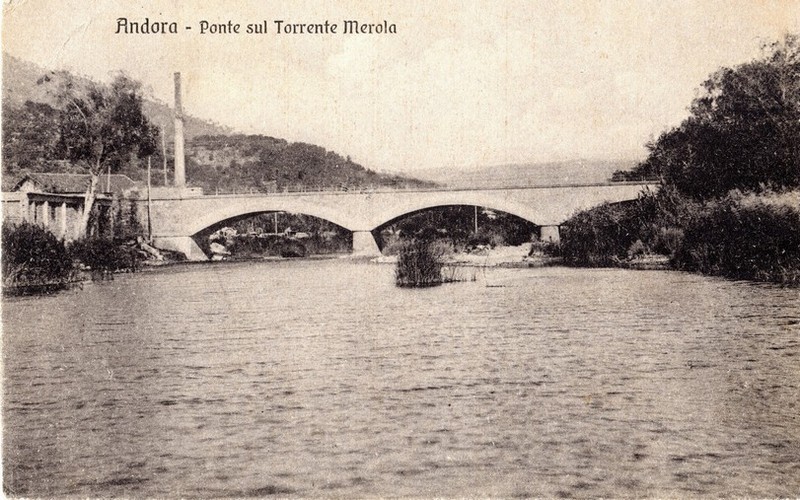

Gli attraversamenti dell’alveo sono ricondotti ai vari ponti presenti, la maggior parte dei quali è di relativa recente costruzione, ma esistono numerosi “guadi” di attraversamento che collegano direttamente la percorrenza tra i terreni coltivati che fronteggiano le opposte sponde torrentizie.

Foce del Torrente Merula con il ponte "Aurelia"

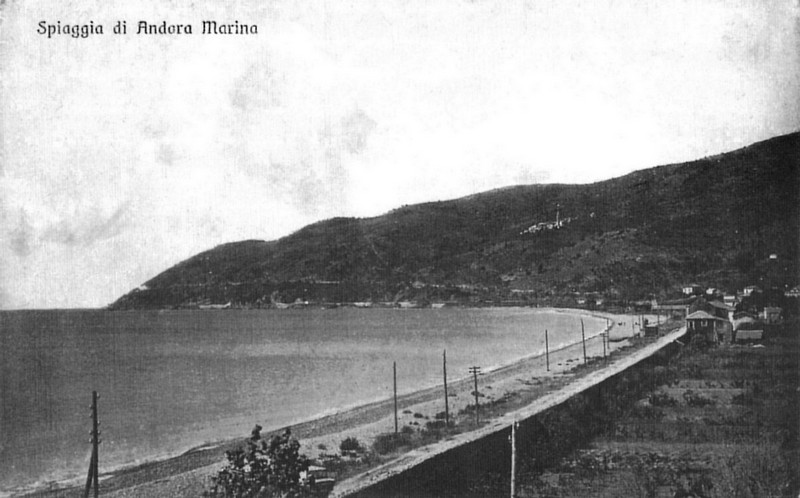

In prossimità del litorale, si organizzano i primi improvvisati stabilimenti balneari su una spiaggia ciottolosa, esistono ancora (più per poco tempo) i cantieri navali, ci sono le Colonie marine in piena attività e prendono forma gradualmente i primi campeggi: i precursori dell’attuale turismo stagionale.

La vecchia Strada Nazionale Aurelia

Un cantiere navale

Tra i campi passano dei canali di scolo, che in alcuni casi possono essere paragonati a veri e propri ruscelli (la “Dia” - sul percorso dell’attuale via Marco Polo e il “Beùn” - sul percorso dell’attuale via San Lazzaro, con deviazione in confluenza sulla vecchia Dia).

Il paesaggio rurale litoraneo abitato di Levante è scenograficamente interessato dalla presenza di un antico acquedotto arcato in pietra, che ricorda vagamente le costruzioni romane, anche se di epoca assolutamente recente, ed edificato solo a metà Ottocento per volere ed uso del Marchese Marco Maglioni.

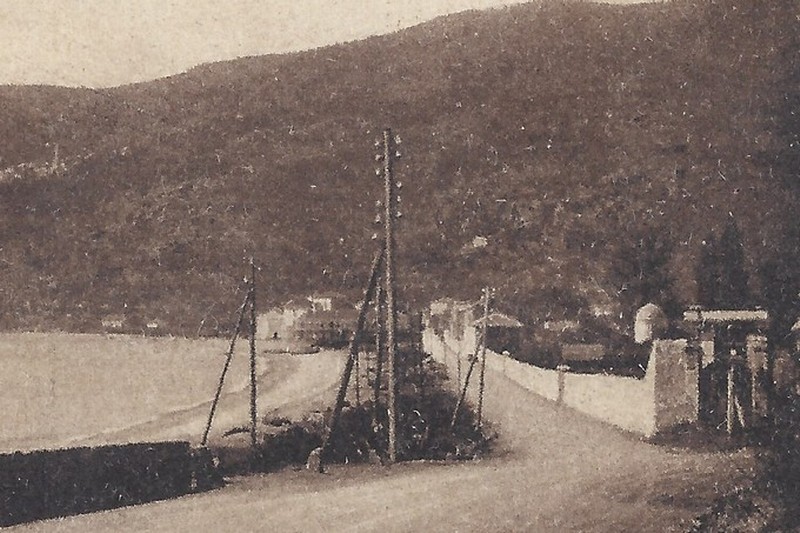

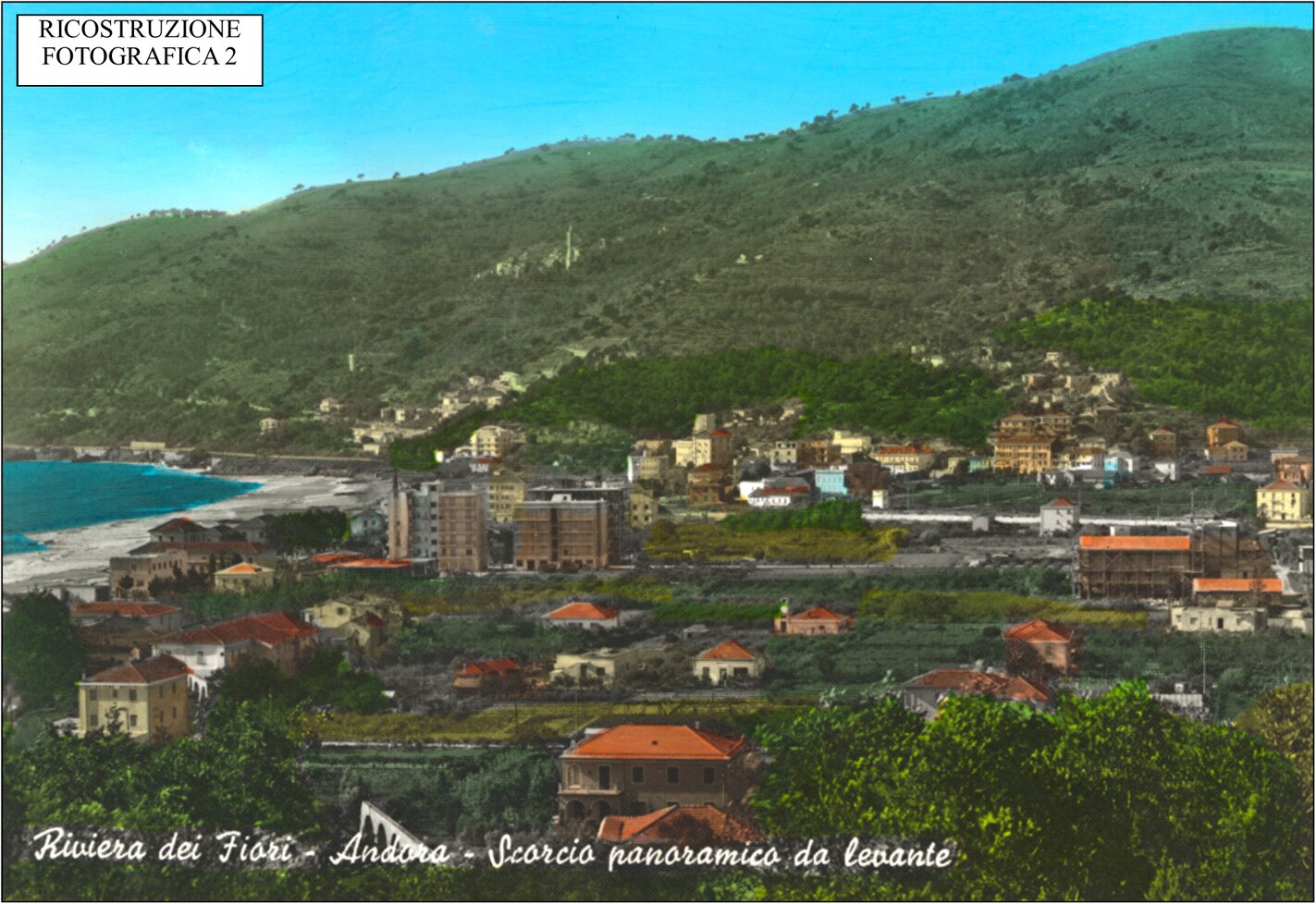

Veduta panoranica da Levante - fine anni '20 del Novecento

Le strade sono sterrate (più per poco) e percorse da biciclette e da carri trainati da animali: presto compaiono sempre più diffuse le macchine, i veicoli a motore in genere e le storiche “Vespa”.

La donna con l’ombrello bianco sarebbe Matilde Novaro (moglie del Marchese Giuseppe Maglioni) che tiene per mano la figlia Stefania

Scorcio panoramico sulla Strada Nazionale Aurelia, ripreso nei pressi di Villa Martinetto

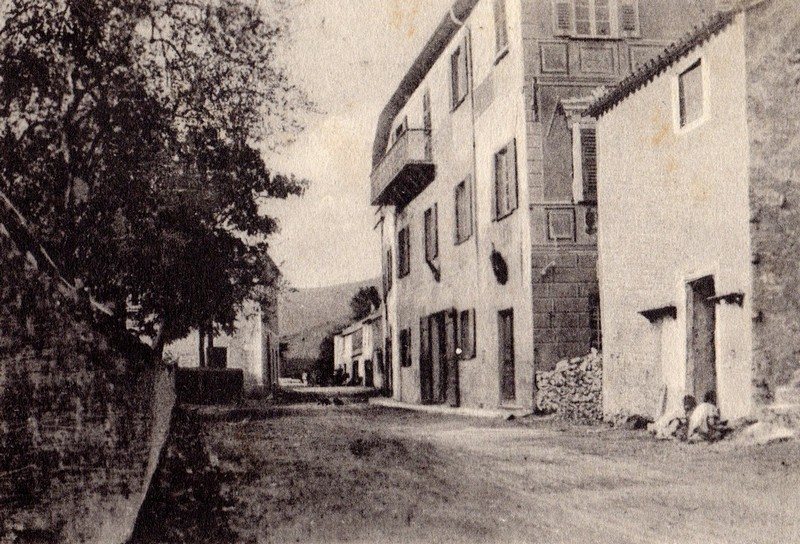

Via Fontana

I fabbricati sono pochi e sparsi, quasi sperduti in mezzo ai campi; ogni tanto si incontrano piccoli agglomerati urbani formanti sorte di “rioni” o “quartieri”.

Il gruppo delle case contadine (Perato, Degola, Vigo, Caviglia) attualmente su via Rattalino

Le case, soprattutto quelle isolate, sono per la maggior parte a uno o due piani fuori terra, comunemente senza piani o locali interrati, con forma planimetrica di solito o rettangolare o a “L” (quest’ultima spesso dovuta ad una derivazione per ampliamento successivo della struttura edificata originaria), posizionate di solito in corrispondenza di un percorso stradale e comunque di accesso; se su due piani, abitualmente la scala è esterna ed al piano superiore è presente almeno un “poggiolo”; col passare degli anni vengono spesso create delle aggiunte, magari anche poco armoniche con il resto della costruzione precedente, ma funzionali con le accresciute necessità (spesso si tratta dell’allargamento della famiglia per una nuova nascita o comunque la presenza di un nuovo componente del nucleo abitante).

I materiali sono poveri e tipicamente locali: laterizio, intonaco con sabbia o di torrente o anche di mare, pietrame e terriccio, legno, ardesia, ferro battuto.

Sui versanti collinari le edificazioni sono principalmente a nucleo, formando agglomerati con corpi addossati gli uni agli altri,

Molto spesso le origini sono molto antiche e conseguentemente le forme sono più irregolari e dimensionalmente più ridotte.

Scorcio panoramico rurale in cui si nota la presenza del "ponte di prèvi"

La porzione di territorio collinare è coperta da vegetazione suddivisa tra boschi e uliveti, piuttosto fitta, interrotta solo da nuclei edificati sparsi, rappresentati dalle frazioni ancora oggi esistenti, sostanzialmente corrispondenti, sebbene in parte ampliate.

La viabilità è molto semplice, ridotta a poche strade principali, con una rete di strade vicinali e percorsi secondari (“stradellìn”) che attraversano campi coltivati, spesso in corrispondenza dei confini tra le varie proprietà.

Sono ancora presenti tratti di mulattiere di storica origine medievale e prima ancora romana, che collegavano la piana con i vicini centri abitati e costituivano viabilità verso gli altri territori limitrofi, in testimonianza di passati percorsi storico – commerciali.

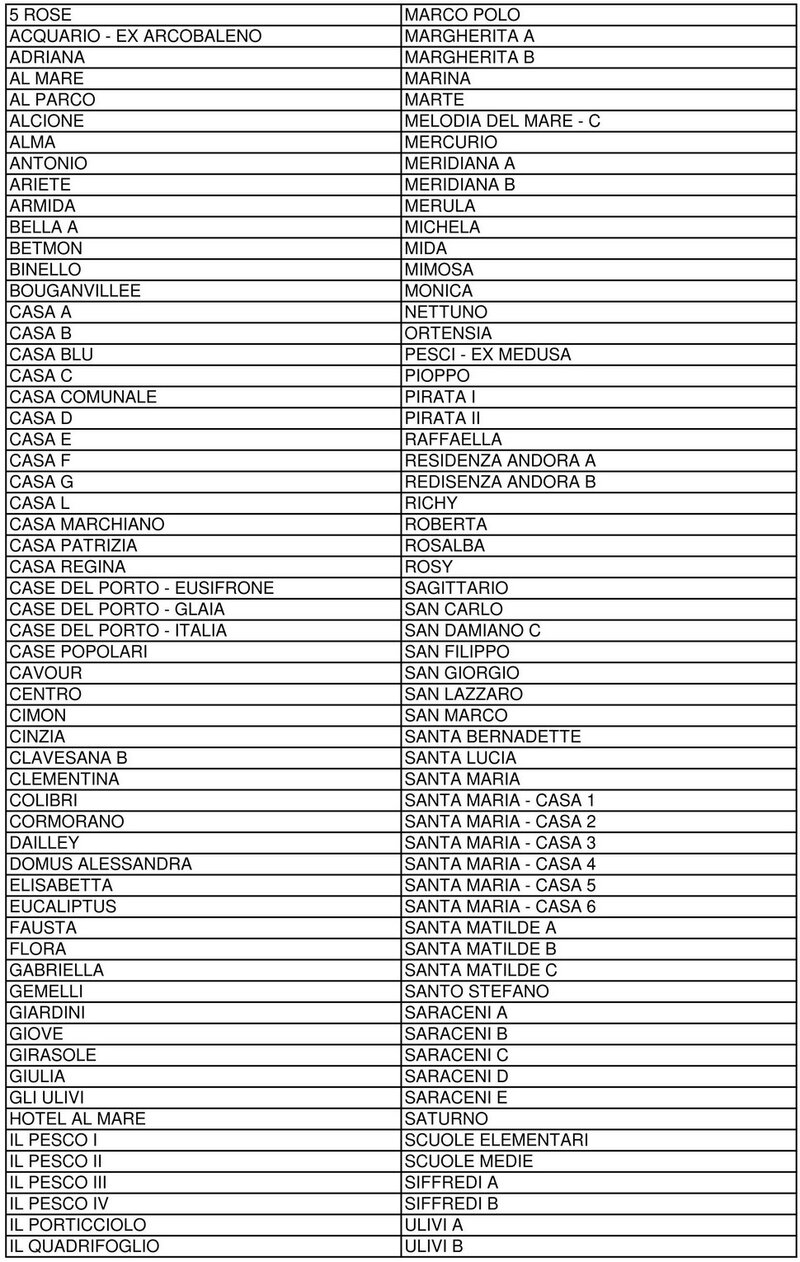

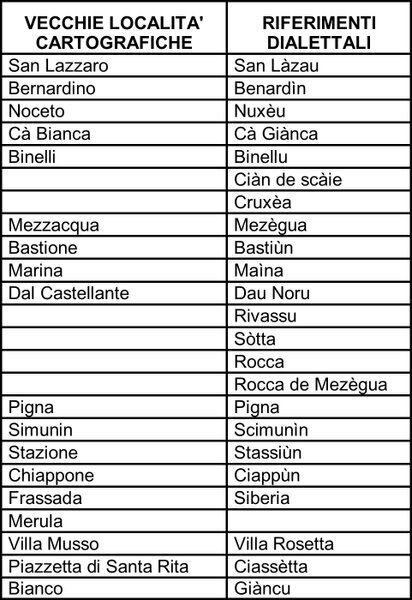

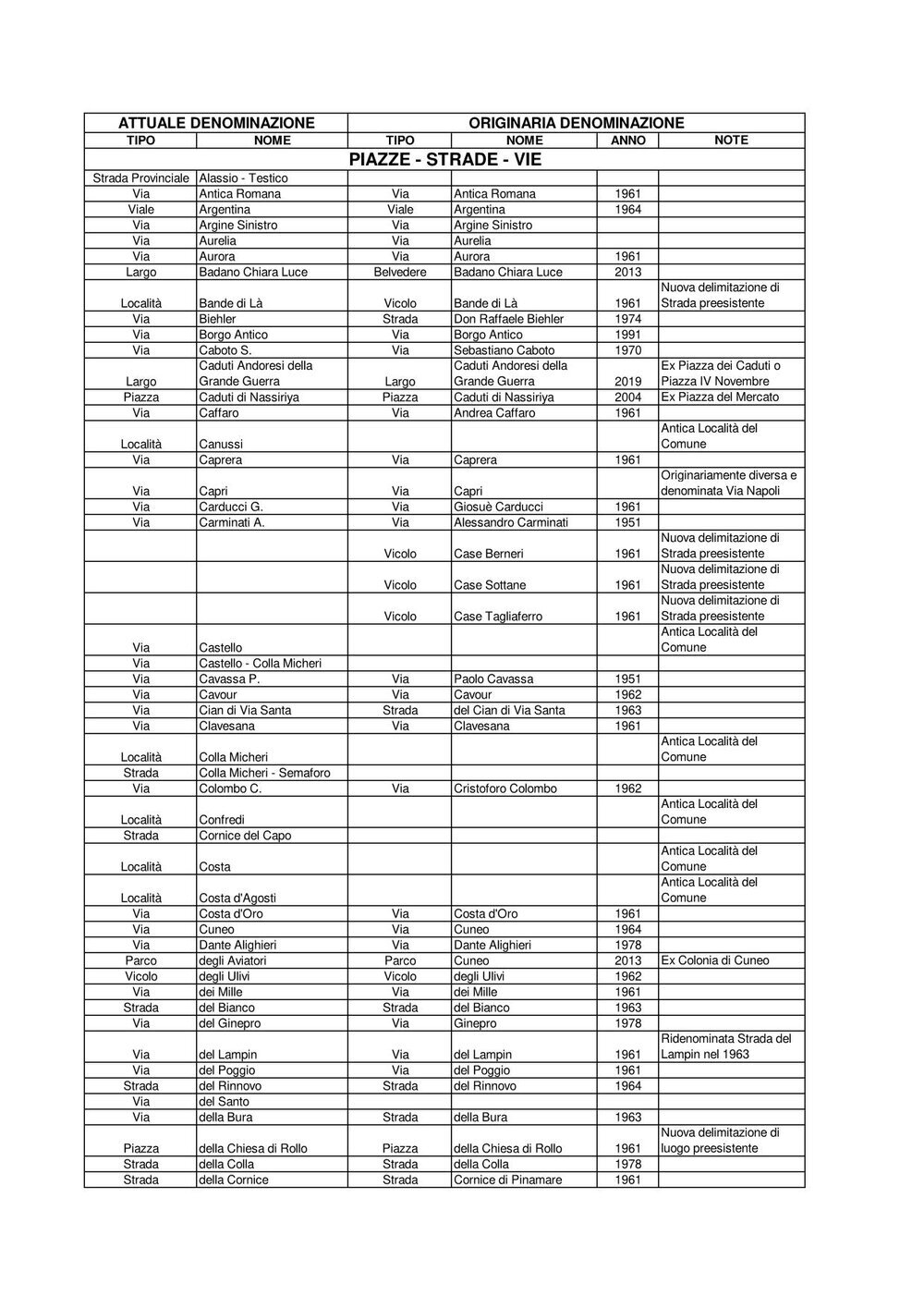

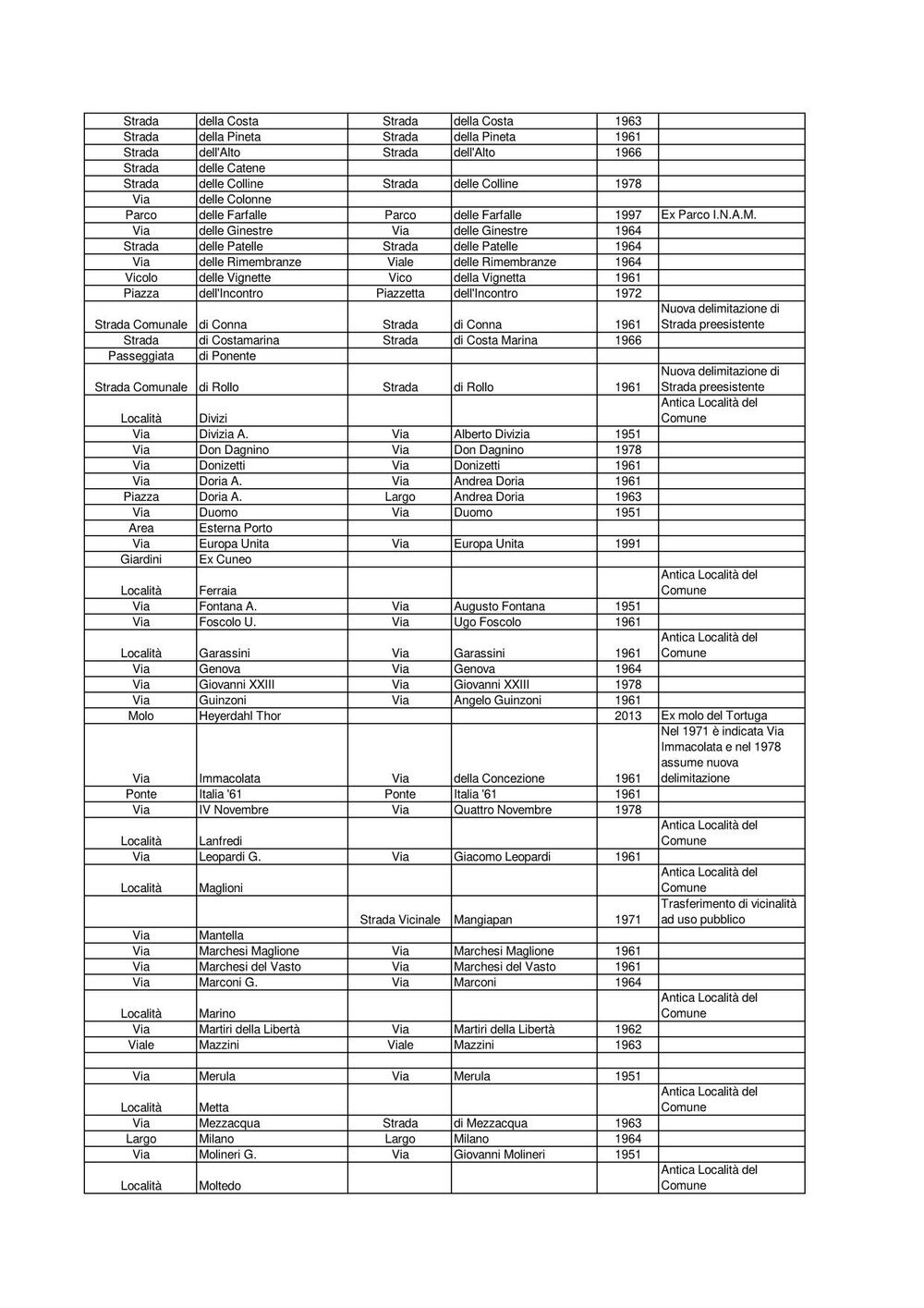

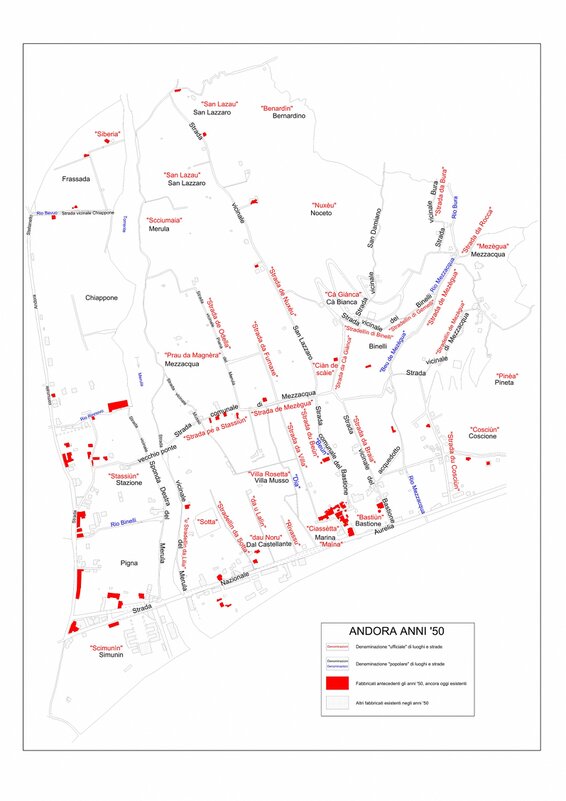

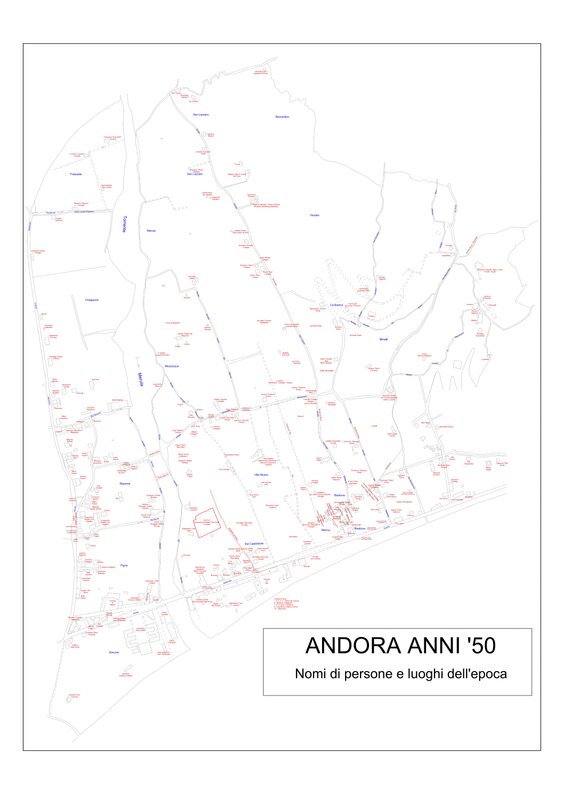

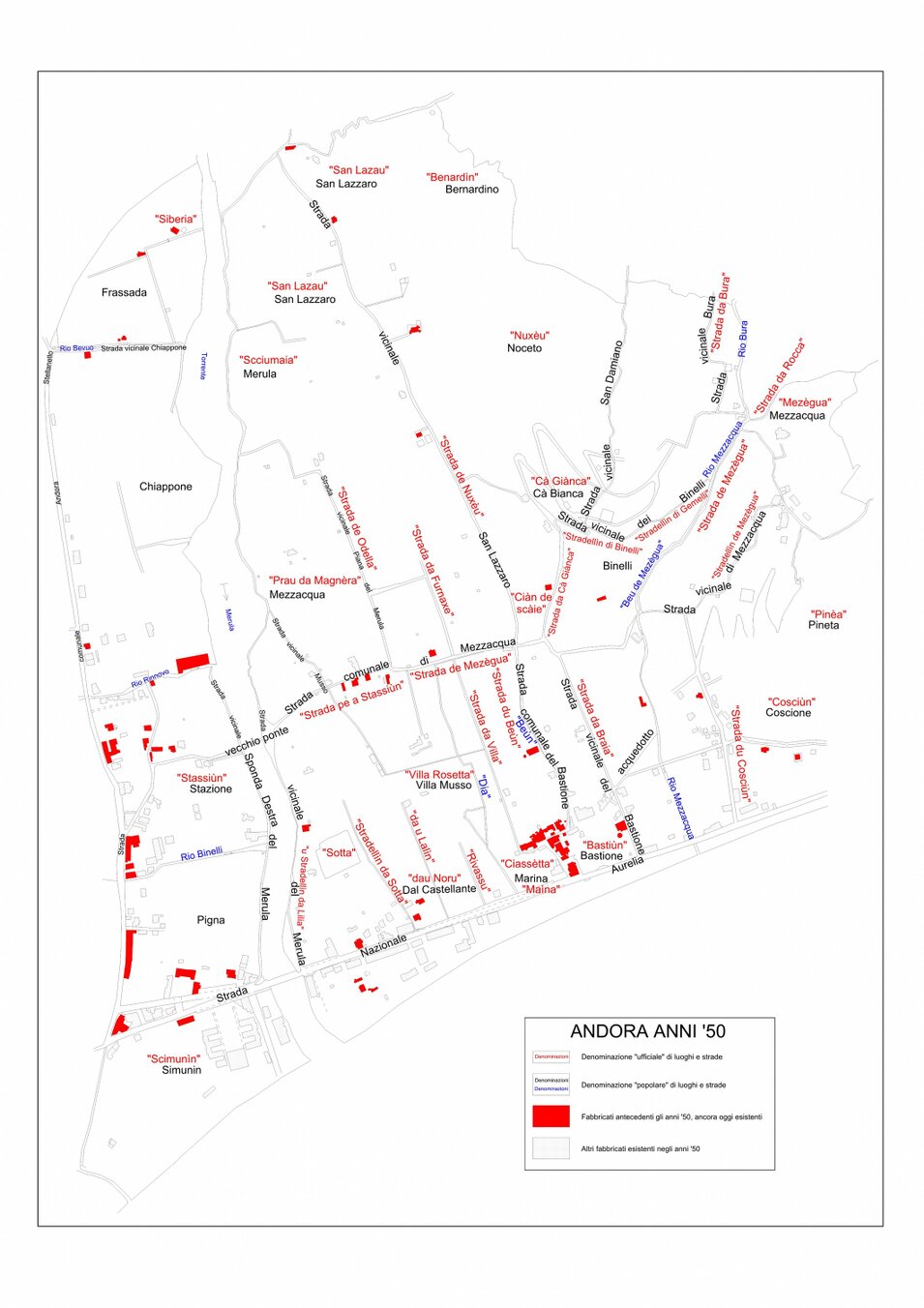

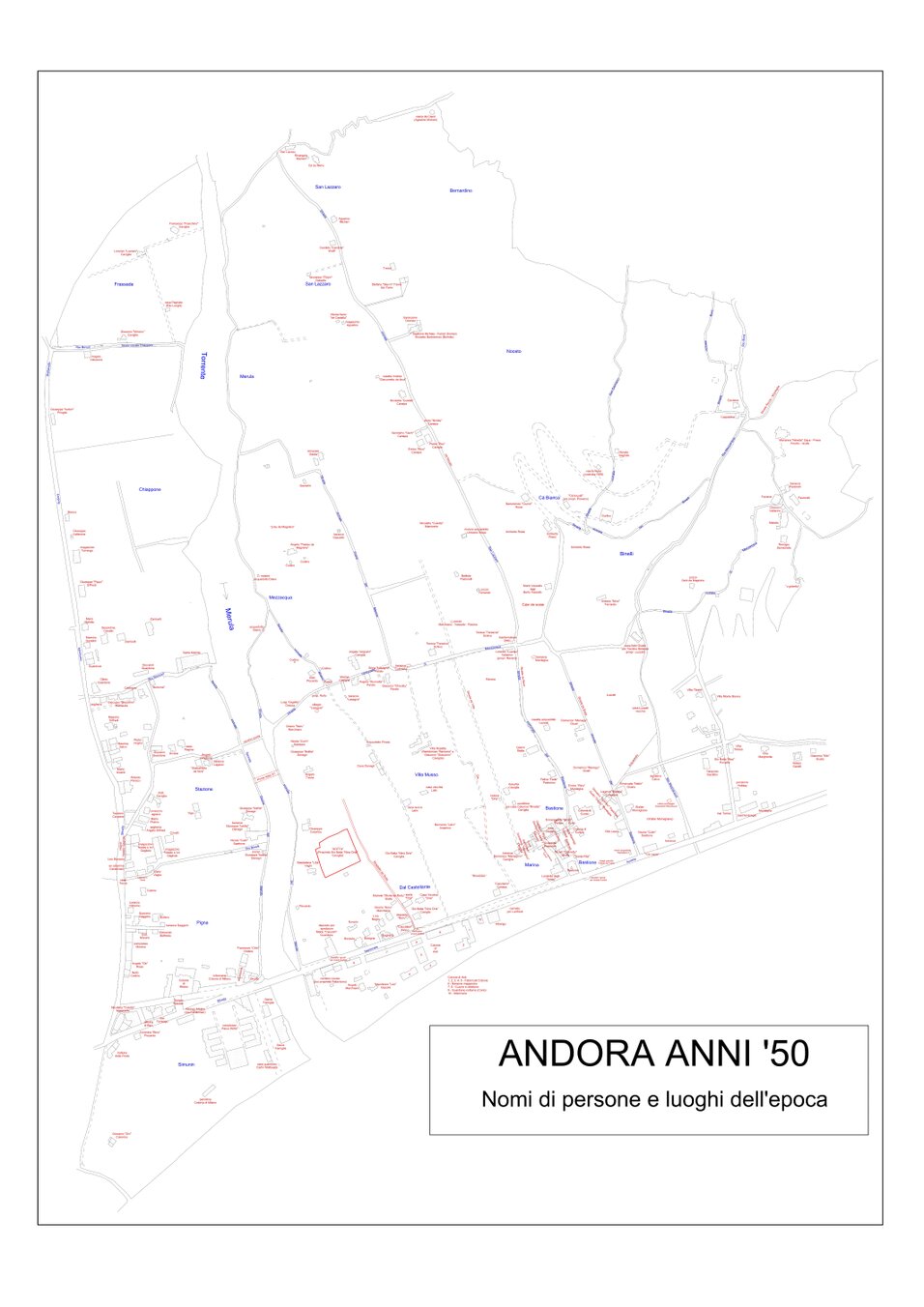

Nell’uso comune i nomi dei luoghi sono ricavati e derivanti dalle persone che vi hanno avuto legame o da elementi presenti sul posto, di solito discordanti dai nominativi ufficiali attribuiti dalla cartografia/toponomastica.

Tra questi i lotti di terreno delle varie proprietà assumono la denominazione di “tæra de …”, “ciàn de …” o “quaddro de …”, seguite dal nominativo della persona di riferimento (spesso un nomignolo o un vezzeggiativo).

Le attività commerciali, vere e proprie piccole botteghe attrezzate per lo stretto necessario, trovano posto nei nuclei abitati più grandi, luogo di maggiore affluenza “di massa” e di frequentazione.

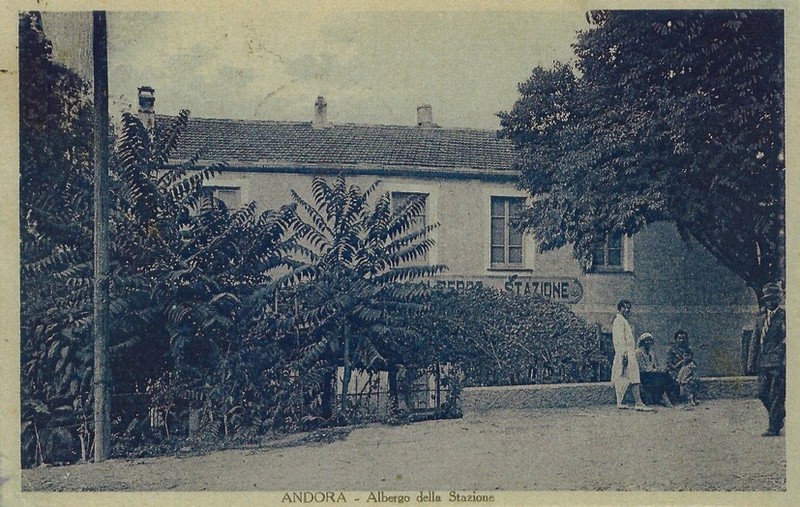

Stesso discorso per gli alberghi che si trovano nella zona a ridosso della Strada Nazionale Aurelia o costeggianti la ferrovia, in posizione spostata verso il Ponente della piana.

L'Albergo della Stazione, davanti alla vecchia Stazione ferroviaria

Albergo della Stazione

Il telefono non ha ancora raggiunto le case e per utilizzarlo bisogna andare in alcuni esercizi commerciali che forniscono tale tipo di servizio.

Alla sera si va a vedere al televisione da “Noru”, la trattoria “Cacciatori”, luogo storico di riferimento e di ritrovo.

In questa realtà, tipicamente semplice e contadina, la vita scorreva lenta e tranquilla, lontana da fasti e miraggi di facili investimenti ed arricchimenti repentini, ed ancora inconsapevole dall’ondata del turismo di massa e dell’espansione edilizia speculativa e commerciale.

L’ambiente, i luoghi, l’ubicazione delle proprietà e la sistemazione urbanistica rimangono pressoché invariate per lungo periodo.

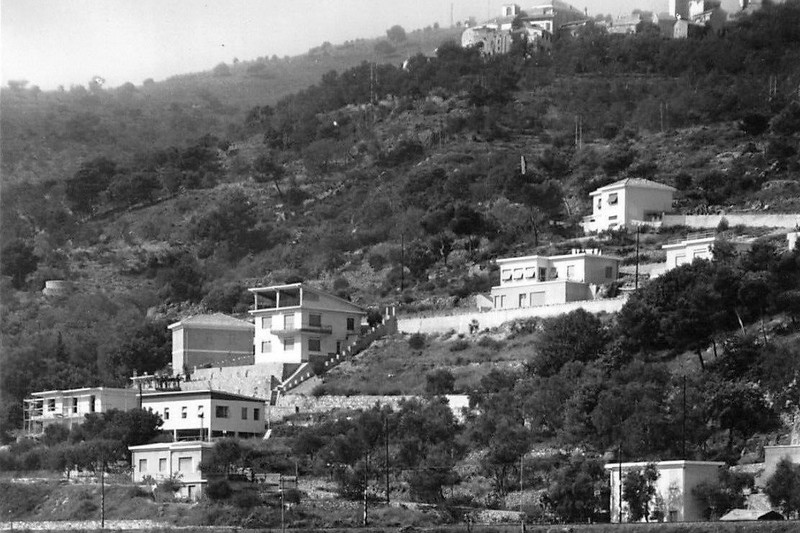

Tra la fine degli anni ’40 e l’inizio del decennio successivo cominciano le costruzioni residenziali (e turistiche) dei “villaggi” nella zona bassa collinare della Pineta e Orizzonte (a Levante) e della Pigna e Rollo (a Ponente): successivamente, in concomitanza alla trasformazione costiera attuata con la realizzazione del porto, sarà “inventata” l’intera zona di Pinamare.

Ad eccezione di Pinamare, dove lo sviluppo è in origine pianificato e curato per restare inserito armoniosamente nel verde delle pinete circostanti, in tutte le altre zone destinate alla creazione di “villaggi”, l’edificazione avviene in modo del tutto scoordinato, con scarsa attenzione sia all’architettura che all’ambiente originario, creando un addossamento di edifici indipendenti, spesso non completati totalmente e speculanti sull’adattamento forzoso all’andamento territoriale: il posizionamento sulle colline, fronte mare e in zona residenziale spinge a considerare e credere tali costruzioni “ville”, quando spesso in realtà all’origine altro non sono che delle schematici edifici che presentano caratteristiche architettoniche completamente estranee a qualsiasi concetto o gusto di tipicità locale o ambientale; il loro pregio resta subordinato al luogo dove sorgono ed alla vista di cui godono.

Zona Orizzonte: si prepara la costruzione del "Sito di Sogno"

Villaggio Orizzonte

Villaggio Pineta

Pigna - Villaggio Aurora

Principalmente sulla collina di Levante, alcune costruzioni “con vista mare”, le prime forme di seconde case per villeggiatura, creano una sorta di rete di affittacamere, limitate pensioncine a conduzione famigliare.

Si tratta di piccoli edifici ad uno o due piani abitativi, spesso su pilastrate a formare sorte di palafitte (considerato il profilo molto inclinato dei terreni su cui vanno ad insistere, sotto al piano abitativo si crea un piano di “livellamento” sul lotto di edificazione, che pone le basi per le future sistematiche trasformazioni abusive) ed in zona decisamente panoramica, sebbene non esista ancora l’esasperazione della “vista mare”: quest’ultimo è facilmente visibile anche dalle campagne della piana a quasi un chilometro di distanza.

Dal punto di vista umano e sociale le persone si conoscono quasi tutte, direttamente o per aneddoti che oggi chiameremmo pettegolezzi, i quali ne timbrano indelebilmente e caratteristicamente il reale nome e cognome, formando una sorta di indissolubile “soprannome” che ne segue l’intera esistenza e si estende alla relativa parentela: oggi un modo simpatico ed un po’ insolito di ricordare chi ha calcato il palcoscenico andorese nel passato.

In questo quadro generale, chi abitava in Andora a quell’epoca non era sottoposto (e neanche preparato) ad assistere a mutazioni veloci del territorio e dell’ambiente: tutto avveniva in modo graduale, permettendo quasi un armonico inserimento in quanto già preesisteva, con la possibilità di abituarsi alle novità.

Si aveva così la possibilità di fissare in modo stabile nel ricordo tutta una serie di vicende e di particolari che oggi sembrano quasi avere dell’incredibile, in quanto molte cose mutano nell’indifferenza o nell’impossibilità di osservare il cambiamento mentre questo avviene, perdendone la percezione e la datazione nei ricordi.

y

© Mario Vassallo - 2015

© Mario Vassallo - 2015

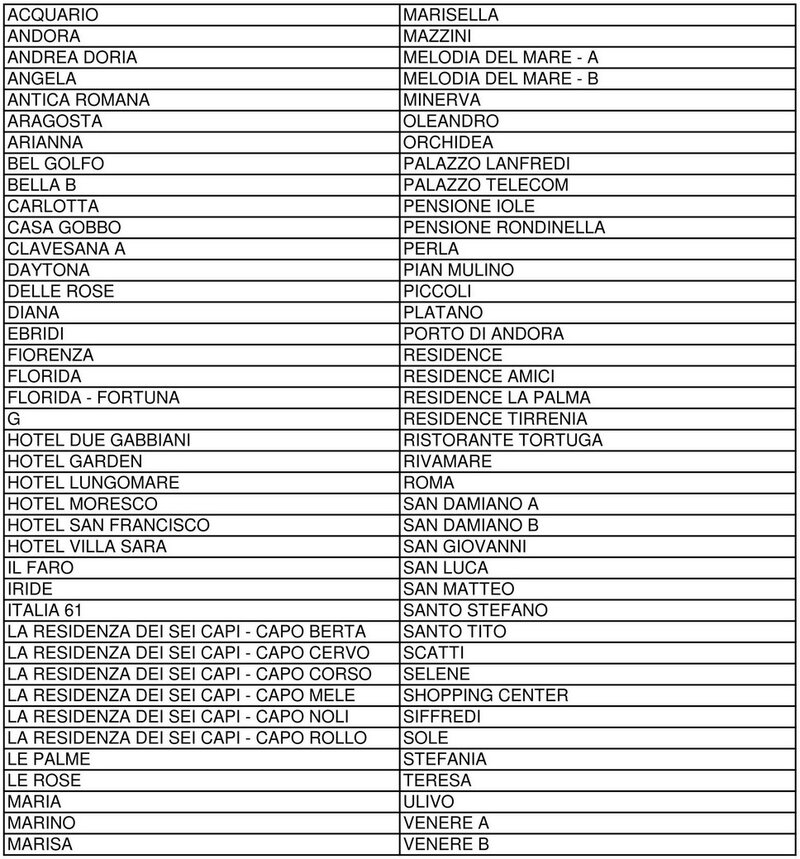

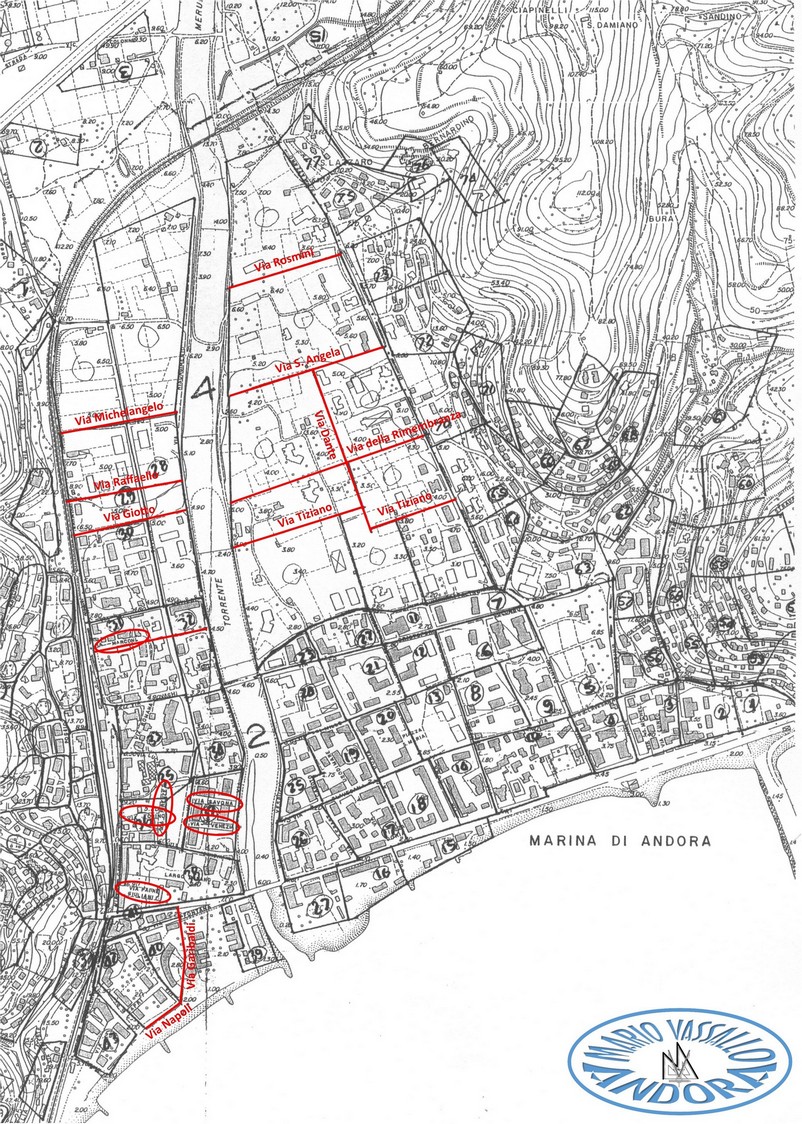

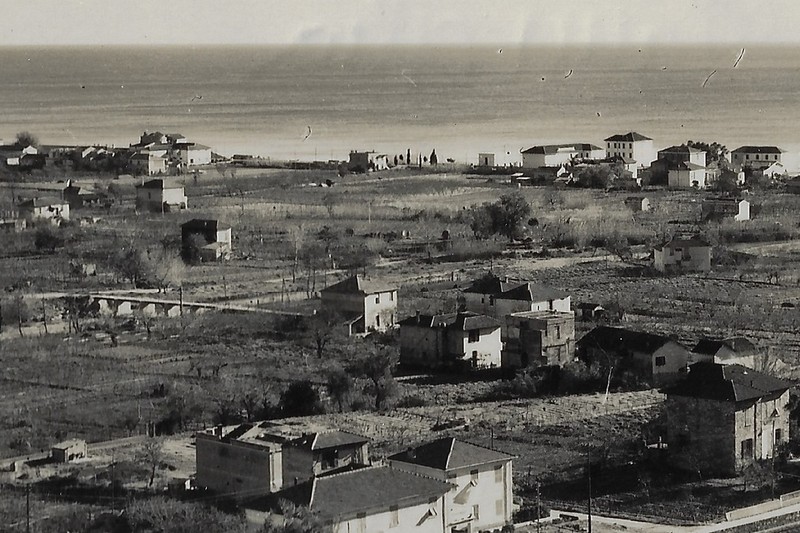

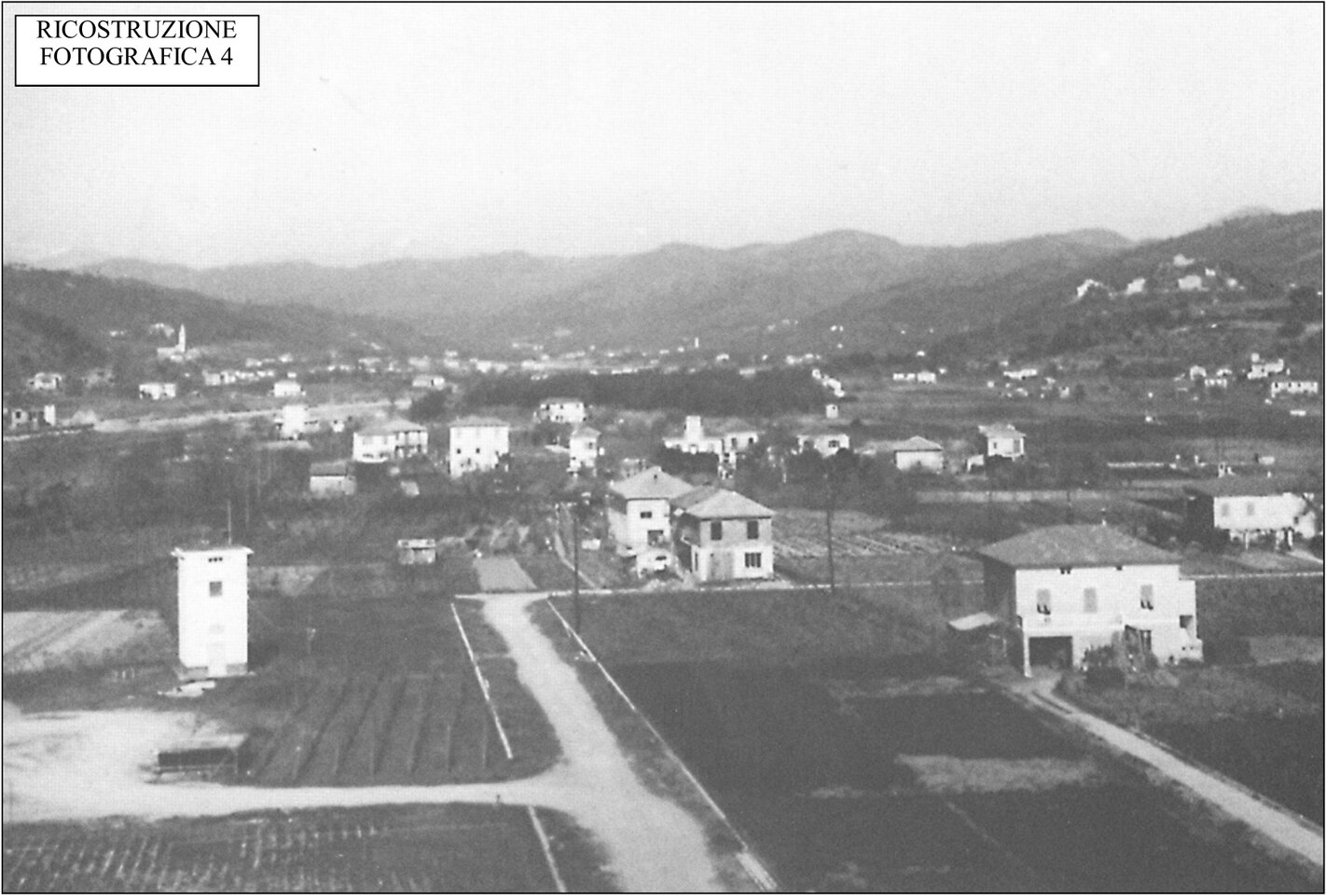

Una veduta verso Levante delle “campagne” nella zona della Marina, appartenente agli anni 1959/60 circa, attraverso uno scatto d’epoca effettuato dal lastrico di copertura del Condominio “Riviera” (la posizione esatta è stata attentamente determinata con ricostruzione di prospettiva, sia planimetrica che altimetrica, mentre per il periodo sono state esaminate le presenze edificate, secondo i titoli autorizzativi dei fabbricati più recenti raffigurati), il primo palazzo fronte mare costruito all’incrocio di via Aurelia e via Doria.

Sulla foto sono riportate le posizioni schematiche delle attuali vie cittadine, in alcuni casi il corrispondente nome utilizzato localmente, alcune note relative alle proprietà terriere dell’epoca e una serie di numeri, ad ognuno dei quali corrisponde un fabbricato.

Questi ultimi sono associati con i rispettivi nominativi degli abitanti degli edifici stessi dell’epoca che, per chi avrà la voglia di andare a “curiosare”, sono riportati in una tabella presente sopra nella pagina.

© Mario Vassallo - 2015

Sulla foto sono riportate le posizioni schematiche delle attuali vie cittadine, in alcuni casi il corrispondente nome utilizzato localmente, alcune note relative alle proprietà terriere dell’epoca e una serie di numeri, ad ognuno dei quali corrisponde un fabbricato.

Questi ultimi sono associati con i rispettivi nominativi degli abitanti degli edifici stessi dell’epoca che, per chi avrà la voglia di andare a “curiosare”, sono riportati in una tabella presente sopra nella pagina.

© Mario Vassallo - 2015

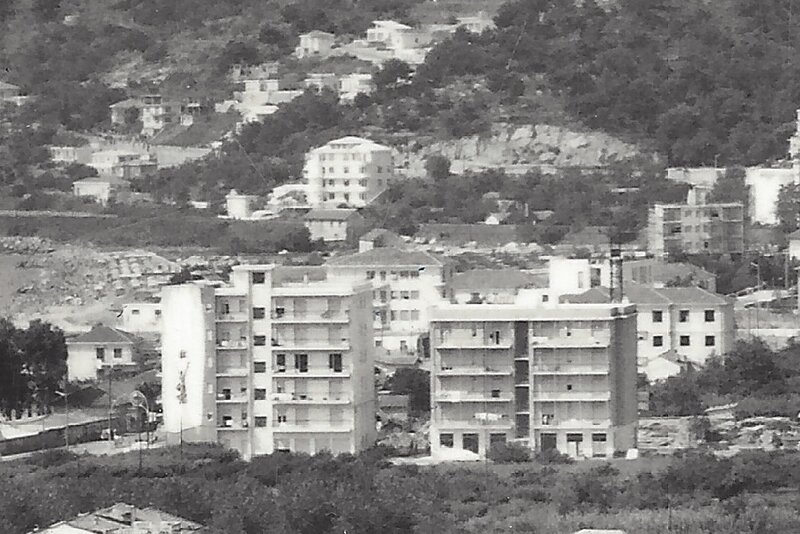

Una foto dell'inizio anni ’60 del Novecento, in una veduta panoramica verso Ponente e ripresa dalla collina della “Pineta”.

I particolari più evidenti che possiamo osservare sono:

la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in fase di ultimazione (22 – 23), con l’abbozzo di quella che diventerà via dei Mille;

l’inizio della formazione di via Doria, dove si notano il Condominio “Riviera” pressochè ultimato, sulla sua destra il Condominio “Marino” in costruzione e di fronte a quest’ultimo il Condominio “Italia 61” anch’esso in costruzione (queste tre palazzine definiscono l’inizio della creazione della strada cittadina che diventerà via Andrea Doria);

in basso a sinistra, l’acquedotto della Marina presenta già un ampio tratto demolito.

Sulla foto sono riportate le posizioni schematiche delle attuali vie cittadine, in alcuni casi il corrispondente nome utilizzato localmente, alcune note relative alle proprietà terriere dell’epoca e una serie di numeri, ad ognuno dei quali corrisponde un fabbricato.

Questi ultimi sono associati con i rispettivi nominativi degli abitanti degli edifici stessi dell’epoca che, per chi avrà la voglia di andare a “curiosare”, sono riportati in una tabella presente sopra nella pagina.

© Mario Vassallo - 2015

I particolari più evidenti che possiamo osservare sono:

la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in fase di ultimazione (22 – 23), con l’abbozzo di quella che diventerà via dei Mille;

l’inizio della formazione di via Doria, dove si notano il Condominio “Riviera” pressochè ultimato, sulla sua destra il Condominio “Marino” in costruzione e di fronte a quest’ultimo il Condominio “Italia 61” anch’esso in costruzione (queste tre palazzine definiscono l’inizio della creazione della strada cittadina che diventerà via Andrea Doria);

in basso a sinistra, l’acquedotto della Marina presenta già un ampio tratto demolito.

Sulla foto sono riportate le posizioni schematiche delle attuali vie cittadine, in alcuni casi il corrispondente nome utilizzato localmente, alcune note relative alle proprietà terriere dell’epoca e una serie di numeri, ad ognuno dei quali corrisponde un fabbricato.

Questi ultimi sono associati con i rispettivi nominativi degli abitanti degli edifici stessi dell’epoca che, per chi avrà la voglia di andare a “curiosare”, sono riportati in una tabella presente sopra nella pagina.

© Mario Vassallo - 2015

Una foto dell'inizio anni ’60 del Novecento, vista panoramicamente dalla collina della “Pineta” verso Ponente, spostata più verso l’interno rispetto a quella precedente.

Il punto di visuale parte da dietro l’attuale via dei Mille e si spinge sino a dove oggi troviamo il complesso sportivo di via Marco Polo e via Piana del Merula.

Un particolare è l’indicazione voluta della Strada Comunale di Mezzacqua, che sarebbe la via che parte dalla Stazione ferroviaria, passa sul “ponte dei previ” ed arriva in località Mezzacqua percorrendo in parte quella che sarà via Rattalino.

In pratica, nel periodo rappresentato da questa foto, il “ponte dei previ” sarà sostituito dal ponte “Italia 61”, dando origine a quella che diventerà via Colombo.

La Strada Comunale di Mezzacqua sarà trasformata in quattro vie diverse:

il tratto dalla Stazione ferroviaria al Torrente Merula e nuovo ponte diventerà via Vaghi;

il tratto dal Torrente Merula e nuovo ponte a via San Lazzaro (in precedenza via Noceto) sarà la via Rattalino;

il tratto da via San Lazzaro a quella che sarà viale Mazzini diventerà un tratto di via Colombo;

da viale Mazzini sino alla borgata Mezzacqua manterrà il nome di via Mezzacqua.

Quindi, quella che diventerà una parte del centro cittadino (per dare un’indicazione attualizzata, l’estensione tra le attuali via dei Mille, via Colombo e via Rattalino), è ancora un’ampia zona occupata principalmente da campi coltivati e così resisterà sino alla fine degli anni ’60; nel decennio successivo si completerà la trasformazione in zona edificata.

© Mario Vassallo - 2015

Il punto di visuale parte da dietro l’attuale via dei Mille e si spinge sino a dove oggi troviamo il complesso sportivo di via Marco Polo e via Piana del Merula.

Un particolare è l’indicazione voluta della Strada Comunale di Mezzacqua, che sarebbe la via che parte dalla Stazione ferroviaria, passa sul “ponte dei previ” ed arriva in località Mezzacqua percorrendo in parte quella che sarà via Rattalino.

In pratica, nel periodo rappresentato da questa foto, il “ponte dei previ” sarà sostituito dal ponte “Italia 61”, dando origine a quella che diventerà via Colombo.

La Strada Comunale di Mezzacqua sarà trasformata in quattro vie diverse:

il tratto dalla Stazione ferroviaria al Torrente Merula e nuovo ponte diventerà via Vaghi;

il tratto dal Torrente Merula e nuovo ponte a via San Lazzaro (in precedenza via Noceto) sarà la via Rattalino;

il tratto da via San Lazzaro a quella che sarà viale Mazzini diventerà un tratto di via Colombo;

da viale Mazzini sino alla borgata Mezzacqua manterrà il nome di via Mezzacqua.

Quindi, quella che diventerà una parte del centro cittadino (per dare un’indicazione attualizzata, l’estensione tra le attuali via dei Mille, via Colombo e via Rattalino), è ancora un’ampia zona occupata principalmente da campi coltivati e così resisterà sino alla fine degli anni ’60; nel decennio successivo si completerà la trasformazione in zona edificata.

© Mario Vassallo - 2015

© Mario Vassallo - 2015